In this series

本文是「中國近代史上深具影響力的女性基督徒」系列文章之一。

在華人社會,蘇恩佩(1937-1982)並不是一個家喻戶曉的名字,但她卻曾以獨特的方式,在40多年的短暫人生中,在許多人的生命裡留下了難以磨滅的烙印。 1982年,她在香港過世,一家報社的主筆曾一連數天,以專欄撰文紀念這位令人敬佩的弱女子,他用的標題就是--「香港奇女子」。

26歲的癌症患者

蘇恩佩出生於30年代末期的香港,中學就讀以英文授課的英華女校,因此英文造詣很高。 但因受父親的影響,使她對中國文學產生興趣,並培養出對國家、民族濃厚的感情。

中學時期,受校長蕭覺真(V. D. A. Silcocks)的影響,她信了基督教,並決定奉獻一生給上帝。 她悲天憫人的性情,使她放棄人人稱羨慕的香港大學,而入讀師範學院。 畢業後,她隻身到偏遠的荃灣,當了6年小學老師,教導一群貧窮的孩子。 她對孩子從未疾言厲色,總是循循善誘,溫柔地責備。

她以前的同事說,她的言語和態度,都給人聖潔的感覺。 最口不擇言的同事,也不敢在她面前說髒話。 但是蘇恩佩卻不喜歡被稱為“聖潔”,因為她一生所追求的,只是對上帝全然的順服與委身。

然而,年僅26歲的她,卻被診斷出罹患了甲狀腺癌,但當時她並不知情,家人瞞著她,直到7年後癌症復發,她才知道。 這個晴天霹靂的消息,改變了她的人生計畫。 她只好終止教學工作,在病情初步穩定後,於1963年搭船赴美進修。

她先在芝加哥著名的慕迪聖經學院(Moody Bible Institute)就讀了1年,然後轉學到芝加哥的惠頓大學(Wheaton College)。 1966年畢業後,她選擇去台灣。 在60年代,港台的留美學生,幾乎95%以上都選擇留在美國這個「天堂」。 蘇恩佩的選擇令周圍的人很難理解,更何況她要去台灣─—這個與她毫無淵源的地方!

一根蠟燭的自焚

在寫給台灣「基督教校園團契」負責人的信上,她說:「我是廣東人,生長在香港,中學時代受教育於英文書院,可是我從不覺得我是屬於香港的……然而 我對自己的國家、民族及文化保持著不變的熱愛。這熱愛因著我對福音愈來愈有負擔而更熾熱了。而到台灣去的感動,卻是來美之後才積成的 。在芝加哥我認識許多從台灣來的青年,……漸漸地,從友誼和認識中,我對台灣有了負擔。”

一抵達台灣,蘇恩佩就展開她在學生中的工作,同時也擔任《校園》雜誌的主編,決心要使《校園》成為有份量的中國基督徒知識分子的刊物。 她也帶出一群台灣基督徒文字工作的精英,如蘇文峰、吳鯡生、劉良淑、彭懷冰等人。

40年來,從《校園》發展到《海外校園》、《舉目》等雜誌,她的理想仍在延續。 她在台灣的事奉,是成果豐碩而滿有喜樂的──她自稱為「一根蠟燭的自焚」。 若不是因為癌症復發,她有可能會以台灣為終身事奉之地。

1970年,她積勞成疾,身體垮了──她稱之為「大崩潰」。 她被迫放下工作,在醫院及友人家中療養。 在此階段,她曾有瀕臨死亡的體驗。 在極度的痛苦中,她仍認定,自己的生命裡只有祝福,沒有咒詛,因此寫下了《只有祝福》。 這篇文章的回饋出奇地好,因為這是她嘔心泣血之作。

後來由於病情極為嚴重,她決定回家。 她坐上輪椅,被送上飛機,回到她並不熱衷的出生地──香港。 經過詳細檢驗,終於證實她的甲狀腺癌復發,有擴散現象。 面對死亡,她更深刻地反思生命的意義,寫下了《仍是祝福》。

承擔前哨的責任

當病情稍微好轉時,她聽從醫生的囑咐,前往溫暖的新加坡養病。 期間,她參與了南洋大學學生《前哨》雜誌的創辦。 由於她在新加坡只待了不到2年,而且各方面條件欠缺,《前哨》雜誌在新加坡並未能充分發揮原有的理想,這使她的心情有些低落。 但是,在新加坡艾得理牧師的“門徒訓練中心”旁聽時,她對於“先知的使命”,有了更深一層的體認與領會。 這使她後來在香港的工作,有了新的動力與方向。

1972年底,蘇恩佩再度回到香港。 70年代的香港,因經濟的快速發展,產生了許多社會問題,青少年犯罪問題日益嚴重。 曾長期參與青少年工作的蘇恩佩,面對這種情況,不禁自問:“我能為這個城市做什麼?”

在先知性使命感的催逼下,蘇恩佩和蔡元雲醫師,以及一些志同道合的年輕人,決定創辦一本青年雜誌,目標是每期發行2萬份。 在香港街頭的書報攤,充滿各種影星緋聞的八卦書刊,要發行這樣的雜誌,無異於癡人說夢。

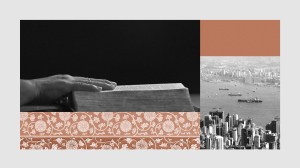

1974年1月,《突破》雜誌在香港創刊。 這不僅是蘇恩佩一生事工的里程碑,更對香港青少年運動的展開產生了深遠影響。

死亡,別狂傲!

《突破》創刊時,蘇恩佩還在癌症的治療中,每兩三個月就要去醫院檢查、拿藥。 一位前輩開玩笑地說:“你每次養病的結果,就是出現一本新雜誌!”

她近乎瘋狂地投入工作,每天工作12小時以上,身兼編輯、寫稿、公關、督導等數職。 《突破》帶來的反應出奇地好,不久即由雙月刊轉為月刊,又應邀開始為電台做節目,開展青年的輔導工作。 很快,《突破》就發展為一個多元媒體的青年運動,成為香港政府及民間最受信任的青年問題智庫。

1982年4月11日復活節當天,蘇恩佩走完她人生的道路,歇了她的工作,也在許多人心中留下了無限的懷念。 在過世的前一天,她和蔡元雲醫師最後一次通話,她說:“我預備好了,沒有一點遺憾!”

許多認識蘇恩佩的人,都這樣形容她:「她生命力很強,同時又很荏弱。」的確,因著癌症長期的折磨,她蒼白消瘦的身軀簡直弱不禁風,苦難和死亡威脅的陰影,也 從來沒有離開過她。 但她從不曾因此產生自憐自艾的情緒,因著對信仰的執著和堅持,在困境中,她以自身的軟弱彰顯上帝的大能。 同時,她也提醒身在苦難中的人們:“讓我們不要去查詢、追究痛苦的來源與根由,這是超出我們的範圍的。”

她生前留下遺言,要將她的日記和私人資料燒毀,因此,她的那部半自傳體《死亡,別狂傲! 》一書,可以讓我們略窺她自己面對死亡與病痛時的心情。 這本只有130多頁的小書,在她過世前半年出版,之後卻一連再版20多次。 其中,最能貼切地表達出所有認識她的人對她的追念之詞的,是這本小書附錄中,她自己寫的一篇短文《悼亡友》。

她拒絕被塑造成一個堅強的人。 她曾說那些過度誇耀她的人——「只是愛上了我的影子」。 她身體雖不強壯,生命力卻很頑強,曾留下「與其咒詛黑暗,不如燃燒自己」的名言。 她的一生就像一根蠟燭,將生命完全為主焚燒,而且燒盡了。

莊祖鱘,芝加哥三一神學院跨文化學博士,現在波士頓牧會,同時任教於數間華人神學院。

原載《海外校園》雜誌網站,蒙允轉載,略有編輯。

本文是「中國近代史上深具影響力的女性基督徒」系列文章之一。