今年夏天,我在朋友的婚禮上擔任伴娘。大喜日子的前一天晚上,我把廚房翻了個底朝天,為新郎和他的伴郎們調製「歡迎飲料」。當我把蠔油、醋、番茄醬、檸檬汁、蜂蜜、生薑、抹茶粉和花椒攪拌進一個大碗後,我強迫自己嚐了嚐這杯看起來很可怕的混合物,卻發現其中缺少一種味道:苦味。

這種迎賓飲料是華人婚禮習俗的一部分,我們稱之為「進門遊戲」或「闖門」,即在新郎與心愛的人面對面前,伴娘要給新郎和伴郎們一系列挑戰。這項傳統源自於一種信念:新娘是家中的寶貝女兒,家人不會讓她輕易的被帶走。(容我解釋,這項習俗出自幽默的善意)。

在被稱為「酸甜苦辣」的遊戲中,伴娘會用酸、甜、苦、辣四種特定口味的食物或飲料招待新郎和伴郎,預示著新人將來會面臨的各種困難和挑戰。(通常情況下,這些口味是分開食用的,而不是混在一起,但我們時間不夠)。如果新郎和伴郎能喝下所有飲料(無論味道有多可怕),就表示這對新人將能夠「吞下」未來發生的任何難事。

但是,苦味並不僅僅是華人婚禮傳統的一部分而已。「吃苦」一詞(英文沒有相對應的詞)的存在顯示著「苦味」早已滲透至我們的文化意識和生活方式中。不過,這個詞有比吃苦瓜或艾草等很苦的食物更深層的象徵意義,它主要的意思是:在艱難困苦的處境裡堅持不懈,毫無怨言。

今年5月,中國國家主席習近平給在中國就業困難的年輕畢業生建議時,五次提到「吃苦」,並表示「無數成功人生的例子表明,年輕時選擇吃苦,就是選擇了豐收。」

從基督徒的角度來看,「吃苦」可以是個有用的詞,用來形容基督在十字架上的工作。但它也可以反映出一種禁慾主義的人生態度,視「抱怨自己的處境」為軟弱的表現。

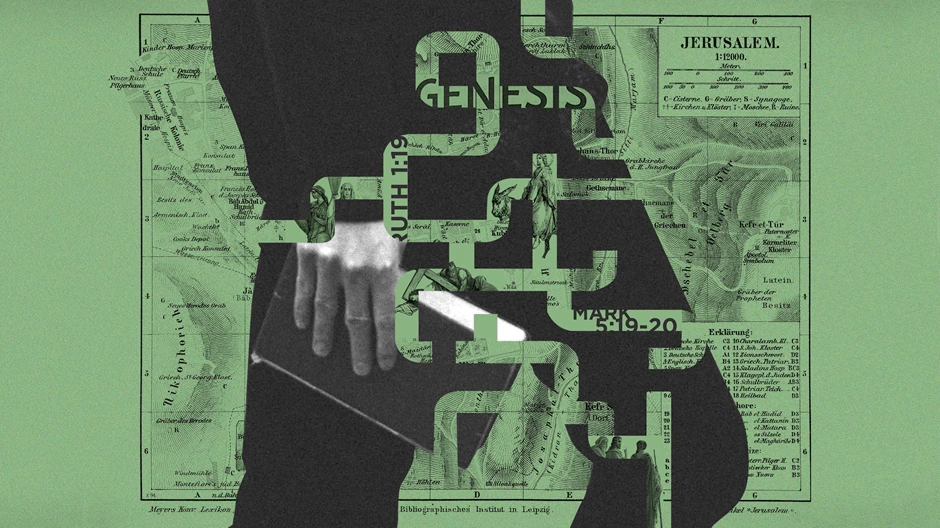

在聖經裡,每當提及類似「吃苦」的概念時,「苦難」與「堅持不懈」兩個概念同樣也緊密相連。然而,聖經概念與華人概念最主要的區別在於兩者最終的目標不同:對基督徒來說,吃苦最終的目標是產生敬虔的盼望,而不是自我超越。聖經也鼓勵我們誇耀自己的軟弱,但華人吃苦的概念並不允許人們這樣做,因為承認自己的軟弱等同失敗。

嵌入骨肉裡的苦痛

華人傾向於用身體而非頭腦來經歷自己的情緒/情感。例如,一項比較馬來西亞華裔和歐裔澳洲人憂鬱經歷的研究發現,華裔傾向分享他們身體上的問題,而歐裔澳洲人則會談論令自己不安的精神狀態或情緒。

當然,華人文化本身就很少談論情緒了,這也是為什麼華裔所經歷的身體不適——從偶發疾病到慢性病和重病——可能見證了他或她正經歷的掙扎和挑戰。

在這種世界觀中,吃苦強化了一種觀念,即痛苦和掙扎應該被內化和消化,而不是避開它或吐出來。

福音書中關於耶穌受難的記載也讓我們對「吃苦」有個私密且直觀的理解,我認為,基督真的「吃下那苦」。當我們讀到耶穌的背部如何被一鞭又一鞭殘酷的鞭子撕裂,我們會痛苦地意識到,身為道成肉身的上帝之子的祂真的親身經歷了這一切(約翰福音1:14,馬可福音15:5 )。想起祂禱告時汗水如血滴落在地上(路22:44)時,我們知道基督真的深知我們痛苦的經歷。在聖餐中領受並分享的餅和杯正是在記念祂為我們撕裂身體,流出鮮血(林前11:23-25)。

我們自己吃苦的經驗也可以成為一種管道,因著這些經歷,我們能進入耶穌的苦難,並認識到身邊的人所經歷的苦痛。

詹內爾·帕里斯(Jenell Williams Paris)在評論羅伯·莫爾(Rob Moll)的《你的身體認識上帝》一書時,寫道 :「痛苦使我們打開心扉,讓我們對受苦的人變得更仁慈、更慷慨,並預備我們在基督的身上認識到上帝的苦痛。」

一些華人基督徒十分熟悉為基督的緣故吃苦。在中國北方,楊小慧和陳尚因與其他基督徒聚會而被當局關進監獄。儘管面對嘲笑和虐待,她們仍開始唱起敬拜詩歌,向看守員和獄友作見證。楊小慧說:「即使被關在牢房裡,我的靈魂仍是自由的。」

禁慾主義的傾向

讓吃苦這個本可以有良好意義的概念變得複雜的是,華人的吃苦往往帶有一種與生俱來的禁慾主義的傾向,這種傾向主要側重於忍受當前的痛苦,希望能有個更好的未來,並在這一過程中拒絕表露任何情感。

有些人認為,吃苦是一種鍛鍊出強壯的精神、情感和身體的方式。史丹佛大學的一位研究人員認為,中文的「吃苦便是福」這句話強調了苦難中蘊含著「智慧和成長的機會」。

菲律賓神學家迪克·歐亨尼奧(Dick O. Eugenio)在《亞洲基督教倫理學》一書中指出,人們可能會對他們所經歷的苦難感到認命、頹然,覺得自己必須接受這樣的境遇。他寫道:「華人並不視這種宿命論的傾向為一種具有破壞性的應對方式,而是一種『適當的被動性』,因爲認識到這世界有其更宏大的運作方式來使社會公正的運作,」因此,即使這意味著自己得痛苦/犧牲,也該默然接受。

他補充道,這種被動性的原因可能包括害怕「違背神的旨意」或「積累更多惡的業障」。

在我看來,「吃苦」最大的問題在於它不允許人們抱怨、抒發自己痛苦的感受。說出自己的不滿,等於承認自己的軟弱或沒能力擺脫困境。更有破壞性之處是,抱怨被人視為失敗的行為,因為你「沒有能力承受或克服磨難」或「無法正向面對苦難」。

「吃苦」無意間限制了我們的人性,也限制了我們在這個世界生存和活動的方式。

獲得奧斯卡最佳影片的電影《媽的多重宇宙》將吃苦的概念展現得淋漓盡致(註:即將出現劇透)。女主角秀蓮的自助洗衣店正是「吃苦」的象徵,體現了她是如何在異國他鄉創造自己的生存方式,無論顧客多難纏,無論稅務稽查員變得多可怕或兇殘。然而,當她在多元宇宙裡遇到無數個不同的秀蓮時,她開始覺得自己目前身為洗衣店老闆的存在是一種限制,毫無意義。

逆文化而行

秀蓮吃苦的經歷可能會引起我們這些正在經歷苦難、看不到盡頭的人的共鳴。然而,身為基督徒,我們知道在我們的苦難經歷中有更多條救贖的敘事弧線。

正如「吃苦」這一概念所暗示的,在聖經裡,苦難和忍耐是相輔相成的存在。羅馬書5:3-4說,我們要在苦難中得榮耀,「因為知道患難生忍耐,忍耐生老練,老練生盼望」。並且,當我們面對試煉時,我們要視它為大喜樂,因為我們知道堅持不懈的人是「有福的」(雅各書1:2, 12)。

在華人的世界觀中,說出自己的缺點會被視為失敗的行為,但在聖經的世界觀,卻視誇耀自己的軟弱為一種力量(林後12:9)。

華人文化往往會迴避談論自己的失敗,也許因為談論失敗是很可恥的事,或者會使我們所處的社區/社群蒙羞。在教會裡,我們常常喜歡強調勝利,而不是脆弱地談論我們正在經歷的掙扎。但是,對這種對勝利故事的偏愛可能意味著我們錯過了上帝為我們講述的更宏大、更全面的故事:正是在苦難中,而不是在苦難結束之時,是我們最充分地與上帝的愛和溫柔相知相遇的時刻。

治療師K. J. 拉姆西(K. J. Ramsey)寫道,「基督在我們痛苦和無能為力的時候出現,讓我們能感受到祂的同在。當我們屬於耶穌時,通往繁榮昌盛生命的美麗悖論道路便是:發現自己的軟弱,讓上帝的大能在此得以完美(林後12:9)。」

因此,從聖經的角度來看,我們吃苦是出於對基督的盼望,而不是倚靠自己勝過苦難。正如保羅所說(羅5:5),盼望不會使我們羞愧。作家但丁·史都華(Danté Stewart)說,「持守盼望」並不是在展現一種理想的狀態,而是認識到盼望本身就是「一種活生生的動作、一種掙扎、一種委身、一種自律。」

雅各與上帝的摔跤(創32:22-32)也是如此。他的跛腳可能是吃苦的表現,但也提醒著他與上帝的關係,上帝愛他,在他掙扎時沒有就這樣讓他離去,而是先祝福了他。

嚐嚐主恩的滋味

雖然與其他人相比,我不斷經歷著的吃苦,例如身為移民,努力在加拿大重建我的人生,以及伴隨著流產而來揮之不去的悲傷及痛苦——可能顯得蒼白無力。

但我相信,上帝不會輕看或貶低我的苦難經歷。

相反的,正是在這些未解決的張力和尚未實現的盼望中,我認識到我無法控制自己的人生軌跡。祂掌管著這一切,吩咐我承認並宣告祂與其他聖徒如何在我的生命裡做工,即使和他人分享基督徒生命裡介於已然及未然之間的各種起起伏伏時會讓我感到痛苦。

但就像大衛在掃羅追殺他的危難時刻所說:「我的心必因耶和華誇耀,謙卑人聽見,就要喜樂⋯⋯你們要嘗嘗主恩的滋味,便知道祂是美善。投靠祂的人有福了!」(詩篇34:2, 8)。願我們像大衛一樣,即使在吃苦的時刻,也能參與並分享上帝永恆的應許。

翻譯:Yiting Tsai