法國貴族亞歷克西斯·德·托克維爾(Alexis de Tocqueville)在19世紀30年代初期訪問美國後得出的結論:“在基督徒中組織和建立民主是我們這個時代最大的政治問題。”

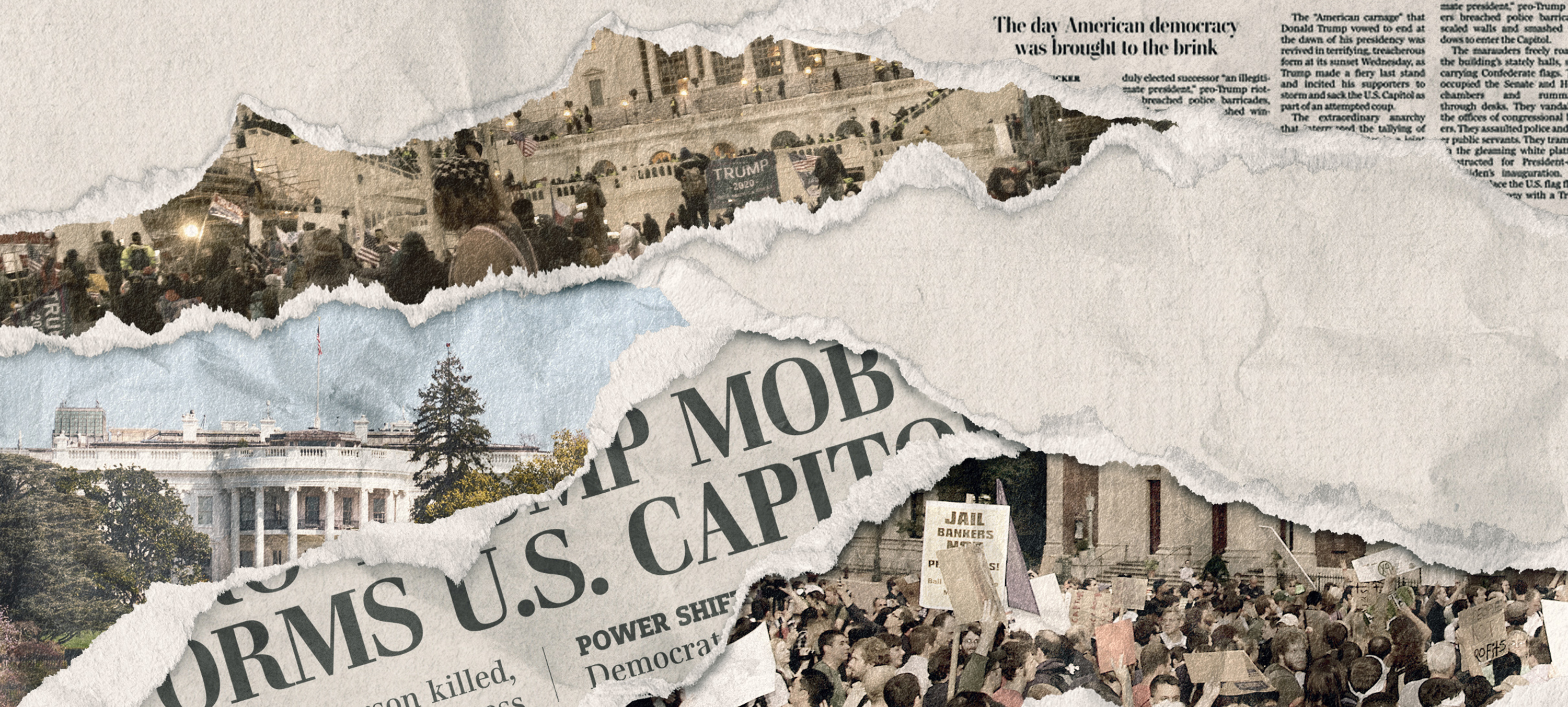

過了將近兩個世紀,美國的問題已經從建立民主演變為維持民主,但美國基督徒面臨的根本挑戰沒有改變。作為一個民主共和國的公民,我們被要求以基督的教導思考民主,正確回應民主,並忠實地生活在民主共和國中。這意味著,在其他事項外,要弄清楚如何看待目前改變美國左派和右派政治的民粹主義浪潮。

然而,在這樣做之前,我們必須首先定義“民粹主義”。而事實證明,這比你想像的要複雜得多。乍一看,這個詞似乎如此可塑,以至於毫無用處。民粹主義可以出現在民主黨和共和黨、社會主義者和資本主義者中。自 2016 年以來,美國最著名的兩位民粹主義者是唐納德·川普(Donald Trump)和伯尼 · 桑德斯(Bernie Saunders)。想一想,什麼樣的現象能彌合這麼大的鴻溝?

消耗一切的緊迫感

一旦我們把注意力從 政策 轉移到 戰略,答案就會開始成形。統一民粹主義的是其一貫的修辭方式——它用來描繪政治問題、吸引選民和一旦執政就把行使權力合理化的獨特方式。心理學研究表明,基於事實的政治論點在影響我們投票方面起著很小的作用。最有說服力的政治論點被包裝成故事。這些故事幫助我們定位我們的生活,解釋我們是誰,我們應該害怕什麼,以及我們的希望在哪裡。為了評估民粹主義,我們需要關注它所講述的故事。

民粹主義故事的情節簡單、不變、誇張:人生處於“普通人”和剝削他們的精英之間持續的鬥爭中。前者是高尚的、善良的、正義的;後者是腐敗的、傲慢的和自私自利的。消除社會弊病和不公正的關鍵是幫助“人民”認清他們真正的敵人,並動員起來打敗他們。

在這個基本範本中,可以插入廣泛的具體細節,有點像民粹主義版的瘋狂填字(Mad Libs)遊戲。左派的民粹主義者經常把貪婪的華爾街金融家、“不勞而獲的億萬富翁”、或無定形的“美國公司”作為劇情中的惡棍。那些右派的瞄準馬克思主義知識份子、好萊塢自由主義者、或主流媒體的主播。

左派和右派的民粹主義者譴責“大科技公司”,以及在“政治機構”裏與人民脫節的官員和官僚。值得注意的是,雙方也傾向於擁護有魅力的英雄、堅強和“直言不諱的”領導人,這些人承諾要改變現狀。

這個故事的方方面面囘應了美國政客們幾個世紀以來一直發出的典型呼籲。在美國人從19世紀早期就認識的民主制度中,尋求選票的人經常奉承人民的智慧,並將道德權威歸咎於他們的喜好。他們譴責政治腐敗,自稱是“局外人”。他們聲稱是人民的擁護者,把選舉說成是“我們對抗他們”,並警告說,如果對方獲勝,普通民眾的境況會更糟。這些言論不斷地在民粹主義中囘應著。

民粹主義言論增加了恐懼、憤怒和耗竭精力的緊迫感。這些特徵不是偶然的,它們是不可或缺的。民粹主義——無論是從左派還是從右派——如果沒有它們就會枯萎。在不是它們自然出現的地方,它們必須被積極地鼓吹,因為共同的委屈和痛苦感給民粹主義帶來獨特的情緒激動。

在最理想的民主言論中,美國人的團結被描繪成是基於對《獨立宣言》所闡列的原則的共同承諾。從這個角度看,“我們與他們對抗”的政治鬥爭可能是混亂和有爭議的,但它們是一種有原則性的鬥爭的一部分,為的是如何最好地活出共同的信條。但民粹主義強調說,我們的政治對手不僅僅是對手,他們是敵人。他們離我們的原則很遠,他們憎恨我們熱愛的東西,鄙視我們珍惜的東西。

這一假設陸續地將每一次全國選舉變成一場世界末日般的攤牌,一場“93號航班”的緊急事件(借用邁克爾·安東(Michael Anton)在2016年所寫的那篇非常流行的文章中的描繪),我們必須衝進駕駛艙或是為嘗試衝進去而犧牲。在這種心態下,失敗意味著我們所認識的國家的終結,是不可逆轉的喪失自由。

令人不安的傾向

我們應該如何看待民粹主義的故事?美國人擁抱它的程度如何影響美國的民主?美國基督徒擁抱它的程度如何影響福音信息的純潔和教會的見證?

我們將依次處理每一個問題,但首先提出幾個需要注意的事項:民粹主義言論有一些好處,至少有關其政治後果,我很容易想像出,為什麼許多美國人——在黨派分歧的雙方——會覺得民粹主義言論鼓舞人心。此外,我不抨擊被民粹主義信息吸引的選民的動機,也不質疑他們的誠意。我的目標不是責備,而是勸告。我們需要更深入地思考。

讓我們從美國的民主開始。《聖經》教導我們要愛我們的鄰舍,尋求我們社區的和平與繁榮。而民粹主義故事是怎樣教導美國人在政治方面如何思考和行動的呢?

從正面看,民粹主義言論往往能找出真正的社會弊病,並突出阻礙國家繁榮的關鍵障礙。它可以激勵更多的公民關注公共領域,就這些問題進行自我教育,並追究當選代表的責任。這些都是民主健康的基本特徵,沒有這些特徵,自治就只不過是一個徒有形式的言論。然而,基層激進主義的品質與其影響同樣重要,民粹主義言論中有兩種傾向尤其令我們感到震驚。

首先是它傾向於把對手妖魔化、非人性化。這些故事常說,反對民粹主義議程的政治精英是邪惡的種族主義偏執狂,或是有同樣決心破壞我們自由的社會主義激進分子。同意他們觀點的選民並不一定是惡毒的,但他們也不是“真正的美國”的公民。

由於民粹主義歌頌老百姓的智慧和美德,民粹主義邏輯規定那些反對該運動的人不可能是真正的人民的一部分。當民粹主義領導人援引“人民”時,他們真正想到的是那些同意他們觀點的人,而其他人都是敵人。這種說法把政治世界分成兩組,這并不是新鮮事,但它接著又堅持說,這兩組中只有一組值得有發言權。在這個極端裏,民粹主義的訊息與一個開放、多元化的社會從根本上就不相容。

第二個令人不安的趨勢,是傾向於將選舉失敗的後果災難化。這不僅放大了“我們對抗他們”的敵意,更大的危險是,這將逐漸削弱我們對法治的承諾,並增加我們對用威權來解決所面對的“存在威脅”的容忍度。如果我們所珍惜的一切真的岌岌可危,放棄憲法程序的理由不可避免地會獲得更多的支持。

幾年來,民意調查發現,四分之一到三分之一的美國人願意接受一個政治制度,這個政治體系的特點是“一個不必為國會或選舉操心的強有力的領導人”。就在今年夏天,公共宗教研究所(Public Religion Research Institute)的一項調查發現,15%的受訪者(包括28%的共和黨人)同意“真正的美國愛國者可能為了拯救我們的國家而不得不訴諸暴力”的說法。若非民粹主義信息的必然後果,這是什麼?

總結,如果我們把民粹主義的故事吸收進入心裏,我們很可能會對複雜的解決方案缺乏耐心,會減少與其他觀點進行建設性接觸,會降低與對方妥協的開放性,會減少真正多元化的空間,也會降低和平地接受選舉失敗的意願。在這個過程中,我們會發現自己更傾向於不容忍,更接受威權主義。

就我們受到民粹主義承諾影響的程度而言,它對民主的長期威脅是可怕的。但它對教會及其見證的長期影響可能更糟。

恐懼加劇、希望錯位

民粹主義故事公然地(雖然可能是無意的)削弱了基督教正統觀念的兩大支柱。第一個支柱是原罪的教義,即瞭解到我們進入世界時的身份,都是反對我們的合法統治者的天生反叛者。第二個支柱是 上帝的形象(imago Dei),這教義就是說每個人都有上帝的形象,賦予我們所有人平等的尊嚴。

用俄羅斯異議人士亞歷山大·索爾仁尼琴(Aleksandr Solzhenitsyn)的話說,這些真理生動地提醒我們,“善與惡的分界線”從來不會整齊地根據政黨或政治運動來劃分。相反地,它“穿過每一個人的心”。

與此相反,民粹主義言論意味著,威脅我們的危險完全是從我們外面來的。邪惡是真實的,但它只住在我們的敵人裏。實際上,“我們對抗他們”的民粹主義故事否認了我們身上的罪惡和上帝在他們身上的形象。在這個過程中,它教導我們,不用改變我們的心也能夠解決最緊迫的問題。

兩個世紀前,我國第一位民粹主義總統安德魯·傑克遜(Andrew Jackson)為這種言論樹立了模式。老山核桃木(Old Hickory,傑克遜的綽號——譯註)向他的追隨者保證,他們“廉潔不會腐化”,並且“以高尚的道德品格而聞名”,但那些反對他議程的同胞們是“骯髒的”、“邪惡的”、“懦弱的”、“污穢的”和“卑鄙的”。傑克遜還警告人民,他們的自由正處於危險中,他指控華盛頓官員收受賄賂,並暗示沒有他,人民的前途是無望的。

最近,我們聆聽了我國第二位民粹主義總統唐納德·川普也表達了同樣的主題。川普稱讚他的追隨者是“善良賢惠的人”,並譴責他的政治對手是“懦夫”、“人類敗類”和“壞人”,說他們“憎恨我們的國家”。川普指責華盛頓的“叛徒”一心想摧毀美國,他嘲笑聯邦政府的腐敗和無能,並呼應傑克遜的宣稱,“只有我能解決它。”

把辱駡挪開後,兩位總統的基本信息仍然是典型的民粹主義:一個天生偉大的人民正被在他們中間邪惡的敵人所背叛。政府機構不再值得信任。唯一的解決辦法就是跟隨人民的擁護者,一個承諾拯救他們的強人。

如果一個政治家在每一次演講中都堅持“上帝已經死了”,或“基督教是一個神話”,或“宗教信仰是弱者和弱智者的拐杖”,我們會存正義的憤怒站起來,譴責他。可是當一個公眾人物宣稱 我們 是善良的,他們 是邪惡的,而我們唯一的希望就在 他身上 時,我們為什麼要歡呼呢?這種說法難道不是對基督教真理有同樣的腐蝕性嗎?它們不是同樣和福音對立嗎?

民粹主義有關即將來臨的災難——要奮鬥不然就死亡——的敘述,我們也應該對它持懷疑態度:它是為今天“困擾這麼多白人福音派人士的恐懼”量身定做的,以引起共鳴,並在政治上利用這恐懼。歷史學家約翰·費亞(John Fea)在他寫的文章裏有說服力地說,當對人的恐懼掩蓋了對上帝的盼望時,我們公開的見證會受到的影響。保守派基督徒對美國文化的迅速世俗化感到悲哀,這是可以理解的,民粹主義的信息往往導致恐懼加劇和希望錯位。

每當一個政治家承諾説要幫助基督徒“奪回我們的國家”時, 我們都應該聽到警鐘在響。這種承諾蘊含著一個建議:以文化力量換取政治支持。這種交易的價格很高。民主黨候選人基本上已經放棄了在任何基礎上呼籲白人福音派的支援,但共和黨政治家經常提出如此誘人的議案。

毫不意外,川普把交易條款定義得最明確。在2016年競選初期接受基督教廣播網(CBN) 採訪時,川普提出了一個主題,並後來反覆強調。他哀歎道:“我們國家的基督徒沒有得到適當的待遇。我想把權力還給教會,因為教會必須擁有更多的權力。”正如他在愛荷華州黨團會議前對福音派聽眾說的,川普的總統任期將意味著 “基督教將擁有權力… 你會有很多的權力。你不需要其他人。”

基督教將擁有權力…你不需要其他人 。說出這些話並相信這些話,是狂妄自大的高峰。聽到這些話並相信這些話,是偶像崇拜的縮影。

特洛伊木馬式(Trojan Horse)的修辭

如果這聽起來像是一個傷痛的哀歌,沒錯。我不是在遙遠地暗示民粹主義 本質上 是民主的敵人,我也一刻都沒有在想那些被民粹主義候選人所吸引的選民故意尋求民主的垮台。

但作為美國的歷史學家,我深信兩個真理:民主是脆弱的,我們過去許多最重要的發展都是無意的,而不是有預謀的。民粹主義資訊中有一種傾向,無論多麼誘人,有可能微妙地腐蝕美國人對民主的承諾,從而削弱美國的民主。我們完全有可能在以爲我們正在努力維護民主時,其實是在破壞民主。

我也并不是在爭辯說民粹主義言論 總是 與基督教真理相悖,更不是在說支援民粹主義言論的基督徒總是有罪。但我知道,沒有辨別力的熱枕不是美德(羅10:2)。民粹主義言論中有一些傾向,我們必須抗拒。民粹主義的故事常常誤導我們有關我們是誰和我們的盼望在哪裡。換句話説,民粹主義言論傾向於宣佈一個虛假的福音,並宣佈一個虛假的神。一個墮落的世界在傾聽。危險是在於教會也在傾聽。

那我們該怎麼辦呢?我們該如何回應?民粹主義不可能很快消失。它顯示了太多的吸引力。只要選民獎勵他們,就會有超過足夠多的競選者願意宣告民粹主義的信息,就是選民“癢癢的耳朵”樂於聽到的:“我們是善良的,他們是邪惡的,我們的心不用改變,也能使社會所有的弊病得到補救。” 但是,即使民粹主義的信息持續存在,我們也可以決心不無條件地肯定它,我們也可以積極抵制,不允許它塑造我們的心與重新定義我們的信仰。

這需要我們至少做兩件事。首先,我們必須振興那些與民粹主義相矛盾的基督教基本真理。我們需要重新感受到原罪的份量,並每天提醒自己,正如它標記我們每個人一樣,它也把印記留在每一個我們崇敬的政治機構、我們擁護的每一個政黨、我們鼓掌歡迎的每一個現任者、我們投票支援的每一個候選人。

同樣地,我們必須再次敬佩 上帝的形象 的奇跡,永遠與魯益師(C.S.Lewis)一起記住沒有“區區凡人”,即使我們最苦澀的政治對手,也是上帝所愛,上帝奇妙地按祂的形象所創造,並為他們捨棄自己的獨生子。

第二項任務,我們前面已經暗示了,就是我們必須開始更加嚴肅地對待政治言論。近年來,福音派的政治參與被一種世俗的實用主義所定義,這種實用主義強調目的過於途徑。我們說:“行動勝於言語。如果候選人在重要問題上同意我們的看法,那不就夠了嗎?”正如一位著名的保守派專欄作家在2020年大選前夕建議的那樣,評價候選人時只要“把聲音關起來”就行了。

當然,當我們最喜歡的政治家從事“更衣室交談”或妄稱上帝的名時,基督徒應該皺眉頭,但除了這些過犯外,我們為什麼要關心他們如何描繪議題,只要他們站在我們這邊,並似乎很可能帶出結果?

這是對言論力量的悲劇性誤解,我們需要放棄它。我主要並不是建議我們要提高對公共廣場庸俗和褻瀆言詞的敏感度,儘管這也許不是件壞事。而是建議,當我們的領導人在徵求我們選票時所告訴我們的故事,我們要用《聖經》中的原則來審查。特洛伊木馬式的修辭,充滿了令人心動的假設,若疏忽了就會進入險境。即使候選人提倡我們珍視的政策,他們還是可能會用與我們宣告的福音對敵的敘述來描繪。

羅伯特·特蕾西·麥肯齊(Robert Tracy McKenzie)是一位歷史學教授,在惠頓學院擔任亞瑟·福爾摩斯(Arthur F. Holmes)信仰和學習的主席。

這篇文章改編自他的著作《 我們,墮落的人民:美國民主的創始人和未來》。

翻譯:元鵬

責任編輯:吳京寧