對瑞秋(Rachel)來說,她生命中所受的教育是關於自由和獨立,而不是關於承諾。 她在20多歲時遇到了很多男人,但他們都沒有做好準備認真地建立戀愛關係。 她並不完全責怪他們。 她說:“男人一頭霧水,不知道女人到底想要什麼,這情有可原,”她說,“他們也不太清楚如何與女人約會。”

搬到奧斯汀(Austin)后,瑞秋在約會網站OkCupid上認識了她的丈夫。“因為我很吝嗇,”她笑着說,”而這個網站是免費的。” 她的婚姻先於她的歸信,但這兩件事感覺像是綁在一起的。 在成為基督徒之前,(對她來說)性愛的意義不大,同居是可以辯護的,婚姻不過是國家頒發的一紙文書。 而如今這些都不再如此了。 歸信並加入南方浸信會後,她現在相信婚姻是在上帝面前的盟約,是一種神聖的關係。

比婚姻更進一步的是,孩子的降生使瑞秋和她丈夫之間的愛情更加成熟。 組建家庭感覺很自然,很直觀。 但她相信,她的丈夫和許多類似的男人一樣,把工作、婚姻和家庭看作是更實際、更實用的東西。 “我認為男人應該是供應者,”瑞秋說。 “你知道那是他們受造的目的。”

雖然瑞秋站穩了腳跟,但事實是,像她丈夫那樣選擇進入婚姻和家庭的男人越來越少了。 根據人口普查局2018年的一項調查,25至34歲的男性中只有35%的人結婚,與2005年的50%相比,出現了斷崖式的快速下跌。

這些數字指向一個清晰而可怕的軌跡:婚姻越來越少。 太快了。

結婚是人類幾千年來在做的事情,即使不是出於愛,也是出於經濟實用性的考量。 對於結婚的一些挑戰長久存在,並與數字有關——例如,對婚姻感興趣的女性比男性多。 其他的挑戰則是新近的,和人們的思想相關,包括短期關係的新規範和對 “保持可選擇性”的嗜好。

另一個新的障礙是疫情。 我們進入新冠疫情的幾個月里,許多婚禮被推遲了,許多新起的關係被擱置了。

然而,早在社交距離對婚姻產生影響之前,我就開始好奇婚姻的發展情況,尤其是在教會內部。 作為一名社會學家,我想知道:是什麼力量把基督徒推離了婚姻生活? 什麼情況鼓勵結婚? 美國基督徒對這些力量是否有獨特的體驗? 最後,其他地方的基督徒是否更善於抵制文化中讓他們自我陶醉、對婚姻持懷疑的態度的那些聲音?

不幸的是,我心目中的那種婚姻在學術領域已經不再時髦。 已故倫理學家唐·布朗寧說,在許多學者看來,婚姻(Marriage)現在被認為是“‘M’字,幾乎與其他骯髒的詞語同屬一類。” 再加上基督教,就成了我的同齡人中最不討喜的搭配。

儘管如此,我還是堅持了下來。 在一年的時間裡,我和我的全球研究團隊與墨西哥、西班牙、波蘭、俄羅斯、黎巴嫩、尼日利亞和美國這七個國家的近200名參加教會的年輕基督徒進行了交談。 (為保護他們的身份,本故事中引用的受訪者均為化名。)一些受訪者,如瑞秋,最近結婚或訂婚了,但他們中的大多數都未婚。 他們的平均年齡是27歲。

我研究得到的結果顯而易見。 對婚姻的懷疑態度正在向西方以外的地方蔓延。 從墨西哥城到莫斯科,從貝魯特到拉各斯,都能發現它。 當我研究這些數據,將信息拼湊在一起時,很明顯發現,在全球年輕的成年基督徒中,婚姻正在發生變化。 新的選項、更多選擇、更大誘惑、更高期望、持續的焦慮和普遍的不確定性——這些都充溢着這個時代,而結婚的過程沒有什麼理所當然的。 雖然這可能是危言聳聽,但我還是要強調一點:婚姻制度正面臨著巨大的壓力。

安德(Ander),一個25歲的已訂婚的醫生,在西班牙接受培訓,很快就要結婚了。 人們可能會認為,與所有男人相比,他作為一名醫生,在與另一名醫生約會六年并行將結婚時會表現出自信。 事實並非如此。 我問他在害怕什麼。

“沒有自由,”他說。 “與某人綁在一起。 得妥協。 未知也不得而知的情況。 也許我們現在還可以,但以後就得而知了。” 我問他這究竟將會如何發生,他說:“夫婦間會出現分歧。 另一個人與你想象的不同”。 我問他,約會六年的時間是否不足以了解一個人。 他回答說:“我覺得我沒那麼了解她。”

安德說,他只有少量的基督教資源來幫助他處理這些擔憂,儘管他的信仰很堅定,而且他已在一個支持他的信徒社區里立足。 這些不確定性以及隨之而來的焦慮並不是他獨有的,而是典型的的婚前疑慮。 但他認識到,這些疑慮已經在滋長了。 “這種恐懼現在是病態的,在某種程度上阻止我們做一件好事,”他說。

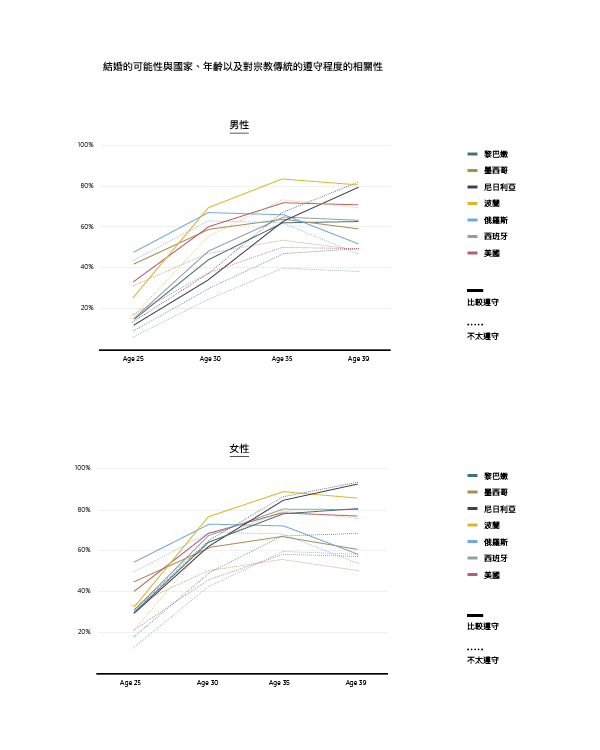

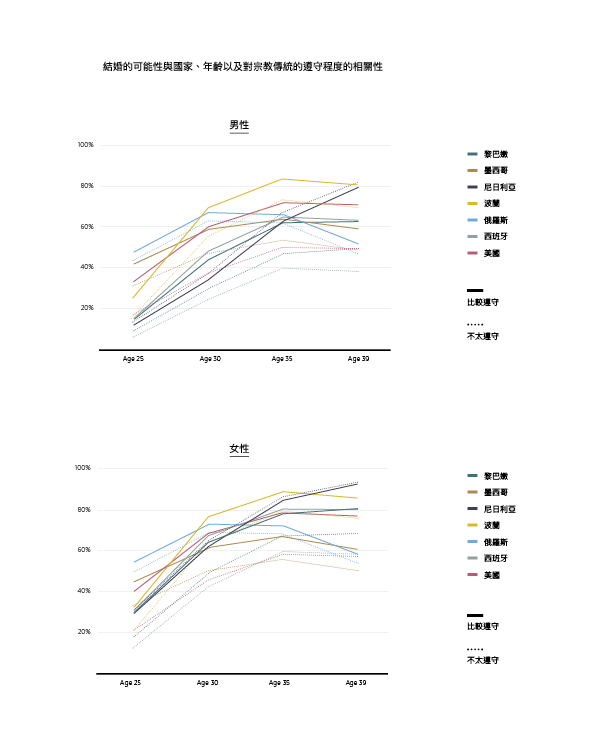

安德只是許多男性基督徒中的一個,他們都是結婚趨勢向下轉折的一部分。 根據世界價值觀調查(World Values Surve)的數據,在我研究的七個國家中,經常去教堂的人確實有更大可能結婚–幾乎在每個年齡段都是如此。 但各國的預測各不相同。

例如,每周去教堂的波蘭婦女中有76%預計在30歲前結婚,88%在35歲前結婚。 這比美國和西班牙同年齡段的女性高出約10個百分點。

教會信徒和其他所有人之間的婚姻差距尤其引人注目。 在美國,每周去教堂的男性中,72%預計在35歲時結婚,而同樣的預期值在不經常去教堂的男性中只有50%。

美國福音派的情況如何? 2014年,奧斯汀研究所(我在此任研究員)所進行的一項具有全國代表性的調查結果顯示,年齡在20至39歲之間、自我識別為福音派的基督徒中,56%目前已經結婚。 這個數字遠遠高於其他同齡人報告的42%。 四年後的一次重複調查中,我們看到了明顯的下滑。 在2018年底,20至39歲的福音派教徒中有51%的人結婚,而相同年齡段總人口的結婚率為40%。 這個數字仍然較高,但下降得更快。

而同期承認同居的福音派人士的比例從3.9%上升到了6.7%。 福音派對同居的支持率從2014年的16%竄升到2018年底的27%。 接受調查的福音派人士中很少有人認為婚姻已經“過時”,但他們中有越來越多的人現在認為婚姻有另一種方法,殊途同歸。

教會的官方記錄也顯示,結婚率隨着時間的推移明顯下降。 看一下天主教出版物《教會統計年鑒》就會發現,自1965年以來,美國的天主教婚姻已經驟降59%。當時每10個葬禮對應着9個婚禮; 而到2017年,這一比例已經下降到了10比3.7。 除非你牧養的是年輕的福音派教會,中位年齡低於40歲,否則你主持葬禮的機會可能比婚禮更多。

這是為什麼? 一個被低估的因素是在安德和其他類似的人表現出來一種特有的不確定性。

從理論上講,婚姻的盟約應該能減少這種不確定性——特別是在財務問題上。 畢竟,兩個人在一起可以比一個人更能達到目標(傳4:9-12)。 但大多數男人和女人不再這樣看待婚姻了。 在任何國家,我都沒有聽到一致的描述,認為婚姻是對抗或者減輕在物質、社會或心理方面不確定性的手段。

事實上,我從許多採訪對象那裡聽到的情況恰恰相反,這包括在莫斯科的29歲的東正教基督徒維克多(Victor)。 他希望擁有妻子和孩子,但這也在他心中產生了疑問。 如果妻子變得不安定或難以相處,他怎麼辦? 如果他得竭力養家糊口呢? 那麼住在狹小公寓里的挑戰呢? “在現代大都市的環境下組建家庭,”他告訴我,“非常麻煩。”

這場不確定性的“疫情”是形成的,並不是一個簡單的,僅僅關於性革命、零工經濟或不稱職的男人的故事。 相反,儘管婚姻提供的東西沒有變化,人們對婚姻的期望已經發生了深刻的變化。

婚姻,如今被認為標誌着成功的成人生活的“封頂”,而不是邁入成年的“地基”,甚至在大多數基督徒的心目中也是如此。 這一術語印證了這一點。 封頂是完成一個建築的最後一個環節。 它是一個瞬間。 地基則是建築物所依賴的東西。 它必然是持久耐磨的。 從地基的角度看,新婚的貧窮是常見的、可預期的,雖然困難,但往往是暫時的。 而從封頂的標準來看,貧窮是一個跡象,表明你還並不是結婚的材料。

正如羅素·摩爾在(Russell Moore)《風雨飄搖的家庭》(The Storm-Tossed Family)所中感嘆的那樣,婚姻越來越成為“自我實現的工具”,而非自我犧牲的環境。

受訪者之一克洛伊(Chloe)來自密歇根州,今年27歲,她解釋了這種心態。 “你在二十幾歲時有時間專註於自己,”她說,“在那之後你嘗試幫助別人。” 這種做法在她的同齡人中很常見,使他們沒有為婚姻做好準備。 自我犧牲是學來的行為,而不是你在30歲生日得到的禮物。

婚姻的使命悄然變化,這也不是繁榮的西方所獨有的。 五旬節派教徒恩迪迪(Ndidi)來自拉各斯,28歲、未婚。她很清楚自己將在什麼條件下結婚。 “當我擁有我想要的一切時,”她說。 ”當我能夠實現我自己想要實現的一切的時候。 我就會結婚。”

另一位來自拉各斯的24歲未婚婦女也表示贊同。 “哦,拜託!”她笑着說。 “我不能結婚和受苦。”

我們採訪的大多數年輕基督徒都表達了對婚姻的高期望和對犧牲的低容忍。 坦率地說,他們並不喜歡過多地奉獻自己。 他們可能會對靈魂伴侶這一說法表示反對,但他們暗地裡卻渴求一位靈魂伴侶。

相比之下,能夠擊敗這種高標準的夫婦可以更清楚地看到未來。

我研究中的一個波蘭家庭就是一個例子。 24歲的帕維爾(Pawel)和29歲的瑪塔(Marta)是一對剛結婚不久的夫婦,住在克拉科夫。 瑪塔是一名全職母親,他們的女兒一歲,而帕維爾正在附近的一所大學攻讀哲學研究生。

這對克拉科夫夫婦在很多方面都逆流而上。 通過舉辦一個簡樸的婚禮,兩人省下了錢,但這樣做卻破壞了社會關係。 瑪塔來自一個小鎮,在那裡,婚禮是非常重要的事情。 “這有點像醜聞,”帕維爾承認,“因為我們沒有大辦宴席。” 但她和帕維爾相信,婚姻的好處遠不止於滿足朋友和鄰居的要求。

當我問他們是否認為婚姻已經改變時,瑪塔直言不諱。 “是的,” 她說,“現在的婚姻更講究舒適和尋找舒適,這樣的情況比二三十年前更普遍。 “想一下我的家人和父母的情況,他們沒有多少錢,也不擁有住房。”

她和帕維爾也遵循了這一傳統,從“地基”而非“封頂”的視角看待婚姻。 他們生活在一起,雖不見得簡單,但卻反映了他們對造物主的信心,這一點是許多同齡人所不具備的。

在我的研究中,我看到很少有夫婦推崇這種更可行、基礎性、自然漸進的婚姻方式。 這告訴我:婚姻正在遠離民眾基礎,不再是世界上大多數成年人參與並從中受益的行為。 相反,它正在迅速成為一種精英的、自願的、以消費為導向的安排,發生在人生較晚的階段。 現在,優勢階層通過結婚來鞏固他們的財富和收入,而弱勢者甚至得不到彼此的幫助。 但我們中有多少人清楚地看到,婚姻關乎社會正義? 並不太多。

當然,晚婚不一定是個問題,也可以是一種優勢。 壞消息是,晚婚預示着少婚。 未來將有更少的人——包括基督徒——結婚。

衰退或者延遲的婚姻讓很多人只能等待,尤其是女性。 事實上,“我厭倦了等待”,這可能是我在這個領域所聽到的最常見的感嘆。 在大多數教會中,對婚姻感興趣的女性比男性多。 社會學家往往熱衷於用經濟學來解釋這種趨勢。 但不幸的是,這不僅僅是一個數字遊戲。 那些擁有更多選擇的人——男人——本質上就比那些擁有更少選擇的人擁有更多權力,而這種權力可以轉化為能力,要求任何你想要的東西,包括性。

對許多基督徒女性來說,這種權力互動使她們處於熟悉的困境中:我是過早地與一個表現出相當大誠意的男人睡覺,還是冒着風險說不,從而讓他可能為一個願意跟他睡覺的人而離開我?

法拉(Farah)是一名25歲的黎巴嫩婦女,在聯合國做兼職工作,她還沒有遇到需要做出這種決定的時候。 然而,她的等待並非沒有挑戰。

法拉與她的父母住在一起,正如黎巴嫩大多數未婚的成年子女一樣。 她的父親是一位已婚牧師,非常關心婚姻問題,在他家的公寓里為許多夫婦提供諮詢。 (公寓很小,所以她能聽到談話。)她覺得自己準備好了結婚,但眼下沒有合適的對象。 不過,她並不太擔心。 很多虔誠的黎巴嫩婦女都在等待。 當她們結婚時,她們的工作量似乎增加了,而不是減少了,因為貝魯特的生活成本超過了工資。 空閑時間被家庭責任所佔據。

“當夫妻雙方都在工作時,他們回到家就會很累,”法拉說, “即使在有孩子之前,夫妻倆也沒有時間坐在一起,所以他們推遲了討論時間。 他們通常把事情推遲到周六,所以周六或周末變得超負荷,這變得非常累人。”

法拉得出了一個明確的結論。 她說:“這種艱難的情形正在創造一種新的婚姻形象。”

這種衝突並不僅存在於黎巴嫩。 越來越多的人期望配偶在一系列領域做出犧牲,支持彼此的事業、平等地共同撫養孩子、理解地傾聽,並成為最好的朋友。 其中一些條件是外部強加的,如經濟壓力,但許多其他條件是內部產生,是被主觀選擇的。 在這種情況下,對理想伴侶的追求可能會產生社會心理學家艾力·芬克爾所稱的婚姻 “窒息模式”。 《婚姻的意義》一書的作者提摩太·凱勒(Tim Keller)也對這種改變持懷疑態度。 “簡單地說,”他寫道,“人們對婚姻伴侶的要求太高了。”

當我們為人們為何逃離婚姻而絞盡腦汁時,一個沒有得到關注的見解是,越來越少的人有興趣參與到婚姻的實際內容中。 雖然大多數人是帶着感情結婚的——這是理所當然的——但當你超越時空的限制觀察婚姻時,它仍然是關於在正式的性結合中資源的相互提供和轉移。 這聽起來可能不動人,也很老套,但並非不真實。 長期以來,婚姻依賴於配偶之間不平等的交換:他需要她所擁有的,反之亦然。

許多人對這一概念望而卻步。 “如果婚姻的基礎是專業化和互換,”已故加州大學洛杉磯分校人口學家瓦萊麗·奧本海默(Valerie Oppenheimer)寫道,”那麼它似乎是一種越來越不合時宜的社會形式。”

她是對的,結婚率的下降似乎印證了她的觀點。 但婚姻就是這樣。 對它要求太高,你會失望的。 我們所有在社會、文化和法律上的努力都沒有從根本上改變婚姻這一聯盟的性質。 婚姻並沒有改變。 它正在消退。 在一個越來越多選擇、技術、性別平等、“廉價”的性和越來越世俗化的時代,越來越少的人希求實質上的婚姻,包括嚴肅的基督徒也是如此。 這就是問題的核心。

作為一名研究人員,研究婚姻的消亡就像看着一種入侵的真菌慢慢摧毀一棵偉岸的老橡樹。 儘管有這些壞消息,還是有理由充滿希望。 橡樹不會死亡。 事實上,婚姻將日益成為“基督教的事情”,這意味着教會將對這一前途未卜的社會形式承擔越來越多的責任。

當我的研究助理和我與全球各地的採訪對象交談時,我們聽到他們中的許多人用神聖的術語描述婚姻。 有些人——比如瑞秋——提到了盟約。 另一些人則將婚姻描述為家庭里的教會、生育的結合,或受上帝祝福的合一。

奧古斯丁會對這些答案感到高興。 在《論婚姻的好處》一書中,他肯定了婚姻是人類社會的第一個自然紐帶。 我們的許多受訪者在定義婚姻時都提到了奧古斯丁的 “三個益處”——忠貞、孩子和神聖連接。

雖然這三樣東西不是基督教獨有的,但無論何時何地,只要這些做法被忽視或破壞,婚姻就會退步。 平均而言,基督徒往往比他們的世俗同齡人更關注這些益處。因此,即使基督教繼續與內部的婚姻衰退作鬥爭,婚姻將慢慢變得更像 ”基督教的事情”,這並不奇怪。 幾個西方國家的世界價值觀調查數字顯明了這一情況(見上圖)。 在較虔誠的人和較不虔誠的人之間婚姻模式的差距,哪怕只有一點點,在幾十年內也會變得顯著得多。 那麼,在可預見的未來,婚姻將越來越多地與世界上最有宗教信仰的人群聯繫在一起——穆斯林、正統猶太教徒和保守的基督徒。

這些調查數字既有好的一面,也有壞的一面。 壞消息是:儘管保守的基督徒整體上明顯更傾向於結婚,但這意味着當基督教出現衰落跡象時,結婚人數會進一步下降,就像現在一樣。 好消息是:眾多基督徒仍然表示出對婚姻的大力支持,也有強烈的解決問題的願望。

我們目前居住的這個環境很艱難,但也充滿希望,復興婚姻的原材料就在那裡,可供利用。 “現在要修復所有東西的話,已經太晚了,”我的一位朋友、同事明智地提醒我。 “但現在修復部分東西的話,還不算太晚。”

西方的世俗化滋生並維持着對婚姻的逃避,因此,信仰生活是關鍵。 但是,如果教會在西方成為婚姻的主要捍衛者,我們究竟該如何為我們教內外人士保護並鼓勵婚姻?

首先,我們必須研究、培養有助於促成婚姻的社會條件。 這包括跨教會組織的作用。

我雖然偶爾會聽到教牧人員為鼓勵會眾結婚而做出的努力,但沒有聽到過一致的成功例子。 然而,基於信仰的群組是一個不同的故事。 我們的受訪者(尤其是在美國)報告說,他們廣泛使用約會網站,尤其是基督教網站,但真實而非虛擬算法媒人更受青睞。 (真實的媒人“認識”更多的人。)受訪者相遇、相愛和結婚,對這一過程有效性的滿意度而言,充滿活力的人群表現得最好。 整個教會往往太大; 小組讓人感覺太小,互動也太弱。 借用《三隻小熊》中小女孩的說法,中等規模的組織是恰到好處的。 這樣的組織吸引着年輕人,因為它們具有獨特的基督教性質,有時還與主流文化背道而馳。 隨着結婚年齡的提高,這些中等規模的、由大學畢業生組成的群體對婚姻變得更加重要。

來自克拉科夫的已婚夫婦帕維和瑪塔說,兩個天主教協會在婚前婚後都為他們的婚姻提供了幫助。 一個是附近道明會的青年組織,他們在那裡認識;另一個是新慕道團,這是一個由不到50人組成的教會團體運動,來自波蘭、黎巴嫩和西班牙的受訪者都提到了它。 在美國,採訪中提到了大學社團,如校園基督徒團契(InterVarsity)和浸信會學生事工。

換句話說,當我們的受訪者更專註於聖潔而非孤獨時,遇到伴侶似乎更有可能發生,或者即將發生。 這聽起來可能很簡單,老生常談,但請記住C.S.魯益師的一句話:“瞄準天堂,你就會把地球‘扔出去‘。”當然,不是每個目標高的人都會發現婚姻已經在途中等待。 (性別比例的差異仍然是一個持久的挑戰。)然而,首先將自己定位在信仰和門徒訓練上,似乎為婚姻的紮根提供了更多的成果。

婚姻的種子也能通過親身示範和講述故事而發芽。 正如一位俄羅斯受訪者所言,壞榜樣是“一種預防婚姻的疫苗”。 相比之下,好的例子會激發 下一代。

當然,這個工具有局限性。 我們不能用恰當的敘述方式重新塑造或重新包裝婚姻,不能期望看到這樣的努力行之有效。 無論你如何設計它們,結婚和組建家庭都是傳統的舉動。 但通過公開實踐來鞏固這一傳統,這對我們許多人來說是可以做到的。

托馬斯(Tomas)是來自瓜達拉哈拉(Guadalajara)的學校諮詢師,今年34歲。他在兩個月後就要結婚了,把這個信息帶回家。 他說:“父母如何活出他們的婚姻會給人留下深刻的印象。 我想,如果這種關係是甜蜜的,如果真的有愛,我想那會給予年輕人熱情,說:‘我想要像我父母那樣的東西。’”

最後,我們必須避免偶像化、過度理想化婚姻的陷阱。 如果我們借用魯益師“瞄準天堂”的概念,將其用於婚姻,它就會提醒我們婚姻的基礎性,並警告我們不要對婚姻抱有不切實際的物質和心理期望。這些期望在今天已經高得離譜了。 婚姻是一種世俗的安排,我們的主指出,在復活后的、神的國度里將不會有這種安排(太22:30)。 它是物質繁榮的工具,也是精神進步的載體,讓我們每天(如果不是每小時)都有機會展示舍己的、道成肉身的愛。

到現在,西方國家正靠着丈夫和妻子、母親和父親幾十年來所做的無數次犧牲而生活。 我們知道,這些堅定的婚姻是一個健康社會的關鍵。 但我們忽略了這樣一個事實,即婚姻在許多方面是一種肉體(和精神)的恩典,不僅對我們自己的配偶和孩子,而且對我們家庭以外的世界也是如此。 西方的成功是建立在這種家庭社會結構之上的,沒有了它,我們將在心理上變得脆弱,比我們能意識到的要脆弱得多。

那麼,從我的觀點來看,現在是教會向世界重新證明什麼是婚姻的時候了。 我們這邊有一個永恆、超越現世的婚姻動機。 這項任務並不光鮮亮麗。 但這可能會奏效。

馬克·雷格納斯(Mark Regnerus)是德克薩斯大學奧斯汀分校的社會學教授,也是奧斯汀家庭與文化研究所的創始人之一。 他的新書《基督教婚姻的未來》(The Future of Christian Marriage,牛津大學出版社)將於2020年9月1日發行。

翻譯:LC

責任編輯:吳京寧