幾年前,我坐在世界展望會(World Vision,在中國大陸、香港稱為世界宣明會,在台灣稱世界展望會——譯者註)位於韓國首爾汝矣島的九層辦公樓的頂層。 辦公樓距離國會就幾個街區,與國家主要政治和金融區高聳的摩天大樓相形見絀。 建築物個個高聳傑出。 但是這棟切合人道主義非營利組織的建築與周圍卻是格格不入的。 我採訪了許多韓國高級主管,請他們喝果汁,身邊是上世紀70年代的復古傢俱。

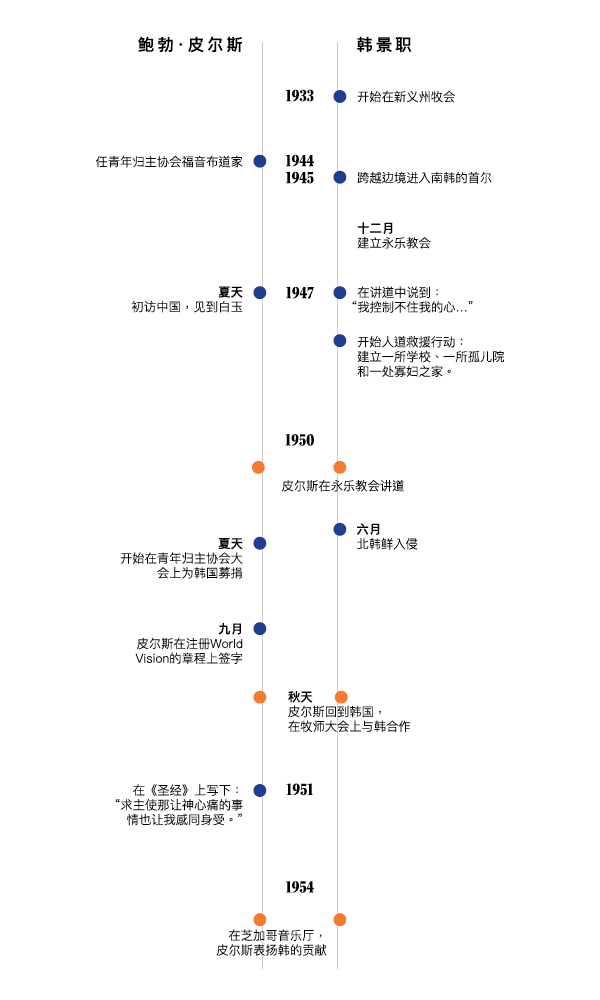

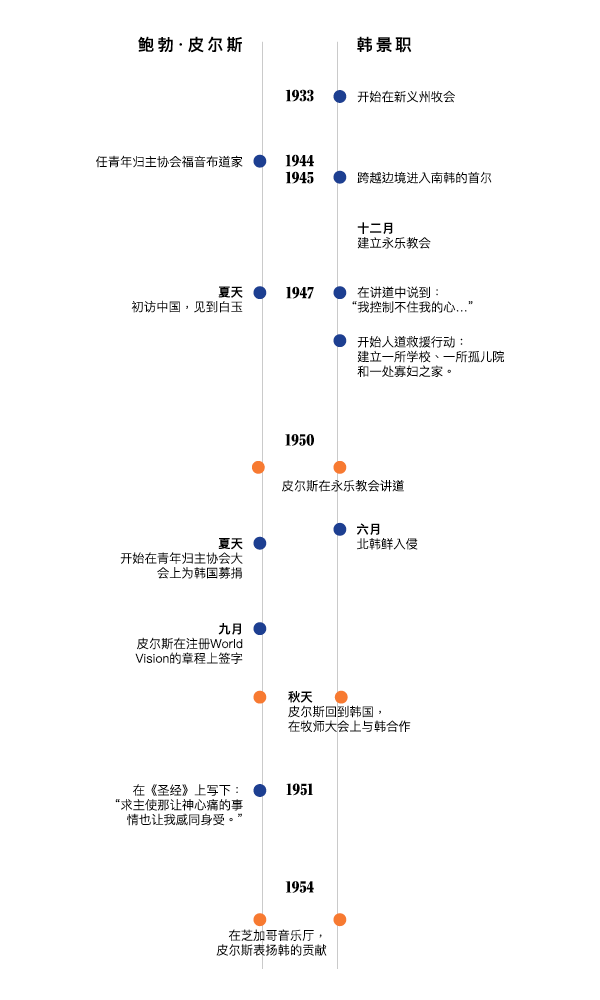

我曾前往韓國研究世界展望會的起源,它是世界上最大的人道主義組織之一。 我本期待聽到奮興佈道家鮑勃·皮爾斯(Bob Pierce)眾所週知的事蹟–他於1950年代目睹飽受馬克思主義摧殘的首爾,極度絕望。 皮爾斯與美國陸軍合辦了學校、孤兒院和教會,協助將戰後的韓國從殘破的境地拉出,進入高度發達的資本主義。 一個美國福音派的慈善機構在冷戰焦慮的發酵底下誕生–對世界展望會創立的迷思持續了超過半個世紀。

通過與剛卸任的韓國世界展望會前會長朴正三(Jong-Sam Park)的交談,我聽到的卻不同於這一廣為人知的歷史敘事,這讓我震驚。 這位氣宇非凡、白髮斑斑的會長一一解答了我關於鮑勃·皮爾斯的疑惑,但他更想訴說一位我前所未聞的韓國牧師。 當朴智星會長還是ㄧ位以草蓆蔽身、在街頭流離失所的孩子時,韓景職(Kyung-Chik Han)牧師伸出援手。

我不耐煩地聽著,希望把問題回歸美國傳教士。 但是當我試圖導回話題時,他卻惱怒了起來。 他解釋說,韓牧師也是世界展望會的創始人。 “世界展望會韓國分會嗎?” 我試圖確認。 “不是,從頭到尾,” 他回答。

回想起來,朴會長的斷言符合我過去忽略的證據。 我看過幾張皮爾斯和韓會長同台的照片,上面通常說韓會長是皮爾斯的“翻譯”。 許多20世紀50年代初的歷史資料證實兩人經常一起現身,多數時候發生在首爾。 雖然韓會長曾經把皮爾斯的講道翻譯成韓文給會眾,但是他自己也會以牧師的身份在全世界最大的長老教會講道,也是數不清的人道救援行動的設計、組織者,為世界展望會打下了基礎。

在美國也有韓會長事奉的蛛絲馬跡。 在1954年11月某個寒冷的晚上,在芝加哥音樂廳,在韓會長下離開舞台後,皮爾斯不諱言地表揚他的同工對福音和人道主義熱忱。 他說,韓會長巧妙地將米和福音分享給“為戰爭所疲憊”的韓國人民。 此時此刻,駭人聽聞的冷戰降臨,美國與蘇聯各擁核武,可能彼此同歸於盡。皮爾斯的信息給了亞洲希望,部分也是韓會長在朝鮮半島的功勞。 皮爾斯稱他為“人子”,被聖靈充滿,贏得了許多靈魂。 但是皮爾斯不全把希望放在韓會長—甚至是神上。 他稱讚了首爾上空的美國轟炸機,也保證要盡己所能。 “我不指望死在病床上, 我只期望死在共產黨人手中。”

聚會結束前,皮爾斯以推銷員的口吻呼召會眾來到台前:

“我祈求今晚我們當中有人能回應呼召,把心獻給神,讓聖靈來充滿,破碎自己…. 這個月有600個孩子等待被領養。 我們有他們的照片。如果你可以在信封上寫‘我願意領養一個孩子’,與上帝的立約,在之後的一年裡每月奉獻十塊錢,十天內就有人會在上面填上他們的名字。”

接待員訓練有素地把認獻卡收回來,之後把人群排開,又再領新的一群人到台前。 之後皮爾斯又重複剛剛所說的。

在芝加哥籌募到的錢都進入了一個名為世界展望會的全新團體。 如同葛理翰和日益茁壯的福音機構,譬如1950年代青年歸主協會(Youth for Christ)和《今日基督教》雜誌,世界展望會醞釀了一股屬靈復興和反對共產主義的力量。 不同的是,世界展望會強調人道主義救濟。 但是人道救援也吸引了許多美國的基督徒,隨後將世界展望會推向高峰。 展望會援助的孩子從1954年的240位增加到1990年的100萬個,再到2015年的350萬個。

如今,世界展望會接受美國政府數百萬美元捐款和個人小額捐款,是美國接受 私人捐款中排名第19的慈善機構。 其美國分會的年收入超過10億美元:世界宣明會全球母會的總收入為 27.5 億美元。

只是65年前在音樂廳兩位弟兄催生世界展望會的這一提法已逐漸在歷史中流逝。 當皮爾斯成為傳奇人物、廣交各國總統為朋友、成為公認的展望會創始人時,韓會長正黯然退下,從美國人的記憶中消失了。

美國版敘事

皮爾斯和其他許多受經濟大蕭條摧殘的美國人在20世紀30年代搬到了南加州。 他信主後生命改變,在克服了動盪的童年和觸礁的婚姻之後,皮爾斯火熱地以過來人的經歷傳道。 他的魅力使他扶搖直上,席捲了美國南方陽光地帶的南加州浸信會、拿撒勒人會(Nazarenes,或譯宣聖會——譯者註)、基督教宣道會(Christian and Missionary Alliance)。 皮爾斯在幾間教堂擔任青年團契核心同工和副牧師後,遂成為青年歸主協會的傳道人。

皮爾斯在20世紀40年代末首次跨國到中國佈道,助長了他的反共產主義信念。 在一次巡迴佈道成功獲得17852位“決志信主”的亮眼成績後,他同時也目睹了共產黨軍隊對醫院、學校和宣教機構的破壞。 美國宣教士新結識的中國牧師們被殺害。 有時離前線只有幾英里遠的皮爾斯,差點沒在毛澤東拿下整個中國之前逃出。 共產主義的幽靈變成了陰森的景象。

中國淪陷之後,皮爾斯把目光轉向韓國。 而一次1950年初的訪問加深了他的警覺感。 俄國軍隊就駐紮於北緯38度線上,而就在皮爾斯返回美國之後幾周,北朝鮮便南侵。 觸發韓戰的這次進攻迅速席捲了首爾,迫使韓國人退守至南方海岸。 直至1950年9月,共產黨人佔據了朝鮮半島9的0%以上。

麥克阿瑟十一月大膽進攻仁川,才奪回了首爾。 事實上,美國和聯合國部隊一直向北進攻到中朝邊界的鴨綠江。 然後,局勢再次逆轉。 中共軍隊的突然參戰扭轉了戰局的進展,根據皮爾斯的描述,使得首爾成為一座“血跡斑斑、被打爛的城市”。 戰爭繼續著,往復拉鋸,直到1953年根據停戰協定在三年前開始敵對行動的同一條戰線上劃定了非軍事區。

如同在中國ㄧ樣,皮爾斯在韓國事工成為針對共產主義威脅的生存性回應。 那數年的戰爭時期,他服事的步履不曾停歇。 在戰爭初期,他從美國的基地焦慮無助地關注著局勢,也開始為這冷戰前線的最初熱點之一募款。 在1950年印第安那州維諾納湖(Winona Lake)的一次聚會中,皮爾斯以一段段基督徒殉道的故事來呼籲聽眾慷慨奉獻。 隨皮爾斯之後發言的葛理翰牧師對會眾說:“我本來打算買一輛雪佛蘭的敞篷跑車,但我現在要把錢捐給鮑伯·皮爾森,來援助韓國人民。”

在屬靈方面,皮爾斯傳福音的攻勢也持續進行。 他光是在戰爭期間就接觸了25000名韓國平民、韓國士兵和美國士兵,呼籲他們“從拜偶像和不信的黑暗中轉回至福音榮耀的光中”。 時任韓國總統李承晚是一位基督徒,他盛讚皮爾斯的成就。 皮爾斯在一份代禱信轉述李承晚說:“青年歸主協會這一類的傳道方式能遏止無神論正在遠東氾濫的浪潮”。

如果皮爾斯這種浪跡天涯式的復興並非超乎尋常,那他對苦難的回應則是。 雖然福音派長期以來在世界各地建醫院和學校,但是在1920年代基要主義與現代主義之爭,至少從言辭上使福音派避開含有社會福音意味的事工。 皮爾斯目睹中韓人民的苦難和貧窮致使他在神學和言辭上再次投身於人道救援活動。

皮爾斯的人道主義精神因個人遭遇被喚醒,而後者則成為世界宣明會的創立神話。 他在中國認識了一位叫白玉(White Jade)的女孩,她信主之後被父親毒打並斷絕了父女關係。 白玉實際上成了孤兒,無家可歸。 當地的宣教機構已經無法收容更多孤兒。 所以皮爾斯把身上僅有的五塊錢現金都給了這家機構和白玉,並承諾會按月奉獻支持。

這次經歷打動了皮爾斯和同行的人,讓他在自己的《聖經》封底寫下:“求主使那讓神心痛的事情也讓我感同身受”。 這成為世界宣明會的宗旨,並催生了兒童認養計劃。 在美國的基督徒可以每月捐出十塊美金認養在韓國的孤兒,在衣食教育以及信仰教育上提供援助。 1954年至1956年間,皮爾斯口中所稱的“我的孤兒院”所募集到的善款從57000美元躍升至450000多美元。 到20世紀60年代末,世界展望會在人道主義救援界可以堪稱為翹楚,甚至為無宗教信仰的美國人所知。 正如歷史學家大衛·金(David King)所表明的:“世界展望會調和了基督教宣教事工中傳福音與社會責任無法相容的局面”。 皮爾斯似乎就是開啟這股運動的自然之力。

這是世界展望會的官方歷史。 但從韓國版本的故事卻截然不同,與美國版志得意滿的敘事截然不同,倒是韓國基督徒反過來影響著美國人。

韓國版敘事

韓和皮爾斯的發跡截然不同。 韓在1902年出生於儒教家庭,生長於平壤以北25英里的一個貧困農村。 復興的浪潮在韓出生前後的幾年間席捲了附近的村落,使他的家人以及鄰居都信主成為基督徒。 很難想像在成為無神論的北韓首都以前,平壤曾經是亞洲基督徒屬靈的首都。

韓本人是個非常出色的年輕人。 教會領袖們回憶到,他親切的性格、過人的智慧、勤奮的工作態度和活潑的生命,讓他的潛力很快被發掘。 各地的捐款資助他到普林斯頓神學院學習,在著名的神學家J·格雷舍姆·梅辰(J. Gresham Machen)的門下學習。 梅辰的智慧和神學令他神往,但他對其好鬥的基要主義不以為然,韓在兩方的神學立場之間走出一條溫和、尋求合一的保守路線。

這樣的特質,使得韓起初在中朝邊境上的大城市新義州牧會的時候游刃有餘。 如果皮爾斯的社會承擔是基於養尊處優的美國人目睹境外貧窮帶來的震撼,那麼韓的念頭則是來自於長期牧養受苦的羊群。 儘管時勢艱難,會眾深受各種社會問題困擾,他在遙遠的朝鮮北方十三年的服事依然結實累累。 日本不斷高漲的帝國主義傾向擴張箝制了教會的活動。 他的教會面臨各種財務困境,人民幾乎沒有什麼政治自由。 日本當局曾一度對韓施以酷刑,逼迫他去神社參拜,這讓他一生後悔。 即便在種種困境中,韓卻依然監管教會建堂、一間孤兒院和一間養老院。 韓躋身為宗教和公共事務發聲的關鍵人物。

當二戰結束,日本向盟軍投降時,韓的崛起顯得更為明確。 韓被日本總督任命,監督光復期間的社會治安。 他成立了新義州自治協會,組織青年男子維持治安。 但是推翻日本殖民統治的喜悅很快就被絕望掏空。 美國在朝鮮北方的統治卻沒有如他所預料的那樣實現。 相反,南北方以北緯38度線劃界,新義州則在蘇聯的監督之下。 共產黨立即鎮採取壓行動,對數百萬人施以強徵土地、酷刑和大規模處決。 當對他的逮捕令發出時,韓偽裝成街頭難民, 成功越過邊境進入南韓。在1945年底,南韓仍然百廢待舉。

韓的領導力在首爾得到完全的發展。 由於北韓難民的大量湧入,首爾的狀況如新義州一樣糟糕。 走在乞丐、遊民和娼妓之間,韓深感絕望。 “我控制不住我的心,”他在一篇名為《一無所有之人的福音》 的講道中悲痛地說道。 “我抬不起頭,所以我養成了低頭走路的習慣。” 他立刻搭建起帳篷,安排難民加入合作社,分配工作職責,並建立學校。 他於1945年12月第一次為27位難民在永樂(Young Nak)長老教會舉行崇拜。因為該主要會友多半是受安置的北韓人,該教會被稱為“難民的教會”。 在半年內,教會據稱已有1000名會友。 在之後的兩年成長到4300人。

四年裡,這些難民都在帳篷下聚會。 然後,通過韓在美國的人脈,永樂教會募集到了2萬美元的奉獻,用於徒手建造一座巨大哥德式建築的材料費用。 與此同時,韓的人道主義工作不曾間斷。 1947年,他啟動了六項新工程,包括幾間孤兒院、一個寡婦之家、更多的學校和一間葬儀社。 1948年,他爭取讓北韓難民享有投票權。 “必須把幫助貧困弱勢者放在首位,” 韓說。

1950年6月25日,悲劇再次降臨。 在永樂教會會堂落成幾週後,北韓入侵了。 隨著交戰雙方犯下暴行,貧困弱勢者與日俱增。 一名教會領袖在永樂教會的大門被處死,罪名是拒絕入侵部隊進駐,把教堂用作軍械庫。 曾有報導流傳漢江有3,000名牧師在共軍脅迫下被迫投江。 幾個月內,整個半島幾乎被夷為平地。

韓的人道主義工作在戰亂中快速發展。 戰爭開始的隔天,他便成立了韓國基督教全國救助協會。 他還領導了基督教聯盟戰時非常時期委員會。 他與麥克阿瑟將軍協調,從美國陸軍調撥帳篷,分發給難民營使用。 1951年3月,韓擔任南韓在聯合國的代表,突顯了他作為一名完美幕後工作者,促成了高層人道主義工作。 韓天生擁有行政的手腕,同時負責著數十個韓國機構。

身旁試圖了解韓的行政恩賜的同工說,他謙遜低調的魅力“鼓舞激勵”著同工跟隨他。 也有人稱韓精通協調,能以溫柔的勸說達到共識。 他效率極高,不曾懈怠地工作,以維持最佳成果。 一位旁觀者打趣說,韓的思考像是理性的商人,“儘管他只叫自己是上帝的老僕人。”

面向西方世界

對於鮑勃·皮爾斯對韓國基督徒的“救援”,以及西方世界對他與韓——“一位外國的翻譯”——之間關係的描述,當(基於東方)面向西方世界時,所看到十足迥異。 在皮爾斯踏足韓國之前,創立世界展望會的基礎已經鋪好了。 作為一位精通英語的牧師,韓已經在國際間建立人脈協助安排救助工作。

雖然美國的福音派從來沒有這樣描述,但是準確地說,皮爾斯和韓兩人的關係是相知相惜的。 在1950年代初期,邀請皮爾森到永樂教會講道是韓在ㄧ位美國宣教士的建議下促成的。 韓很快意識到,皮爾斯可以為他的人道主義計畫做出貢獻,便在他抵達首爾的當晚接待了他。 皮爾斯寫道,他曾經對1500名會眾講道,當時“人群簇擁,萬頭鑽動”,韓立即邀請皮爾斯在首爾的大型露天奮興大會分享,讓這段新建立的友誼更緊密。

當幾周後戰爭爆發時,韓依然向皮爾斯隨時通報情勢。 1950年底,他們再次在韓國釜山會面,並共同舉行了一系列的牧者聚會。 皮爾斯是最高潮那場聚會的講員,他還自掏腰包辦了這場聚會。 正如美國人不斷想表達的,韓理所當然要為皮爾斯進行口譯,但他和皮爾斯之間並非從屬關係。 韓籌辦了整個一系列活動。

這次的安排變成兩位人道主義者的合作模式。 皮爾斯帶頭籌款和宣傳,而韓則負責監督世界展望會的幼童事工。 其中大部分的事工甚至在皮爾斯參與之前就已經運作了。 在韓的影響下,雙方的合作關係越來越常以社會賑災的形式出現,之後便成為世界展望會在世界活動的核心價值。

皮爾斯加入的是韓早先建立好的人道救援的人脈網路。 在世界展望會之前有永樂教會;在永樂教會之前有新義州(教會);在新義州之前,則是平壤郊外的一個基督教家庭。 世界展望會的身世是深源於韓國的。

只是隨著歲月流逝,韓在世界展望會誕生的故事中的樣貌逐漸模糊。 根據作家理查德·格曼(Richard Gehman)在1960年的描述中,在首爾機場迎接皮爾斯的韓國代表團時,簡短地提到了韓。 文字中讚揚了西方慈善團體所做的孤兒院事工。 1972年的悼詞形容韓為虔誠的聖徒和“溫柔、敬責的牧師”,他為難民建造了數間孤兒院和學校,但其中沒有提及世界展望會直接來自韓在韓戰前後的事工。 1983年,葛福臨再提這句老話:“優秀的口譯員韓博士”將皮爾斯的信息翻譯成“人們聽得懂的韓語”。

皮爾斯的女兒瑪麗莉·皮爾斯·鄧克(Marilee Pierce Dunker) 寫的傳記 《異象的人》(Man of Vision)認同皮爾斯“參與到永樂長老教會贊助的大比大(Tabitha)寡婦之家”,但儘管如此,還是說,“在每一點滴背後,都是一個人的憐憫、能力和異象;事實上,對大多數人而言,世界展望會就是鮑勃皮爾斯。”

儘管韓不間斷參與國際世界展望會和其韓國分會,但他的功勞被西方福音派關於社會行動的勝利主義式敘事所淹沒。

皮爾斯本人並不是有意掩蓋韓的貢獻。 世界展望會最早的文獻描述了韓,甚至向他熱烈致敬。 在他的第一本回憶錄《不為人知的韓國故事》中,皮爾斯盛讚韓為人民服務的勇氣、敬虔和心力。 “走出過去的混亂,”皮爾斯寫道,“這位神人為他的人民開創了未來。” 在接受《今日基督教》的採訪時,鄧克說,她的父親“將是第一個說,‘我有異象,但做成的不是我。’ 我號召大家捐款, 我居中協調。 是一線的同工做成。”

韓似乎也不埋怨皮爾斯成為寵兒。 事實上,韓從首爾飛往洛杉磯,在1978年這位同事(即皮爾斯——譯者註)的追思禮拜上講道,說:“韓國人民永不會忘記他,因為他是韓戰期間來自海外最知名的傳道人和社會工作者。 … 為著他讚美神。” 但韓口中的“來自海外”一詞也證明皮爾斯從來就不是唯一的創始人。 韓國人一直把世界展望會視為皮爾斯和韓合作創立的。 前世界展望會韓國分會朴會長說,皮爾斯“是一個照劇本演出的表演大師。 但90%是韓國人成就的。 世界展望會雖然算在美國誕生,但事實上是一位飽經風霜的北韓牧師在首爾的貧民窟創建了它。

在一個名為“單一故事的危險性”的TED演講中,尼日利亞小說家奇瑪曼達·阿迪奇(Chimamanda Adichie) 描述了 佔主導地位的敘事可能加深刻板印象並最終剝奪其他演員的影響。 可以理解的是,許多美國基督徒渴望體現自己國家英雄的虔誠和進步時,便會這樣做。 結果導致了單一明確的故事,強調強大仁慈的美國和貧困絕望的韓國。 可以肯定的是,美國的資金和技術專業幫助韓國走出了災難的低谷。 皮爾斯的功勞不可磨滅。 但故事的另一面是,韓國的基督教欣欣向榮,比美國人更有活力、反過來教導美國人熱切禱告、社會救濟和發展事工的價值。 有時,口譯員不僅僅是一名口譯員。

如今,像韓和皮爾斯之間的跨國合作,正成倍成長,讓信仰在這迷茫的新時代開枝散葉。 目前,世界上三分之二以上的 基督徒居住在北美和歐洲以外地區。 人口統計學家預測,美國將在2040年代成為少數族裔佔多數的國家。

許多美國機構,從國際希望會(Compassion International)到校園團契(InterVarsity),到全國福音派協會(National Association of Evangelicals),都在期待新的現實,激勵基督徒到世界各地成為領袖。 但是也必須認識到,有色人種塑造信仰的機構不僅僅是現在和未來的現實。 這些都是持續發生的。 該是宣教和人道救援組織回頭尋找自己歷史上的韓景職的時候了。 誰是建立起跨國的基督宣教機構,但是卻在歷史的記憶中被遺忘的男男女女?

對於世界展望會來說,2018年埃德加·桑多瓦爾(Edgar Sandoval)受命為其首位非白人美國執行長,而且在20世紀70年代就已將其管理國際化。半個世紀以來,它一直以多元化的候選人為特色——這應是自然而然的進程。 將韓納入它的創始敘事更符合世界展望會原本的初衷:建立一個深遠國際化、多種族的慈善機構。

有證據表明,這樣的敘事正在轉變。 在寫完父親的傳記40年後,鄧克說她正在寫下一本書。 書中將介紹韓的故事,以及其他教會和個人的故事,是他們為世界展望會成為當今有全球影響力的組織奠定了基礎。

大衛·斯沃茨(David R. Swartz)是阿斯伯里大學的歷史學副教授。 他是《 面對西方:世界基督教時代的美國福音派 》(牛津大學出版社,2020年4月)的作者。

翻譯:王寧楊

責任編輯:吳京寧