去年,為了宣傳我寫的兩本新書,我上了好幾個基督教播客節目。大部分訪談內容都大同小異,但其中一場結束時的一段對話,讓我們雙方都頗感意外。

主持人問我,我是否曾在一些重大的神學問題上改變過想法。我理解他想問的是:如果能對年輕時的自己說一句話,我會說什麼?我脫口而出的回答是:「你不需要成為激進派,才能做一個基督徒。」

話一出口,我自己也愣了一下,我得問問自己究竟是什麼意思。

我想我並不是在否定年輕人那種熱切的活力、真誠的衝勁與單純的理想,也不是在否定那種由此而生的屬靈更新運動,或教會長老的先知式批判。我心裡想著的「激進」(radical),是一種更具體的現象——我想,許多與我年紀相仿的美國基督徒都很熟悉。

在我們唸高中或大學的時候,「為耶穌成為激進派」被視為每個認真的基督徒的目標。這種訊息來自青年牧師、來自像普拉特 (David Platt) 所著的《激進的信仰》等類型書籍及眾多延伸作品,還有來自基督教流行音樂中那些充滿熱忱的歌詞。

據我回想,這個「為耶穌而激進」的概念大致有四個核心要素:

首先,它主張耶穌的教導是福音的核心。若你想知道「成為基督徒的真正意義」,不要去看舊約,也不要看使徒的書信,而要看《馬太》、《馬可》、《路加》和《約翰》這四本福音書——特別是那些以紅色墨水呈現耶穌說的話的聖經。

其次,「激進的福音」宣稱,耶穌的教導並不是你在教會裡聽到的那一套。事實上,耶穌對「教會」這個制度本身並沒有太大興趣——除非教會真的是個「一群決心實踐祂教導的人聚集起來、彼此扶持」的地方。如果你從小在教會長大,很可能感到耶穌的教導已被教會淡化、削弱,甚至被磨平了棱角,好讓祂的真理不至於「刺傷人」。

第三,耶穌那「激進的教導」,必然與「美國式生活方式」格格不入;或至少,它與個人主義、消費主義、世俗主義、民族主義與軍國主義等觀念相衝突,而這可能包括否定美國社會中被視為「標準人生」的種種要素:婚姻、孩子、體面的工作、房貸、安全的社區、良好的教育、有銀行存款、帶薪假期——種種這些象徵幸福的美國夢。要「為耶穌而激進」,意味著要為祂的緣故捨棄這一切。你可以跟隨耶穌,或走上美國夢式的人生道路,但不能兩者兼得。

最後,那與美國夢相對的「激進生活」模式,就是教會歷史中那些聖徒、修士、宣教士與殉道者的生命樣式:聖方濟賣掉他所有財產、桃樂西·戴 (Dorothy Day) 創立「天主教工人運動」、馬丁路德·金恩走上和平對抗種族主義之路、潘霍華在納粹集中營被處決。

而當代最具代表性的人物,則是謝恩 (Shane Claiborne)。他在2006年出版的《難以抗拒的革命》一書中,記錄了他如何在費城一個貧困社區建立起一個「有意識的基督徒社群」。謝恩曾在加爾各答與德蕾莎修女同工,也曾在美國轟炸巴格達期間,與一個致力於促進和平的團隊駐守當地。這才是真正跟隨耶穌的樣子——許多年輕的「準激進派」基督徒如此斷定 (無論謝恩本人是否真想傳遞這樣的訊息)。但這訊息聲聲呼喚著:普通的基督徒們,該清醒了!

像我這樣年輕、容易受影響、早熟的基督徒,當時對這樣的信息深信不疑。我學到這門課:這世上有兩種基督徒,一種是口頭上宣稱自己是基督徒的人,另一種則是以生命真正活出信仰的人。

我渴望成為第二種基督徒。

我渴望成為一個貧窮的和平主義者,成為「有意識的生活」的基督徒社群一份子。我深信這是對四本福音書中的訊息最直接、最單純的理解——我絕不想只是個「聽道而不行道」的基督徒 (雅1:22-25),如耶穌在《登山寶訓》結尾所警告的:「不是每一個對我說『主啊,主啊』的人,都能進天國;只有遵行我天父旨意的人,才能進去。」(太7:21,新漢語譯本)

於是,我把暑假花在海外的宣教工作上;我在遊民收容所實習;我不斷尋找奉獻、犧牲與受苦的機會。結婚之後 (這在我看來,已是對「世界與肉體」的妥協了!),我和妻子住在亞特蘭大郊區一間又舊又醜的單房公寓裡。有一天,我們開車經過一個較富裕的社區,妻子隨口問道:等我們有孩子、有正式工作時,會買什麼樣的房子呢?糟了,我心想。然後我以一種莊嚴而屬靈的口氣回答:我這輩子就算一直住在現在這間公寓裡,也會很快樂。

我隨即被告知,只要我樂意自己一人住在那裡,我想住多久都可以。

我真希望我能說那一刻讓我徹底清醒,但事實上,我那種過分嚴肅的敬虔花了很長時間才消氣。如今我在一所基督教大學任教,是四個孩子的父親,有房貸、有薪水,還有——是的——帶薪假期。當我在學生身上看到類似的熱忱時,常會心一笑。這種心志有許多美好的部分,充滿真誠,完全值得尊重與鼓勵;有些部分則是成長歷程的一個階段,只是這個階段必須親身經歷,無法繞過,只能親自從中走過。

然而,「激進」這種吸引力本身確實值得我們深思。為什麼這條激進之路,對我以及許多其他人如此有吸引力?為什麼有些出於善意、卻走偏了的類似運動,有時會出問題?

其實,這種吸引力的核心並不難理解:出身中產或較富裕家庭的青少年,渴望追求一些超越父母那種「安逸的家庭生活」的目標。畢竟,難道耶穌道成肉身、死在十字架上,只是為了讓富裕的「郊區基督徒」擁有游泳池和精緻的食物?恐怕不是這樣。祂的呼召,肯定不止於此。

追求「激進」的衝動,也契合了美國宗教文化中那種溫和的陰謀思維:耶穌傳講和平,君士坦丁卻為刀劍施洗;保羅宣揚殉道,奧古斯丁卻為戰爭辯護;彼得分財給貧窮者,教宗卻沉醉於金碧輝煌的榮耀中。

在這樣的觀點裡,教會是個腐敗的、或充其量只是「人所造的」機構,不值得信任。如果耶穌最初的教導已被「體制化的宗教/制度性宗教」拒絕或扭曲,那麼我們就必須離開地方教會,單單轉向耶穌——或更準確地說,轉向你在福音書中「親自遇見的」那位耶穌。

這樣的直覺,確實有無可否認的正確之處。

耶穌的教導確實難以聽從,也難以實踐。教會裡確實充滿軟弱的罪人,他們徹底失敗、無法活出基督的道路。正如神學家希利 (Nicholas Healy) 所說,基督徒確實是「不令人滿意的人」。上帝在福音中所賜的救恩,確實與地上的財富、祝福或幸福無關。而且,美國式的生活方式中,的確有許多與耶穌的生命樣式及教導背道而馳的特質。

就這個意義而言,「激進的」信息是正確的:任何時代,只要教會妥協信仰、追隨其他神——無論是財富之神、戰爭之神,或任何世俗偶像——那麼呼籲人們回到耶穌面前的信息,不僅恰當,而且刻不容緩。「所以,應當回想你是從哪裡墜落的,並要悔改,行起初所行的事。」(啟2:5)

然而在實際上,激進的信息往往也可能導向一個令人沮喪 (即使人們未必會承認) 的結論:世上幾乎沒有人是「真正的基督徒」;幾乎沒有哪個基督徒群體是「真正的教會」。坐在長椅上的會眾、站在講台上的牧者,全都對信仰不夠認真、不夠委身。(老實說,會得到這種結論,通常帶著比較心態:他們之所以不夠認真,是和我——那個坐在旁邊審視他們的激進派——相比之下顯得不夠。)

但與其接受這種令人沮喪的推論,我想提出另一種看法:沒錯,「激進派」確實是真正忠心的基督徒;但他們所走的路,並不是基督徒生活的唯一道路。事實上,這條路對歷世歷代多數基督徒而言,都太不尋常了,因此,我建議我們乾脆把「激進」這個詞,從基督教詞彙中刪除。

事實上,我說的也不是什麼新觀點。幾個世紀以來,基督徒之間並不會彼此勉勵「要成為激進派基督徒」。這個詞彙的使用,特別是作為一種贊許的術語,僅在過去50年裡才急速興起。許多基督徒可能不知道,「激進」一詞的來源之一,其實出自極左與反動政治思潮,雖然自1970年代以來,它的用法逐漸進入主流,甚至成為中間派詞彙的一部分。

而在美國教會的脈絡中,我猜測人們可以追溯這個詞彙是透過像約德 (John Howard Yoder) 和侯活士 (Stanley Hauerwas) 等神學家在20世紀末期政治左翼和重洗派 (Anabaptism) 的語境及影響中而來。

但無論這個詞的歷史源流如何,我認為我們應該拋棄它,理由有兩個。

首先是,我們其實已太隨意、太氾濫地使用「激進」一詞,以至於讓它幾乎失去了意義。在這種隨意用法中,任何事都可以是「激進的」,只要你「真心」去做就行。但如果連精心設置的查經班茶點、聆聽巴赫的音樂、投票給某個候選人、或購買某位基督徒藝術家的畫作,都能被稱為「激進/極度認真」的信心行為——那這個詞已形同虛設。因為突然之間,「激進」這個詞的概念回到了我們年輕時拼命想逃離的那種美國夢式的中產生活。

和多數基督徒一樣,我也認識一些真正「激進」地跟隨耶穌的門徒。例如,我有一位多年老友,在美國某大城市中服事街友、努力改善他們的處境已有20年之久。如果我們將「激進」這個詞僅限於形容像他這樣的人,我絕不會反對。但若不是如此,我寧可我們完全捨棄這個詞。

第二個理由是:絕大多數的基督徒,既不像那位朋友那樣是個真正的激進者,也不像我剛才批評的那類自以爲激進的人。事實是,幾乎在任何時代、任何地方,多數基督徒都只是「普通人」。

他們既不起眼,也不完美。他們過著普通的日子。他們不會自稱聖徒或英雄。若能每週主日參加教會,在餐前與睡前禱告,就算是一種成功了。他們相信上帝,承認自己的罪,並仰望耶穌的恩典。老實說,這大概就是他們信仰生活的全貌了。

他們不是那位憂愁地離開耶穌的少年官 (太19:22),也不是替耶穌背十字架的古利奈人西門 (可15:21)。他們更像另一個西門——被稱為彼得的那位——那拒絕背十字架、甚至三次否認認識耶穌的人。他們是多馬,是非得親眼看見復活的主才肯相信的人。他們是《馬可福音》第九章中那位無名的父親,向耶穌呼喊:「我信!但我信不足,求主幫助!」

用保羅的話來說,他們過著「安穩平靜的生活」,若能在各方面「敬虔、莊重」就算有福了 (提前2:2)。他們常失敗、跌倒、半途而廢,只是那種在信仰路上跌撞前行的平凡人。他們不是我形容為「屬靈海豹突擊隊」的隊員,而是所有呼求主名,並如祂所應許的——得救的人 (羅10:13;約珥書2:32)。

如果每個基督徒都是真正的「激進派」,或許基督信仰會更令人欽佩、印象深刻。但那樣的信仰將成為屬於英雄的宗教,而非罪人的福音。它對孤寂無助者將不再是好消息,也不再是普世的福音 (約壹2:2),而只是少數人能接受的訊息。那樣的信仰,在「量」與「質」上會變得更貧乏。

年輕時的我,滿腔熱血地想活得「像耶穌一樣激進」。這種渴望本身是美好且正確的。但我當時忽略了罪在這世上的重量,以及隨之而來的死亡、苦難、災厄、悲傷與痛苦;我也忽略了恩典的深度、福音的廣度,以及教會的力量。我尚未明白,上帝所賜的拯救是多麼深刻的釋放、多麼堅強的醫治、多麼寬廣的赦免——足以遮蓋我們所有人的失敗。

基督信仰並非只為那些「能激進」的基督徒預備;上帝也無法更多地幫助那些「總能自助」的人。祂藉著奇蹟,幫助那些徹底可悲、可憐、無助的人:我正是其中最無助的那ㄧ個。這,才是真正的好消息。然而,這同時也是令人不堪的醜聞——而這,正是福音的核心。

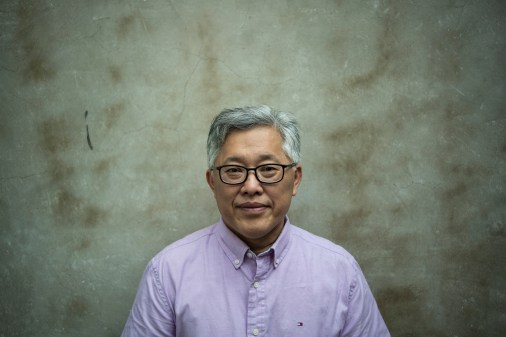

Brad East是阿比林基督教大學 (Abilene Christian University) 神學副教授,著有四本書,包括《教會:神子民的導引》 (The Church: A Guide to the People of God) 與《寫給未來聖徒的信》(Letters to a Future Saint) 。