隨著美國COVID-19疫苗的推廣從醫護人員擴大到老年人和必要員工,美國人正在衡酌若有機會的話是否要注射疫苗。

儘管來自莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)的冠狀病毒疫苗代表了一種新型疫苗——使用mRNA而不是用毒性減弱的病毒來觸發免疫反應——但圍繞它們的一些基本的道德問題源自原有的對一般疫苗注射的擔憂。

在這次的新冠病毒大流行開始之前,對疫苗的猶豫不決就被世界衛生組織列為2019年全球健康面臨的十大威脅之一。 基於對疫苗成份在道德和宗教方面的考量,有些美國基督徒拒絕注射疫苗,有的基督徒則和顧慮疫苗的安全性和副作用的少數人有同感。

迄今為止,實驗已證明COVID-19疫苗的有效率為94–95%,且副作用在幾天內就會消失。 但根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的最新調查,仍然有50%的白人福音派人士和59%的黑人新教徒表示不會接種,而大多數的美國人(佔60%人口)表示願意接種。

儘管有這種矛盾,基督徒在傳統上一直支持疫苗的接種,以表達對鄰舍的愛,並說其好處遠大於受傷害的機率。 在1700年代,清教徒傳教士科恩·馬瑟(Cotton Mather)就敦促他的會眾進行天花接種,即使那時候疫苗還未成功開發。 現今,知名的基督教醫學專家和倫理學家也在提倡疫苗。

當新一代的美國信徒再次考慮新冠疫苗是否安全和合乎道德時,許多福音派組織和專家們就已經開始發表意見。 以下的一些問題著眼於疫苗本身對個人使用是否安全以及合乎道德標準——從解決來自流產胎兒的細胞株在疫苗開發中的普遍使用開始,還有一些問題進一步探討疫苗分配的道德規範,為了本地和全球社群著想。

1.用流產胎兒的細胞製備的疫苗是否違反了贊同生命權的信念?

基督教醫學和牙科協會讚揚使用mRNA技術的莫德納和輝瑞疫苗,因為它們不包含胎兒細胞,在生產過程中也不使用胎兒細胞。

雖然這兩家公司確實在測試中使用了胎兒細胞株,以檢查潛在的副作用或可能對細胞的損害,但這是審驗疫苗的標準做法。 胎兒細胞株本身不包含胎兒組織。它們是在實驗室內從幾十年前獲得的胎兒細胞中培養成的。

為了生產當今許多種類的疫苗,製造商使用通過1960年代兩次流產獲得的胎兒細胞株,這些細胞經過培養和冷凍保存後以便長期使用。 當時,胎兒細胞被認為是承載病毒的最佳活細胞,並且已被用於開發風疹,狂犬病,甲型肝炎,水痘,帶狀皰疹和小兒麻痺症(雖然這不是美國通用的版本)。

新型疫苗的開發已漸不使用胎兒細胞株,因為科學家們發現可用動物細胞和其他非胎兒的人類細胞作為替代品來開發可行的疫苗。 附屬於支持生命權的“蘇珊·B·安東尼名單”(Susan B. Anthony List)的研究部門夏洛特·洛齊爾研究所(Charlotte Lozier Institute)製作了一張圖表,來說明獲得政府疫苗開發計劃“疾速行動計劃”(Operation Warp Speed)資助的候選疫苗廠商在開發疫苗過程中何時使用胎兒細胞。

該研究所指出像莫德納和輝瑞這樣的疫苗廠商,它們使用這些細胞進行測試以確認抗體反應,而其他的疫苗廠商則仍依靠流產的胎兒細胞來生產疫苗。

尚未批准在美國使用的阿斯利康(AstraZeneca)和強生(Johnson & Johnson)疫苗,它們仍使用舊的胎兒細胞株來開發和製造疫苗,以及用於實驗室內的測試。 上週,阿斯利康的疫苗獲得四個國家的批准。 這兩家公司都與最近成立的全球聯盟COVAX簽署了一項協議,就是將疫苗分發給中低收入國家。 它們的疫苗也更便宜,因而使某些國家更容易獲得它們。

另外兩個候選疫苗諾瓦瓦克斯(Novavax)和賽諾非(Sanofi Pasteur)仍在試驗中,但也可能會被選用。 它們在開發中不使用胎兒細胞株。 它們都是“蛋白質亞基”疫苗,它們使用病毒中的蛋白質觸發免疫反應。

但是,即使是廠商需要胎兒細胞株進行生產,許多反墮胎運動的領袖們表示,他們也不會反對注射疫苗。 天主教會表示,選擇免疫的人不會因墮胎罪而受到譴責。 美南浸信會道德與宗教自由委員會也說,接受疫苗在道德上是允許的。

三一國際大學的生物倫理與人類尊嚴中心(CBHD)建議,可以提倡用合乎道德觀產生的細胞株或其他更好的產生方法來糾正過去的錯誤。 基督教醫學和牙科協會與其他三個支持反墮胎的醫學協會一致呼籲研究人員開發合乎道德觀的COVID-19疫苗,在開發過程中的任何階段不使用墮胎胎兒的細胞。

2.接種mRNA技術的疫苗是否安全且合乎道德標準?

基督教倫理學家馬修·阿博(Matthew Arbo)、本·米契爾(C Ben Mitchell)、和安德魯·沃克(Andrew T. Walker)上個月在《公眾論壇》期刊上寫道,“由於在疾速行動計畫下快速發展的步調,相對於之前其他的疫苗,很自然地大眾會擔心COVID-19疫苗可能不會一樣地安全有效, 其他疫苗用較緩慢的進度開發。”

他們說:“儘管疫苗的開發確實很快速,但是遵循了相同的科學過程。” “事實上,由於風險很高,因此審查和監督從未像這次這樣嚴格。”

自1990年代以來,科學家一直在研究應用mRNA來進行免疫治療,直到現在才將其用於疫苗開發中。 從2002-2004年間SARS病毒爆發和2012年MERS爆發期間對冠狀病毒的了解開始,科學家們發現他們也可以使用mRNA對付引起病毒傳播的刺突蛋白。

在向世界衛生組織報告了新型冠狀病毒後不到兩週,中國研究人員對該病毒的DNA進行了排序,並向世界公開。 幾天之內,莫德納的研究人員應用過去的研究結果並確定了mRNA疫苗的序列。

輝瑞和莫德納的COVID-19疫苗使用合成的mRNA鏈,可告訴人類細胞如何複製位於新冠病毒表面的刺突蛋白,從而激活免疫反應。 這不是DNA;它是RNA。因此很容易分解,並且無法侵入人類的遺傳密碼。

美國國立衛生研究院所長也是基督徒的遺傳學家弗朗西斯·柯林斯 (Francis Collins)指出,在一般情況下,疫苗若有任何重大問題都會在頭幾個月的試驗中出現。 但到目前為止,沒有發現與其他疫苗有任何大不相同的副作用或風險。 但是,還需要經歷更長的一段時間,科學家們才知道mRNA疫苗的長期效用。

CBHD相信,儘管是破紀錄的開發進度,但疫苗廠商和美國監管機構已盡可能地把風險降低。 ERLC也表示同意,認為美國政府的優先審核對加速監管流程至關重要。

3.身為基督徒的我們有義務接種COVID-19疫苗嗎?

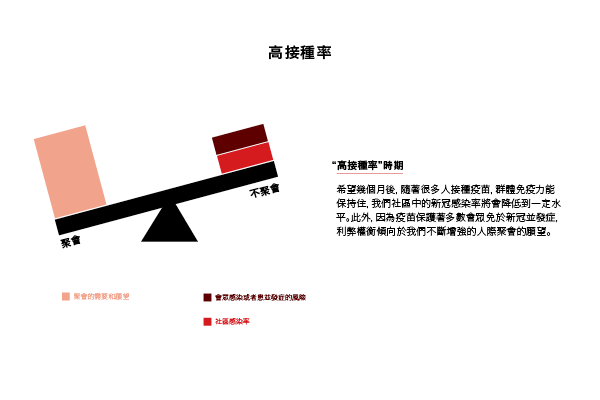

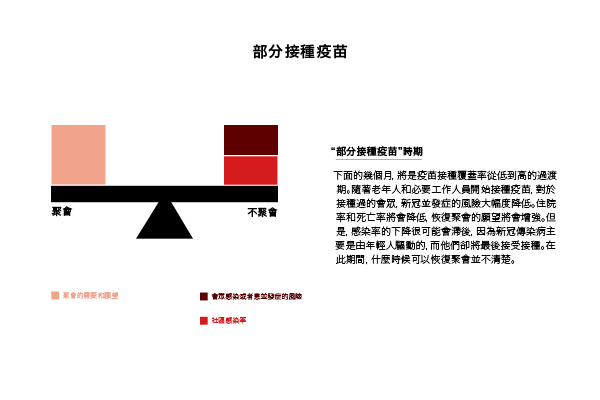

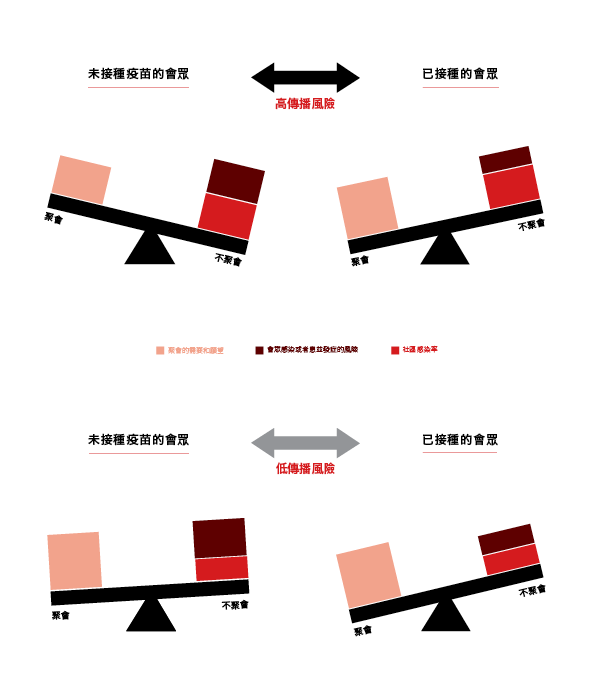

CBHD探討了這個問題,認為科學家需要更多地了解COVID-19疫苗才能充分提供答案。 該組織建議,將來的道德義務考量可類似於注射年度流感疫苗。 由於SARS-CoV-2病毒的持續傳播和死亡人數的增加,現在許多人認為注射它有道德上的迫切需要。 一些人假設群體免疫可以不需要用注射疫苗來達成,也就是若有足夠的人產生了對COVID-19的免疫能力,就保護其他尚未有免疫力的人。但若没有付上犧牲更多生命的代價,這是不可能的,柯林斯表示。

科學家不知道需要多少疫苗接種才能達到群體免疫力。 最初估計是70%,但免疫學專家安東尼·弗契(Anthony Fauci)最近將其提升到更高的數字。 對於麻疹等傳染性很強的疾病,該比例為95%,但仍可能發生小規模的傳染。

美南浸信會神學院的院長艾伯特·莫勒(Albert Mohler)建議,將注射疫苗作為個人選擇並認為僅影響他們自己本身的人,更應該為他們周圍易被感染的鄰居著想。

他寫道: “還有第三者——也就是不能接種疫苗或無法獲得疫苗的人仍可能被拒絕接種疫苗的人感染。 共同利益的總原則可以歸結為仁慈、愛心、關心他人,為服務他人將個人之急先放下。 基督徒在考慮疫苗問題時,必須權衡這一關鍵性的聖經原則,這應是他們考量的一部分。”

莫勒還說,他將會接種疫苗,並鼓勵其他基督徒也這樣做,但他反對政府或其他組織企圖強迫人們接種疫苗。

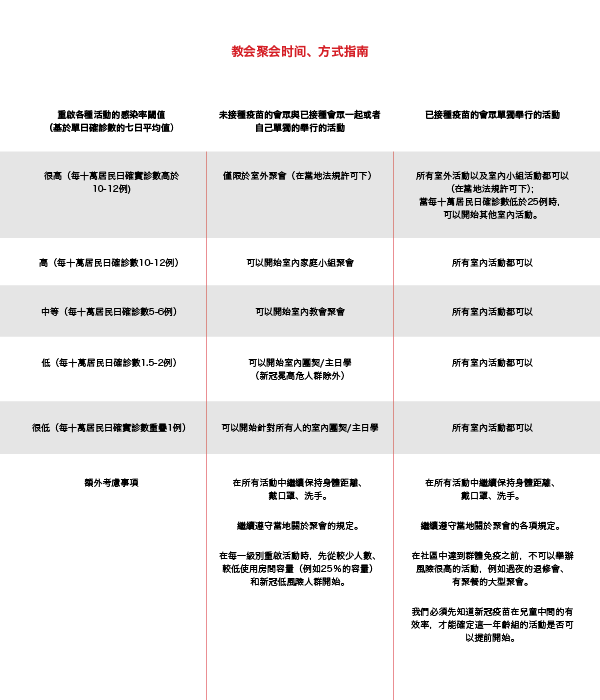

一些基督教大學,除了施行強制性的COVID-19安全預防措施,還要求學生注射流感疫苗,若可以得到COVID-19疫苗時,也可能需要注射。 雇主或其他場所(甚至包括教堂)是否會考慮要求接種疫苗的好處,這還有待觀察。

“就像各州和地方政府將疫苗接種包括在進入日托和公立學校的要求一樣,我們可能很快就會看到若要參與社區許多的活動(甚至在教堂內),需要先接種COVID疫苗的要求。”福音聯盟的喬·卡特(Joe Carter)寫道。 “關於這種政府權力的討論應基於對鄰舍的愛(馬可福音12:31)和智慧(箴言4:7 )。 要做到這一點,我們需要盡可能地尋求最正確的資訊,並倚靠上帝賦予的理性和審慎來做出判斷。”

翻譯:江山

責任編輯:吳京寧