有一位朋友打電話給我,說她沉默寡言又不交朋友的老公幾個月前瞞著她向親友借債,並把家中全部存款,一起投進一個經濟詐騙案中。雖然已經報警處理,但已退休的夫妻倆,卻陷入經濟危機。難堪的是,鬱鬱寡歡的丈夫,不僅不願多談細節,讓妻子有效補救處理,還拒絕告知教會牧者。然而上週在團契弟兄聊天聚會中,卻不時傳來这位弟兄開懷高昂的笑聲。

这位弟兄在情感上的表現,似乎符合某些男性的特點;這些特點,在少年時或許還不太明顯,但進入成年期後,就伴隨著愈來愈堅固的自我(ego),成為一種典型。

男性比女性更感羞恥?

2023年6月,當台灣新一波#MeToo指控鬧得沸沸揚揚的時候,我正翻開沃弗(Miroslav Volf)的《記憶的力量:在錯誤世界邁向盼望》。

根據我的觀察,華人社會始終隱隱執迷於期望少女保有「純潔」——最好是對性的認識與接觸,從心理到生理都是白紙一片。在這樣社會期望中成長的#MeToo受害者(包括公車上遭遇「癡漢」侵犯),不論是未婚已婚,都會倍感羞恥。或許,這是男性加害者或男性旁觀者所無法體會的。

但當我讀到沃弗對他1984年在南斯拉夫從軍時受到的凌辱,痛苦到難以忘懷或不想饒恕時,我忽然醒悟,就算不理解女性對#MeToo的感受,也不表示不存在某種因素或情境,會讓男性比女性更強烈感受到羞恥。

穆勒(Roland Müller)曾引用創世記第三章,說明人在干犯了神的律法,破壞與神的關係與失去對神的信靠之後,會落入罪咎、羞恥與恐懼之中。羞恥感,是人類共同先祖世界觀的基礎之一;而以羞恥為本的世界觀,則是東方文化的特點。如此,本文提出的羞恥感,是指人面對神以外,來自他人與文化的壓力。

以羞恥為本的東方文化

在古近東,亞捫王哈嫩曾「抓住大衛的臣僕,把他們的鬍鬚剃去一半,又割斷他們下半截的袍子,露出下體」(撒下十4;代上十九4)。令使臣深感羞恥的最大來源,是被剃掉神聖的、象徵與神立約的鬍鬚,以致大衛需將他們安置在耶利哥城,直等到鬍鬚長出來(而不是乾脆剃光),才有臉面回家。茲事體大,甚至引發兩國的戰爭。

看來在集體意識相對強烈的東方文化中,臉面對男性而言,與羞恥、榮譽息息相關。就像用食指輕輕刮自己的臉頰,說「羞羞羞」,來解釋「知恥近乎勇」(《禮記.中庸》)—以在群體中的羞恥感,迫使人自省,進而守法—羞恥與迴避羞恥,是達到制約效果的有效工具。甚至有人認為,中文有多達一百一十三個術語來表達的羞恥概念,是數千年來文化的核心。

從羞恥為本的世界觀衍發的面子文化,在人際關係中發揮重要的影響力,也成為一個人自尊與尊嚴的體現,甚至成為「軟弱的良心」(林前八)。讓人即使接受基督,也「受管於世俗小學」(加四;西二),信徒可能重視面子,高過尊重(基於真理的)界限。

面子與男性形象

在傳統的父權社會中,男性要避免羞恥(有面子),就得讓自己表現出符合文化的男性氣概,從光宗耀祖到生殖能力,從保家衛國到受鄰里尊敬(參箴三十一23)。但到二十一世紀的今天,卻逐漸出現對傳統男性氣質的顛覆與重構。歐巴、超人、戰狼、李大仁、霸道總裁 ⋯⋯從外貌到內在,男性形象逐漸多元化。相比過去單一式的硬套,形象的流動,是否也讓某些男性感到焦慮?

大衛處理使者遭受的羞恥,是順從文化,給予他們修復傳統男性形象的空間。但耶穌對待文化的態度卻不一樣,祂沒有對抗文化,卻超越文化,處處獨樹一幟——祂,創造文化。

今天教會牧養男性,除了使用聖經之外,在感情方面常常使用許多輔導或溝通技巧,但不是人人都運用得宜。以本文開頭講到的那位弟兄為例,弟兄聊天聚會或許讓他暫時放鬆,卻不見得讓他有勇氣面對羞恥,積極處理問題。同樣的,有些教會在強調男性要成為領袖的同時,卻沒有協助處理來自文化的羞恥感,以及既要成功(好符合男子做領袖的條件)又要常常花心力時間關愛妻兒的矛盾,特別是當同理、陪伴、傾聽、溫柔等,被誤認為女性特質時。

除了保持沉默或小心翼翼地迴避之外,羞恥通常還是一種「不明」或「隱藏」的情緒:它不會進入意識中,但仍然經常出現。教會要協助弟兄成長,需要讓他們了解並學習表達自己的情感,而其中最真實最痛苦的,就是羞恥。要深度處理來自文化影響的羞恥(如社會傳統和原生家庭),就需要從聖經的角度,重塑男性形象,解讀男性氣質,分辨合乎上帝心意的男性氣概。

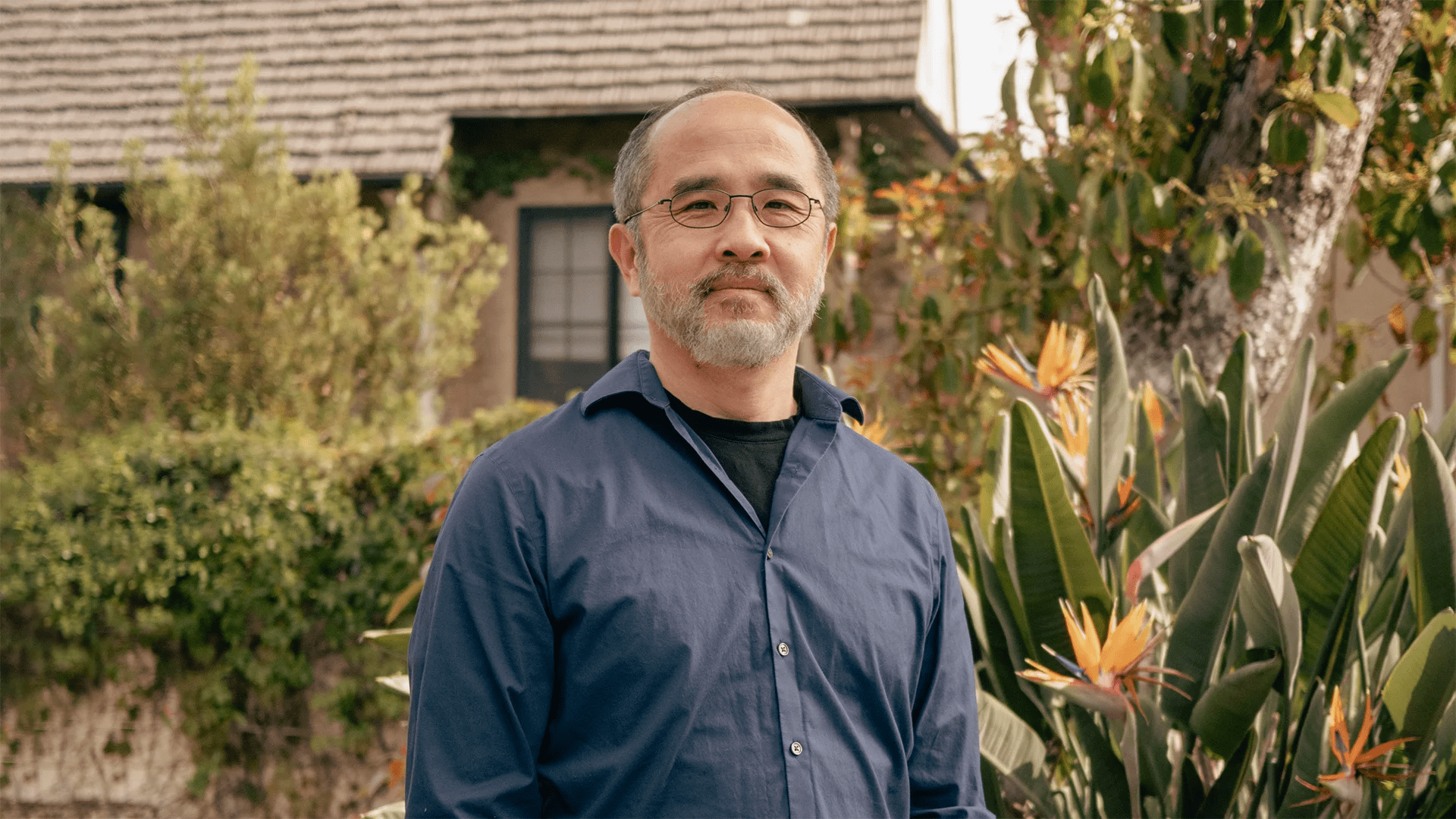

談妮是《舉目》雜誌主編,在美國南加州居住。