我所經歷過最優雅、最動人的「沉思禱告」邀請,是在一座迷人的英式宅邸旁的花園裡。沿著蜿蜒穿過花草灌木的小徑,布置著一系列互動空間,標示牌上有相關的聖經經文和禱告指引——特別設計來幫助訪客處理失去的哀傷。

在這個花園裡,我被引導坐在一條長椅上,想像一位已逝的親友正坐在身旁的空位上。我也可以坐在溪邊的小船上,回想人生中經歷過的風雨波濤。或從木柴堆裡拿起一根,把它看作自己的一個憂慮或傷口,然後藉由把木棒拋入溪流,將它交託給上帝。我甚至可以下載手機app,沿途聆聽能幫助默想的音樂。

這是我和妻子雪莉參觀的一座位於英國薩里郡的韋弗利修道院 (Waverley Abbey) 裡的「追憶花園」。這個花園由芥菜種團契 (Order of the Mustard Seed,簡稱OMS) 所創建,作為他們「24-7禱告運動」的一部分。2023年,我們在瑞士參加「新修道主義圓桌會議」後來到這裡。這個會議是由二十個不同的基督徒「有意識團體」組成的全球網絡,他們跟芥菜種團契一樣,致力於引介古老的修道原則和實踐,以豐富現代基督徒的信仰與生活,其方式包括設計用於沉思禱告的「神聖的公共空間」。

回到家後,我對我所接觸到的、以及其他正在進行的「新修道運動」的創新表現,有了新而正面的想法。這個運動首次出現在20年前的《今日基督教》雜誌封面上,以福音派領袖謝恩 (Shane Claiborne) 為領頭羊。因此,當我幾個月前聽到一位身處同一圈子的領袖隨口說出:「新修道主義運動已死」時,實在非常驚訝。

雖然許多歷史悠久的基督教「傳統修道主義」確實正在衰退,但「新修道主義」——即現代人對修道主義智慧的重新領受與實踐——卻依然活躍。更進一步地說,這個運動正在下一世代中贏得日益增長的追隨者,滿足現今比以往更為強烈的普世人類的需要。

在這個全球數位化的時代,許多基督徒重新發現作為一個「群體/愛的共同體」(community) 的重要性,在混亂的環境中,認知到節奏與規律的價值,以及對更深層靈命塑造的需要。僅在過去五年裡,疫情、種族不公義的事件,以及教會的濫權危機⋯⋯等紛亂敲響了警鐘。基督徒逐漸意識到:為了活出「身爲上帝子民」的終極理想與潛能,犧牲現代的舒適與便利性,或許是值得一試的。而要邁向前方,我們可能必須回顧過去。

有些基督徒早已敏銳地察覺到這些需要——他們自認是「新修士」(我也是其中一員),深受曠野教父們勇敢遷往荒蕪之地的舉動吸引。我們對於在一個「親密的群體」中生活,並「嚴肅地委身」於基督信仰的核心價值的想法感到好奇。我們想知道,藉由建立共同的生活公約,是否能馴服猶如脫韁野馬的近現代文化,並幫助我們更好地圍繞著福音來建構我們的人生?

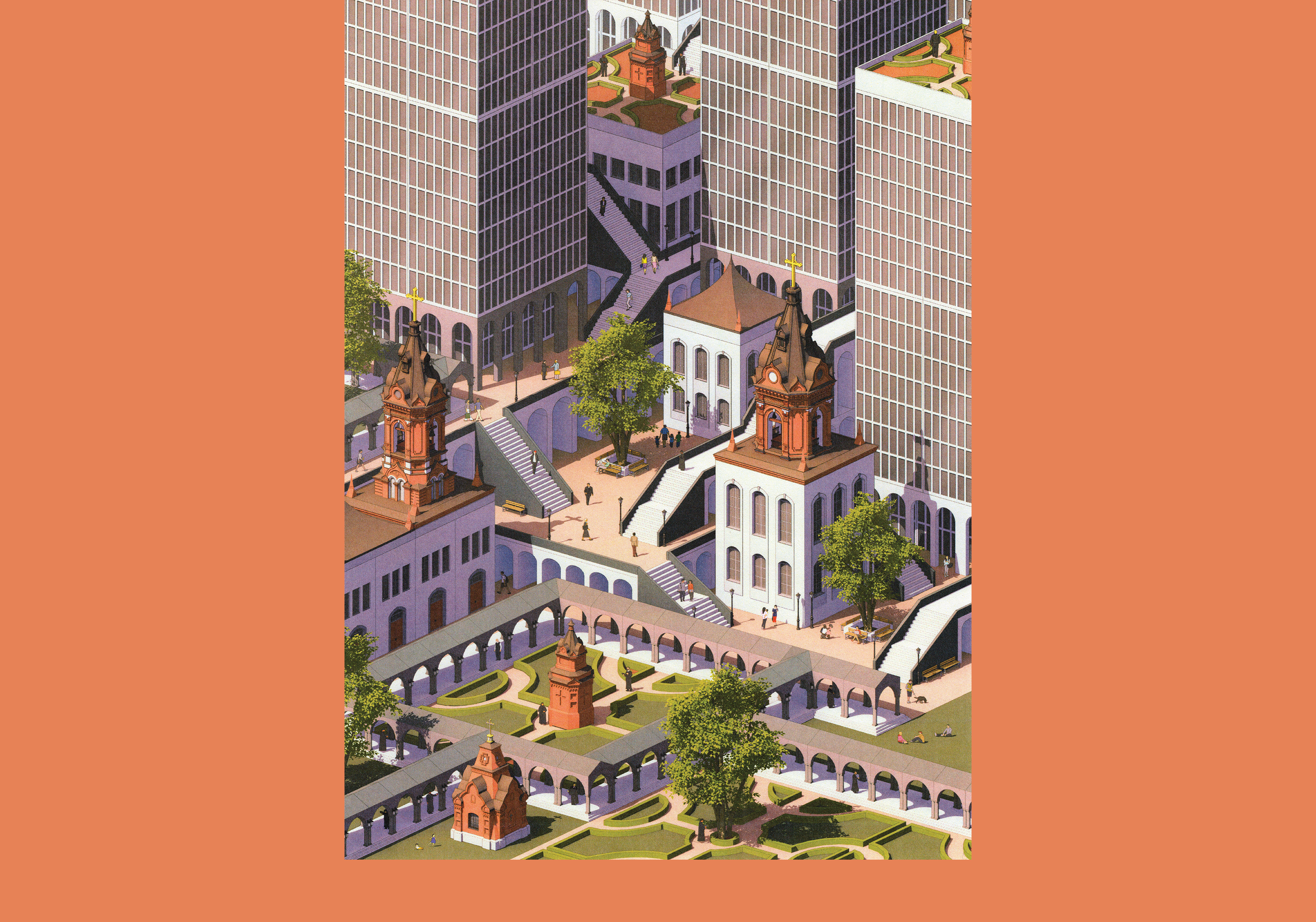

今天,這種「重新領受修道智慧」的形式,包括包括像「禱讀365 (Lectio 365) 」這樣的靈修app、沉思禱告的線上入門課程、被重新定位及使用的歐洲修道院,以及位於金融區或小巷裡的禱告空間;也出現在基督教大學校園宿舍所建立的群體生活公約,或共同生活的門訓計畫,甚至是一群基督徒學生在大型大學裡形成的小型「學院」;也透過分散在全球各地的機構 (例如芥菜種) ——以傳統修會為範本,透過數位化的入會儀式,引導潛在準成員經歷一連串的預備與立誓階段。

值得注意的是,「修道主義」這個詞其實比我們今日的用法複雜得多。幾世紀以來,教會法的學者們不斷爭論修士與托缽修士的區別、簡願 (simple vows) 與聖願 (solemn vows)、宗教生活與獻身生活等差異。

有一次,我在美國宗教學會 (AAR) 演講時,一位回應者如此簡單地評論新修道運動參與者:「他們不算修士,因為他們沒有立守貞誓」。討論就此打住。或許更貼切的說法應該是,我們屬於「獻身的生活團體」(institutes of consecrated life),但這個術語相當晦澀。因此,多數人仍使用「新修道主義」一詞,因為這個名稱對於一個渴望回溯信仰傳統並實踐「徹底的信仰生活」的操練與情懷的基督教運動而言,似乎更貼切。

對修道原則感興趣的基督徒,渴望採取一種不一樣的生活方式,幫助自己在基督裡的生命成熟。我們當中有些人發現自己需要禁食、遠離社交一段時間,或在上帝面前默想自己的罪。就像參加奧林匹克運動會的選手,或獻身守貞的童子童女一樣,修會成員進入一種「嚴格的訓練」之中,不是「豪無方向地奔跑」,而是如使徒保羅所寫的:「我是攻克己身,叫身服我,恐怕我傳福音給別人,自己反被棄絕了」(林前9:24-27)。

這種操練在傳統上的專有名詞是「苦修主義」(asceticism),但我們之中多數人談到這類操練時,會用「塑造」(formation) 來形容。作家魏克斯 (Trevin Wax) 去年寫道,靈命塑造——因著對作為全人生命之主的耶穌效忠,而徹底重整個人習慣與屬靈操練——是塑造福音派教會的第四波運動、也是最新的一波影響。

魏克斯的觀察確實切中要點,因為許多新世代的新修道主義表達方式,都強烈聚焦於靈命塑造。

例如,近期暢銷書《實踐之道:與耶穌同行,成為像祂的人,行祂所行》的作者柯默 (John Mark Comer) 指出,在新的修道主義實踐中,有一種「微型復興」正在興起,也就是基督徒們透過制定「生活規則」(rule of life) 來更有意識、更有意義地生活。

正如多數修會都受生活公約所規範,這些規則為群體內的成員界定每日的節奏與靈修操練,通常包含:清晰的屬靈願景、禱告反思的習慣、以及維持彼此守望問責、彼此關心的實際施行方法。

這些公約背後的理念是:無論自己是否意識到,我們每個人都在被某種「生活規則」所塑造。因此,我們若不想隨波逐流地被文化所設定的社會規則牽引,就要選擇一種「有意識地跟隨」的人生異象/願景,讓基督的主權覆蓋我們生活的每一個領域——甚至是最平凡的日常層面。

當然,要達成這樣的目標並不一定需要書面的規則。我曾造訪過基督教歷史上最古老的修道傳統之一:埃及的聖安東尼修道院。那裡的修會並沒有書面規則,因為他們的生活模式早已如此穩固,以致於無需記錄成文。然而,對我們這些沒有1500年積累的智慧、也沒有默認的信仰文化來指引生活的人而言,寫下一份清楚表達我們從上帝領受而來的目標和方向,確實是極有幫助的。

共同生活修道會 (Order of the Common Life,簡稱OCL) 是一個「為21世紀重新想像宗教聖職的宣教型修道團體」,其創辦人博伊德 (Jared Patrick Boyd) 認同群體生活規則的重要性,並將其總結為四種生活節奏 (體力勞動、禱告、學習與休息),以及12項委身,包括簡樸、款待之心,和服事教會。

然而,博伊德強調,這些不僅僅是靈修操練。他在訪談中對我說:「你可以ㄧ整天都在做靈修操練,但若你所努力的方向,不是朝向這樣ㄧ種特定的神學理解——關於人類靈魂的形塑以及上帝的作工——那你的屬靈操練也並不真正符合修道主義精神。」

OCL目前有五位已宣誓的成員,另有65位見習生正在過程中,並有45位候選人將於 2025 年開始。他們的目標是培訓基督徒 (分散在世界各地的實體小組,於網路上受訓),讓他們在自己日常生活的社區中成為「屬靈父母」,使他們能在教會和職場中塑造更多「為上帝的愛作見證的福音使者」。

無論是過去或現在,修道生活的一個顯著特徵是,其成員視自己為一個與世上各種群體不一樣的「另類的群體」中的一份子。而「另類」與「群體」這兩個字,對我們生活在這個破碎分裂、混亂匆忙的生活與社會中,道成肉身地實踐古老的基督信仰,至關重要的。

我們生活在一個急速變遷的世界,科技更是推動這種變化的主要因素,以致於「群體」與「另類」這兩個概念,不僅難以被人理解,更難以真正實踐。一個歷史悠久但規模不大的基督徒意識群體「瑞巴團契 (Reba Place Fellowship) 」成員詹森 (David Janzen) 說:「隨著我們越來越富裕、越來越個人主義,我們對『群體』的感知能力逐漸喪失,也不知如何找回它。」

很多時候,「靈命塑造」被過度簡化為個人在基督裡的成長,但那只是基督教敘事的一小部分。耶穌與新約作者很清楚地表明,聖靈是上帝賜給「我們」的 (徒15:8),基督徒的生命理當是群體性的 (羅 12:5)。這正是為什麼新約中保羅多數的書信是寫給教會——因為上帝的計畫一直是要預備「一個屬於祂的民族」:一個君尊的祭司體系,一個與基督一同作王直到永遠的基督身體 (彼前 2:9)。無論我們喜不喜歡,我們都存在於群體的脈絡中,群體是每一個基督徒被栽種和成長的土壤。

修道思維一向強調:「群體」既是上帝在我們生命中工作的主要媒介,也是手段與目的。無論稱之為「共享生命」、koinonia(希臘文),或「堅實的群體」,上帝的本意就是要我們進入真實的團契關係。然而,這樣美好的群體肯定不會憑空冒出來。

OCL的波以德說,太多欣賞新修道生活的人「以為只要自己身處群體裡,就會自然發生,但實際上並不會。要進入這樣的生活,需要極大刻意的安排」。他提到2012 年他與幾位來自美國葡萄園運動 (Vineyard USA Movement) 的領袖開會時,大家討論了兩個簡單的問題:(1) 葡萄園運動中是否有空間活出修道院的精神?(3) 如果有,這樣的生活方式會是什麼樣貌?

12年後,他們活出的樣貌為一種具靈恩特色的21世紀修道 (靈命塑造) 傳統復興——能在博伊德最近的著作《在限制中找到自由:想像群體生活為一種屬靈操練》一虧其貌。而雖然OCL的主要目標是訓練基督徒在自己所在的群體中執行使命,而不是首先要建立「住在一起的群體形式」,他們如今也在探索「21 世紀的都市修道院可能會是什麼樣貌?」等相關問題。

新修道主義運動說到底,不僅僅是「過著群體生活」,更是向這世界呈現「成為另一種與世界不同的群體的可能性」。耶穌說的「愛這個世界,卻不在其中迷失自我」究竟意味著什麼?與世界有所區別,但又不逃避現實,也不走向所謂的「文化性地退出世界」,又會是什麼樣的信仰生命樣式?

在今日世界裡成為「另類的群體」,無論是虛擬或面對面的,都要求我們以跨文化、多元文化或「逆著主流文化而行」的方式來定義「何謂基督徒」。這也需要我們就「如何培育共同的生活」進行對話,學習在家庭責任與群體關懷間找到平衡、探討如何尊重社交內向與外向者的需求,更會推動我們重拾久被教會忽視的操練:解決人際衝突。

這種有意識的群體生活,也伴隨著對「操練美德」的全然委身:終身的清貧、貞潔與順服誓願,正是為了抵抗這世界古老的誘惑——金錢、性與權力——並保護群體內的關係不受它們的威脅。雖然現代的新修道主義追隨者可能並未完全遵守這些誓願,但這些傳統仍是我們靈感與創新的重要來源。

對早期的本篤會修士來說,出於愛而選擇「與世界分別」意味著離開家庭,進入半隔離的修院——而由此他們得以向有需要的人施予慈惠。今天,要展現這樣的修道精神,可以是與他人共享住房或收入;對第2世紀的童女與13世紀的貝居安修女們 (Beguines) 來說,貞潔也許意味著放棄地上的婚姻保障,成為基督的新婦。而對今日「以單身為職志」的基督徒而言,則可以是因著敬畏基督、為祂的國度效力而選擇單身。

我們可能無法在我們所在的群體中與人分享所有收入,但我們可以選擇減少花費,分享給有迫切需求的人,或投入在地方社群的需求上;我們也許不會直接搬進修道院,每天唸七遍神聖職分的祈禱文,但我們可以選擇加入一個線上群組,每天一起禱告,每月分享我們自我省察的心得。

我們或許不會辭去工作、放棄薪水,但我們可以選擇兼職,或將更多時間投入教會或社區服務;我們或許不會向一位修道院長立下絕對順服的誓言,但我們可以探討教會權柄與教會結構的問題及可行性,並更深入地投入對基督身體的謙卑委身。

這一切嘗試的重點在於,我們必須學會視「對這些靈命操練原則的委身」爲「為了與上帝和他人建立充滿愛與信任的關係」所邁出的合宜步伐。

我夢想未來的「修道者」們能設計出適合21世紀基督徒群體與個人的工具與空間,將基督教的苦修主義與新修道主義運動創意地結合起來:為了回應這個時代與文化中強烈迫切的需要,進一步耕種更深層次的內在靈命工作,使我們更像基督。

經典文集《皈依的學校:新修道主義的12個標記》一書將關懷受造界、促進和平、共享經濟資源、「為種族分裂哀哭,積極追求公義的和解」⋯⋯等列為新修道生活方式的首要標記之一。儘管新約聖經對這些議題早有清楚的教導,但直到近年,這些面向才開始在屬靈操練手冊與靈命塑造課程中被重視。

對我們當中的一些人而言,委身於新修道主義看起來像在治療我們的孤獨感,或曾被家人、朋友或整個社會拒絕的感受;對另一些人來說,這意味著在上帝面前承認自己的恐懼、虛偽和仇恨 (所謂的地獄三獵犬)。同樣地,我們之中許多人需要檢視並卸下那些我們背著的隱形背包:種族主義、父權主義、生態漠視,或是階級歧視。

我們能夠開始這些工作的第一步,也是最簡單的一步,就是從禱告生活開始——這是修道者最顯著的標記之一。「禱告」是整個修道精神成長的土壤。若我們關心大地及其未來,就必須在禱告中向上帝陳明。若我們憎惡現代人彼此間的分裂,就將我們的哀慟向主陳說。若我們渴望饒恕那些傷害我們的人,就從向上帝傾訴苦痛開始。這正是祈禱室及「行走禱告」等操練的核心意義。

我也相信,未來的新修道者會更投入在敬拜上更深、更具體的表達方式。我們聚會的言詞、結構與空間 (無論是禮儀性的,或是靈恩性的) 都宣示著我們的信仰。我渴望新的修道者能在繁忙的市中心、帳篷角落,或偏遠的鄉村裡,建立更多小禮拜堂與祈禱花園。這既是對沉思生活的委身見證,也是對陌生人的款待實踐。

不過,我們都知道,無論採用怎樣的形式,都遠不及背後的「心」重要。我在自己的事工中有一個熱情,就是鼓勵未來的修道運動放下任何菁英主義的心態,提供願意過上奉獻式共同生活的人,皆能參與和使用的步驟──例如透過設計「靈命塑造app」、設立有創意的神聖空間,引導式的默想方式,讓人們有機會經歷到「入門版本」的屬靈群體甜美之味。

我們必須記得,為了建構充滿盼望的未來,從信仰傳統中取回某些東西,將它應用在現代,並不是一門科學,而是藝術。就像任何藝術一樣,我們透過在未知中摸索尋找我們的道路,培育出古老原則的現代形式──這個過程可能需要好幾代人的努力。

然而,令我感到鼓舞的是,我們已經在路上了。我在與領袖們和基督徒的對話中,不斷聽到同一種渴望:我們這一代能更明確地活出基督的生命和教導。這種渴望既不是精英主義的表達,也不是對整個教會不切實際的期望,在最好的情況下,這是一種單純的渴慕,渴望將自己全然獻給上帝。

當我坐在韋弗利修道院的青翠草坪上,參觀「追憶花園」時,我不禁想:芥菜種團契是否真能持守他們那美好的願景——藉由受歡迎的禱告app、建立34 個祈禱之家、6 個住宿式群體、將近1000位成員,以及許多其他願景——維繫這個全球性的分散網絡?如果這一切最後都因財務壓力、制度化需求,甚至在常見的人際衝突壓力下最終崩塌了,該怎麼辦?我並不是對這個特定團契抱有什麼特別的懷疑,只是我過去已看過許多類似的群體走向這樣的結局。

然後,我想起舊金山「寄居者教會」奧托 (Tim Otto) 在新修道主義圓桌會議上說的話:「無論在任何地方,教會總是處於失敗的邊緣」。然而上帝身處祂的教會之中、透過祂的教會所行之事,總是超越那些我們不斷重複的失敗——甚至陰間的權勢也不能勝過祂。

Evan B. Howard是基督徒靈性研究中心的創辦人和主任。他是富勒神學院 (Fuller Theological Seminary) 的退休教授,也是《既深又廣:社會政治參與、修道主義與基督徒生活的反思》一書的作者,也是許多新修道團體的朋友。