今天的教會因著眾多能爭奪我們注意力和忠誠度的社會及政治派系而變得分裂和兩極化。

在美國,我們正在從一場充滿紛爭的選舉裡走出來。這段時間裡,許多基督徒選民對自己的選擇 (是否投給某個候選人?或乾脆放棄投票?) 有強烈的情緒感受,並且對同樣是基督徒的同胞所做出的不同選擇感到失望。

當我們即將與那些與我們想法迥異的基督徒相聚時 (無論是同教會的會友,還是過節會見到的親友),我們該如何努力成為「和解的使者」,而非兩極分化的推手呢?

也許這一切得從禱告開始,特別是學習主耶穌教導我們的禱告方式。

對很多人來說,主禱文是再熟悉不過的禱文。但當我最近嘗試用新的眼光重新體驗這段文字時,我認識到,主禱文不僅徹底重新定位並改革作為上帝子民的聖徒群體,還顛覆了我們生活中一些根深蒂固、有問題的行為模式。耶穌的禱文直指我們的自我中心主義——包括我們粗劣的個人主義、自私的野心,以及試圖為自己辯護的慾望,然後以一個大膽的邀請取代這一切:主禱文是個邀請我們加入一個「逆文化而行的群體」的邀請函。

容我解釋我的意思。

你是否曾留心思索主禱文一開頭的人稱代名詞?主禱文的開頭不是「我」或「我的」,而是個集合代名詞:我們/我們的。「我們⋯的父」是我們禱告的對象 (太6:9)。上帝不是我的阿拉丁神燈裡的精靈,可以隨時叫出來滿足我的願望。上帝是神聖的大家長,每個耶穌的追隨者都能在祂那裡找到家。

當我們向「我們的父」禱告時,等於同時承認你是我的兄弟姊妹。我不能只想到自己,必須也想著其他人。

值得特別注意的是,在第一世紀的世界裡,兄弟姊妹的關係是極其重要的關係。兄弟姊妹之間會產生強烈的彼此忠誠感——甚至比婚姻還強烈。手足之間深刻地相互託付、相互委身。因此,當耶穌形容那個「由跟隨祂的人組成的群體」為一個「家庭」時,祂重新定義了基督徒彼此委身的程度。

耶穌最令人驚訝的教導之一,就是祂將自己原生家庭的關注置於信仰家庭的關注下:「誰是我的母親?誰是我的弟兄?⋯⋯凡遵行我天父旨意的人,就是我的弟兄、姐妹和母親了。」(太12:48, 50)。如果你和我是這個新組成的家庭內的兄弟姊妹,我們便對彼此負有極深的責任。

這個信息在主禱文的其餘部分也一再被強調。

「我們日用的飲食,今日賜給我們」(太6:11)。我不是單單祈求我自己的需要,而是祈求我們的需要能被滿足。而耶穌所禱告的,是日用的供應,也就是當天的食糧。上帝並未保證我會有成功的財務配置組合。祂所提供的是今日的供應。像這樣每日的供應從西奈山的曠野就開始,在那裡,上帝將嗎哪賜給以色列人──足夠每一張口、每一天的需要。

任何多收取的嗎哪都會變壞,因為嗎哪不是用來囤積的。賜下嗎哪的目的是要確保每個人都有足夠的食物。而這說明,如果我所得的食物多於我的需要,我應該與他人分享、滿足其他人的需要。主禱文讓我們認識到日常所需食物的迫切性,也讓我們意識到並對他人的需求敏感。

「免我們的債。」主禱文不僅使「我們」成為認識到我們是有著共同需求的兄弟姊妹,也把我們各自的債務連結在一起。換句話說,你的債務就是我們的債務。我所虧欠的就是我們所虧欠的。我們共同承擔我們對他人造成的傷害,或對我們私心留下不給人的好處負有責任。耶穌敦促我們祈求寬恕,但這不僅僅只是個解決傷害的簡單方式,而是要我們好好面對我們「共同的失敗」所造成的後果——我們要一起面對這些事。

「如同我們免了人的債」。我們被一起呼召去寬恕那些傷害我們,或欠我們東西的人。我們對主內弟兄姊妹委身的責任,以及我們給予他們的寬恕之間存在一種相互關係。

主禱文透過重新定義「我們」來破除我們的自我中心。如果上帝是我們的父、我們所禱告的是我們的食物、我們的債,那麼我們就應該「一起」解決這些問題。無論我們彼此住得有多遠,你的鄰舍就是我的鄰舍,我就是你的鄰舍。在某種意義上,我們理所當然地彼此糾纏在一起。

主禱文還以其他方式挪去我們的自我中心。「願人都尊祢的名為聖……願祢的國降臨,願祢的旨意行在地上,如同行在天上。」耶穌並沒有邀請我們帶著自己的想法和計畫來尋求上帝的認可。耶穌認為上帝的心意才應佔據我們的心思意念,成為我們努力的焦點。祂的名是我們唯一需要努力尊榮的名。

尊崇上帝的名摧毀了我們關於透過話語權、講台、豪華頂層公寓或政治職位來建立自己王國的幻想。上帝的國才是我們在禱告中呼求到來的國度。主啊,願祢的王權繼續發揮影響力,願祢的旨意在我們中間實現。

在追求上帝的國度、旨意、祂的榮耀及祂的名的過程中,沒有多餘的空間讓我們追逐個人的權力,或為自己的議程鋪路。我們將自我中心的追求全交託放下,為的是尋求上帝的國度。上帝的國度將持續超越任何其他的國度,並且是我們唯一應該效忠的國度、唯一值得我們犧牲一切追求的國度。換句話說,我們必須放下自己的心意,才能擁抱上帝的旨意。

直言不諱地說,就像我一位朋友指出的,每當我們以主禱文禱告時,終極而言,我們都是在為自己的國家和世上其他民族及國家的「結束」而禱告──因為當上帝的使命終將在地上實現,如同在天上時,基督將成為整個受造世界唯一的統治者。所有形式的人類政府都將消散,我們將俯伏跪拜在耶穌腳前。這個事實在選舉週期裡是何等強而有力的提醒!

對耶穌來說,主禱文絕對不只是口頭上說說的禱文。當耶穌在客西馬尼園禱告說「不要照著我的意思,乃要照著祢的意思」時,祂為此付上一切代價 (路22:42)。同樣的,當我們這樣禱告時,我們也可能因此失去一切。耶穌的禱告是個強而有力的警鐘,提醒我們重新思考自己的優先次序,並開始努力投入上帝看為重要的事。

當耶穌說「願人都尊祢的名為聖」時,祂肯定知道上帝的名聲與那些「高舉著祂的名」的人的生命樣式緊密相關。在整個舊約中,我們看到一代又一代不忠於聖約的人嚴重地損害他們「在列國彰顯上帝形象」的任務、使命。

在禱告中,耶穌展現了對聖潔和公義的生活樣式的委身——忠實遵行上帝的誡命——並為我們示範如何完成我們的使命。若要使上帝的名被尊崇,上帝的子民必須認真看待自己「承擔祂名」的使命 (以西結書36章)。我們該如何使上帝的名被尊為聖呢?用同樣的方法:遵循上帝的命令來生活。

主禱文以一個熱切的祈求作結束:「不叫我們遇見試探」。我們完全需要倚靠上帝保護我們免於試煉和考驗,因此我們的態度不應是「來吧!我一定能做好這些事!」主禱文為我們以為能自給自足的心態提供解藥,讓我們承認我們作為人類的弱點並呼求上帝的保護。

同樣的,耶穌也祈求上帝「救我們脫離兇惡」,這句話也可以翻譯為「脫離那邪惡者」,也就是耶穌在曠野受試探時所面對的魔鬼。但即使是較一般的理解,即「救我們脫離兇惡」,聖經學者布洛克(Daniel Block) 仍建議我們應從申命記的角度來解讀「兇惡」的意思,也就是耶和華「因你行惡離棄祂」而降下懲罰(申命記28:20)。

舊約一再指明並為此作證的,就是我們人類最大的威脅並非來自外部,而是來自內心。從本質上來說,耶穌祈求上帝拯救我們脫離的是「背棄真道的惡」,尤其是當我們因著不忠於上帝時,我們的生命樣式對上帝的聲譽所帶來的負面影響。為了不讓我們自己毀了上帝的聲譽,這應是我們一同禱告求保護的動力。

我們如今正處在現代史上最分裂、最兩極化的時代。一點小事就能在社交媒體上挑起一場爭戰,連針對我們之間意見上的分歧進行文明的對話也變得越來越困難。今日,在政治上看來最有效率的方式就是「取消文化」了,這在各個意見不同的政黨內都在發生。社會上焦慮和恐懼的程度令人擔憂。

在這個充滿敵意的環境中,身為基督徒的我們很容易忘記自己的目標。我們承載著上帝神的名聲,我們的任務是在列國做上帝的使者。但如果我們忙著挖戰壕、儲備武器來對付「敵人」,我們便無法完成這個使命。我們需要願意走到街的另一邊,與人握手,傾聽他們的故事。

耶穌教導我們的這個非凡的禱文,有醫治我們已然分裂的國家的潛力。主禱文從一開始就把「我的需要」和「我自己關注的議程」置於次要地位,以「塑造一個以愛為標誌的群體」 取而代之。我們在這樣的群體裡認識到我們共同的需要和責任。主禱文重新設定我們的優先次序,將我們的目光引向上帝的國和上帝的名

主禱文讓我們不指責他人的過失,而是透過承認我們在面對普遍試探時的集體脆弱性,來培養我們對上帝真實的依賴。

可惜的是,主禱文對我們而言是如此熟悉,以至於我們用它禱告時,常進入自動駕駛模式,因而錯失了其中深遠貴重的含義。但如果我們把步調放慢,真正思考耶穌的話語意味著什麼,以及主禱文對我們的要求是什麼,一些真正能改變「我們」的事,便能開始在我們生命裡紮根。

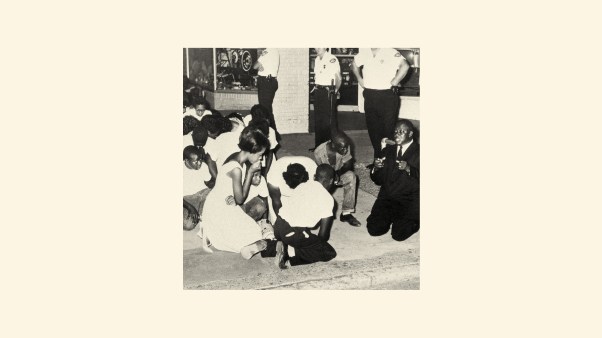

在經歷了大大小小的選舉後,若持不同政治想法的基督徒能一起跪下來,為著上帝的國度、上帝的榮耀和上帝的名在我們國家能被高舉 ——而不是被身為教會的我們毀掉——我們一起悔改、禱告,會是怎樣的一幅圖景?

Carmen Joy Imes是泰爾博神學院(Talbot School of Theology)的舊約副教授,也是《背負神的名:為什麼西奈山仍然重要?》(Bearing God’s Name: Why Sinai Still Matters?)一書的作者。