「我們曾收到一個邀請。」波諾告訴我。他用崇敬的語氣說出接下來的一句:「葛理翰牧師 (Billy Graham) 很想見見樂隊並為我們祝福。」

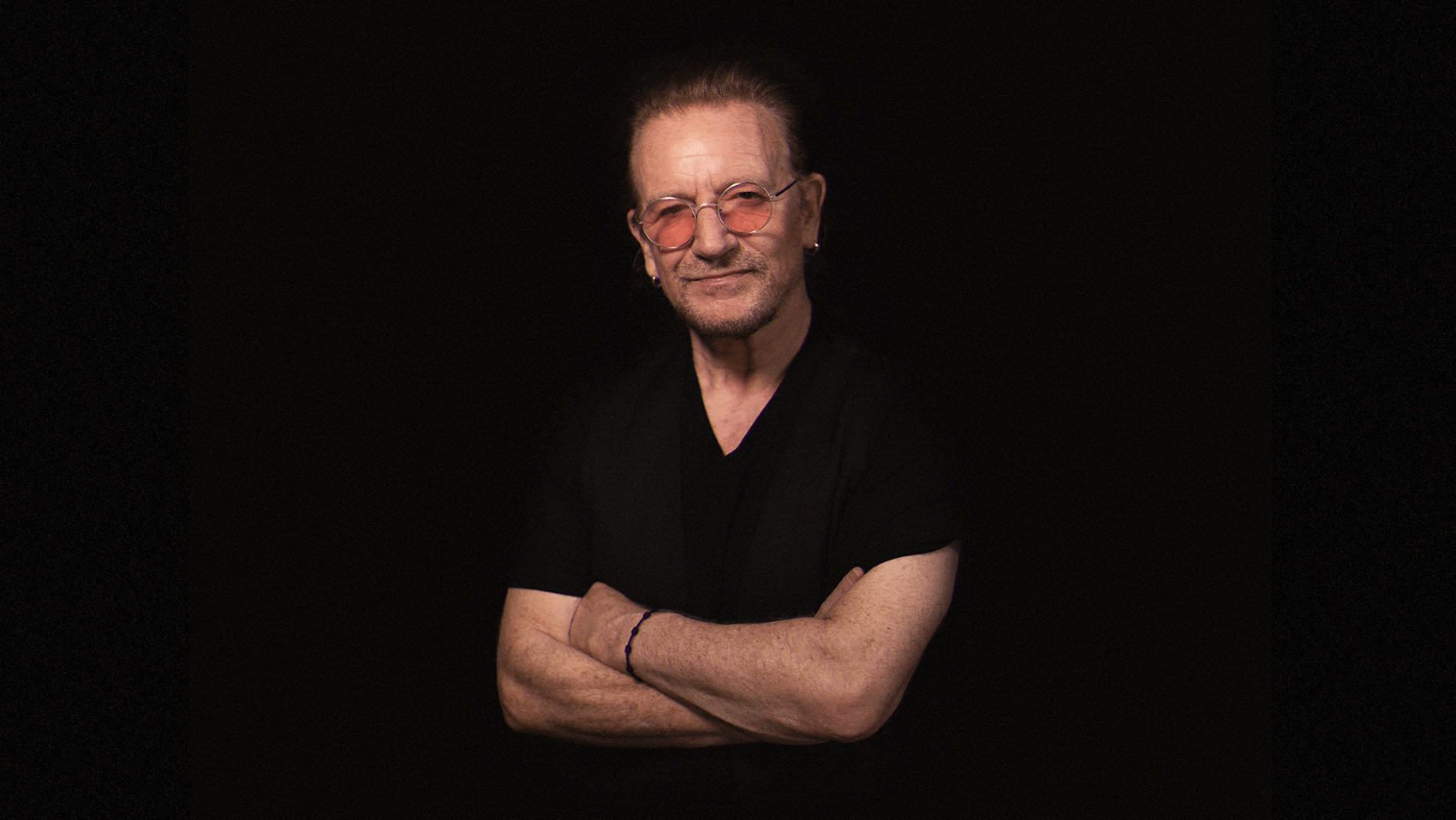

我們正在進行視訊通話,波諾 (Bono),U2的主唱,坐在綠色沙發前的地板上,他的電腦放在他前面的咖啡桌上。這是都柏林的黃昏時分,正在落下的夕陽使房間熠熠生輝。這場景幾乎有舞台效果。波諾的眼睛裡也閃爍著光芒。他知道他的故事會吸引人。

「他是《今日基督教》的創始人。」波諾笑著提醒我。 「我當時並不知道這個,不過我還是希望得到祝福。我試圖說服樂隊和我一起去,但由於各種原因,他們不能去。時間安排很困難,但我還是找到了辦法。」

那是在2002年3月,就在U2樂隊傳奇性的超級盃 (Super Bowl) 中場表演之後的幾週,以及他們的單曲《向前走》(Walk On) 獲得格萊美年度最佳唱片之後的幾天。

「他 (葛理翰牧師) 的兒子葛福臨在機場接我。」波諾說。「葛福臨在撒瑪利亞救援會做著很有成效的工作。但他對自己車上載的人不是很放心。」他笑著說,「在去見他父親的路上,他一直在問我問題。」

波諾為我重演了這段對話:

「你……你真的愛主?」

「是的。」「好吧,你愛主。你已重生得救了嗎?」

「是的,而且在救人。」

他沒有笑。一點都沒笑。

「你獻上了你的生命嗎?你知道耶穌基督是你個人的救主嗎?」

「哦,我知道耶穌基督,我盡量不把他僅僅用來做我個人的拯救。不過,你知道,是的。」「為什麼你的歌曲不是⋯⋯呃,基督教歌曲?」

「它們是的!」「哦,好吧,它們中的一些是。」

「你是什麼意思?」「嗯,為什麼它們⋯⋯為什麼我們看不太出來它們是基督教歌曲?」

我說:「它們都來自一個地方,葛福臨。看看你周圍。看看造物,看看樹木,看看天空,看看這些青翠山丘。他們沒有掛出一塊牌子說『讚美主』或『我屬於耶穌』。他們就那樣將榮耀歸於耶穌。」

四十年來,波諾發現自己一直處在這樣的對話中,回答著那些不太確定如何看待他或U2的基督徒。

U2樂隊的成名與現代基督教音樂 (CCM) 的出現恰巧是同一時間。在1980年,即U2發行第一張專輯《男孩》時,現代基督教音樂已經成為主流。擁有真誠信仰和新鮮面孔 (通常很悅目) 的年輕藝術家被推銷給父母和孩子,他們需要「對整個家庭都安全」的音樂。

這一新行業的成功是一把雙刃劍。唱片公司需要能夠在教堂禮拜中演出並在基督教書店中銷售專輯的樂隊,因此,除了擁有天賦和魅力之外,現代基督教音樂家還被要求保持一個十分乾淨的形象,並在他們的歌曲中加入明顯的基督教歌詞。一些音樂家開玩笑地將此稱為現代基督教音樂的「JPM」商數——歌曲中「每分鐘提到耶穌」(Jesus per minute) 的次數。

U2在這個生態系統之外發展,到90年代已經成為世界上最大的樂隊之一。他們的歌詞往往滲透了基督教的意象、聖經的語言和屬靈的渴望,但同樣也常常提及性、權力和政治。

「他們在MTV出現的五年之前成立,並且忠實於他們的後朋克傾向。」音樂家史蒂夫·泰勒(Steve Taylor)告訴我。「他們避免了讓他們的音樂被任何過於精緻的樂隊形像或營銷噱頭所掩蓋。」

在20世紀80年代和90年代,泰勒可說是現代基督教音樂「局外人中的局內人」,他的譏諷、前衛的後朋克和另類音樂在能夠被接受的邊緣地帶擦邊。他經常戳穿福音派同路人的虛偽行為。

「現代基督教音樂選擇了形象和營銷,而不是實質內容,最終成為一個束縛,在思想和藝術上鼓勵了最低的大眾共同標準。因此,如果現代基督教音樂的產業體係對U2持懷疑態度,我相信這種感覺是彼此的。」泰勒說。他補充道:「我認識的藝術家不這樣看。U2是我們的披頭士。」

AP

AP我對波諾說:「你的出道故事,有一種陰魂瀰漫的感覺。」

他笑起來,問道:「是T·S·艾略特在……《四首四重奏》(Four Quartets)裡寫的嗎?『終點就是我們的起點』?」

我們正在談論《降服:40首歌曲,一個故事》(Surrender: 40 songs, One Story),波諾近600頁的回憶錄,此時離11月的發行只有幾週時間。

波諾告訴我:「1974年將我的母親從我身邊帶走,但它給了我這麼多回報。」

「我的母親在她自己父親下葬的時候倒下了,我再也沒有和她說過話。」他補充說。「幾天後,我在醫院的病床上看到了奄奄一息的母親。那時刻……我是說,人們經歷過很多更糟糕的事情。」 他描述了他因工作接觸到世界上一些最貧窮、最無助的人時目睹的慘狀。

「不過說真的,」波諾繼續說,「死亡對一個正進入青春期的男孩來說像兜頭澆下的冰水。T. S.艾略特是對的,終點就是我們的起點。經常是在那種時刻你開始了對生命的思考。我的意思是,其實我們一生中的大部分時間都活在否認中。」

《降服》是對否認死亡的持續挑戰,從2016年的一次幾乎致死的心臟病發開始。但他母親的去世在故事中佔了最大的比重——她在家中消失不見了,此後五十年來一直存在於他的心中和想像中。

在他成為波諾之前,他是保羅·休森 (Paul Hewson),是鮑勃和艾瑞斯·休森 (Bob and Iris Hewson) 的兒子。鮑勃是天主教徒,歌劇迷,他那張棱角分明的臉暗示了他行為舉止的鋒芒。艾瑞斯是新教徒,調皮、熱情、經常在不恰當的時候無法控制地大笑,比如在歌劇演出中,或者當鮑勃用鑽頭鑽進自己的褲襠,以為自己已經造成了不可挽回的損失時。(他其實沒事)

Courtesy of Hewson Family Archive

Courtesy of Hewson Family Archive她去世時,波諾才14歲。休森家中被她離去的哀傷籠罩,這加劇了他和父親之間已有的距離感。

「要想讓一個小孩子成長為在體育場開盛大音樂會的歌手,無非有幾條路。你可以告訴他們,他們很了不起……或者你可以直接無視他們。這可能更有效。」 他在《降服》中寫道。

「失去母親在我生命中打開的傷口成為一種空虛,我用音樂和友誼來填補它。」波諾告訴我。「的確,還有『不斷增強的信仰』,就像威爾士佈道家史密斯·維格爾斯沃思(Smith Wiggleworth)說的那樣。」他笑著補充。

將他改名為「波諾」的朋友把他帶入了塑造他一生的基督教信仰。德里克·羅文 (Derek Rowen),又名「古吉」(Guggi),慣常給人起綽號,大多數結識過他們這幫朋友的孩子,早晚都會得到一個新名字。 (其中一位是大衛·埃文斯 (David Evans),因為他輪廓清晰的威爾士人特徵,得到了「刀鋒」(The Edge)的綽號。這個綽號也保留了下來。)

波諾寫道:「古吉使我了解到上帝可能關注著我們生活中的每個細節,這個概念將支撐我度過少年時代。也度過了成年時期。」

在他們參加的教堂集會和禱告會中,波諾為他與生俱來但「剛萌芽且未成形」的靈性感覺找到了方向和名字。這深深地震撼了他,直到今日。他寫道:

聖經讓我如痴如醉。那些文字從書頁中活生生地走出來,跟著我回家。在那本哥特風格的英王欽定版聖經中,我找到的遠比詩歌更多。……當教堂有獻身呼召時,我總是第一個站起來,就是「走近耶穌」的那刻。我現在仍然這樣。假如我現在在一個咖啡館裡,有人說:「如果你準備好把你的生命交給耶穌,請站起來。」我會第一個站起來。我不論在哪裡都帶著耶穌,直到現在也是這樣。

艾瑞絲·休森的去世並不是1974年唯一一件驚天動地的事。在她倒下的四個月前,三枚汽車炸彈在都柏林爆炸,第四枚在莫納亨爆炸,造成33人死亡,300多人受傷。

一枚炸彈在海豚唱片店附近爆炸,這家唱片店是波諾課餘時間經常去的地方,但他當時不在現場。同一天公交車罷工,意味著他騎著自行車去上學然後騎車回家,炸彈爆炸時他正在家裡。他寫道:「那天我不是躲過了一枚子彈;我躲過了一場屠殺。」

Getty

Getty兩年過去了。對波諾來說,這兩年是內化創傷、恐懼和悲痛的兩年。然後,在1976年,小拉里·穆倫 (Larry Mullen Jr.) 在他學校的牆上貼了一個廣告:「鼓手找樂手一起組成樂隊」。回應的人中有波諾、刀鋒 (The Edge)和亞當·克雷頓(Adam Clayton)。

U2是後朋克音樂時代的一部分,與衝擊合唱團(The Clash)、硬手指(Stiff Little Fingers)和性手槍(Sex Pistols)等樂隊同時興起。後朋克從雷蒙斯(Ramones)等前輩的率性力量中發展而來,但聲音更有活力,歌曲經過更好的編排。在這個時代,搖滾樂的反叛精神變得更政治化,對精英的虛偽和權力的濫用愈發厭惡。

但是,當他們的同時代人沉溺於憤世嫉俗,唱著「沒有理由」或 「沒有未來」的時候,U2唱的是哀歌,呼喊道「還有多久?」,沉痛地唱著「我們本可以成為一體」。樂隊更像是先知而非不同政見者,察覺到在不公義的表象之下有著復興的盼望。

我就這一對比詢問波諾。我說:「即使在你那些比較黑暗的歌詞中,它們讀起來也不像絕望。它們讀起來像哀歌。而在哀歌之下,總是有某種希望。朋克音樂是反叛的聲音。你的背景中有這些創傷,這些失落感。在你當時的世界裡,似乎盼望本身就是一種叛逆的行為。」

他想了一想,重複了這句話:「在哀歌的背後潛藏著盼望。對,悲痛成為一種呼求,不是嗎?一篇等待回應的禱告?」他笑了。 「對,朋克搖滾禱告。可能這些歌正是如此。」

「那是一個了不起的時代,朋克搖滾。」他說。 「他們真正啟發了我。我想我們在U2中叛逆的是一些更隱晦的東西,也許對一些人來說更難理解,但我們其實是在叛逆自己。」

「我有一本聖經,我記得給《以弗所書》第6章劃了重點:因我們並不是與屬血氣的爭戰,乃是與那些屬靈世界執政的、掌權的爭戰,所以要拿起神所賜的全副軍裝,用公義當護心鏡遮胸,拿著信德當盾牌,戴上救恩的頭盔,把平安的福音當作鞋子。……這給我留下了深刻的印象。作為一個十八、九歲的年輕人,我想,這才是真正的戰鬥,其餘的都是它的表達方式。順便說一句,我不認為宗教人士理解他們自己的經文,因為他們經常使用他們的宗教——在愛爾蘭肯定有——當作棍子來打壓其他人。我是說,天主教徒和新教徒······如果你仔細想想,這真是可笑。是的,我們選擇了一種更有意思的戰鬥。」

他坐了起來,笑了。 「如果你能容忍一個熱心的愛爾蘭搖滾歌手引用自己的歌詞,《遠方沒有地平線》(No Line on the Horizon)中有一首歌叫《黎巴嫩的雪松》(Cedars of Lebanon),我想歌詞是這樣的:『小心選擇你的敵人,因為他們會定義你。選擇有意思的敵人,因為以某種方式,他們會提醒你。』然後歌詞說『故事開始時他們不在,卻在結束時現身。他們會比你的朋友更長久地陪伴你。』我想U2做對的事可能只不過是······我們比朋克搖滾選擇了更有意思的敵人。」

這讓我想起波諾被《滾石》雜誌的大衛·弗里克(David Fricke)採訪時曾說過的話。弗里克正在報導U2樂隊1992年為其專輯《注意寶貝》(Achtung Baby)進行的巡演,在這部專輯中樂隊沉浸在狂野、荒誕、自我嘲弄的魅力中。樂隊既批判搖滾樂的過份行為同時又沉浸其中,似乎自相矛盾,波諾對此評論說:「嘲笑魔鬼,他就會從你身邊逃開。」

Photograph by Patrick Brocklebank

Photograph by Patrick Brocklebank在他們的第一張唱片發行後,U2走到了一個十字路口。 「他們真的相信我們是真的走錯了路。」波諾說,指的是都柏林他們所在的一個關係緊密的基督教社區的領導人。他們給樂隊施加了很大的壓力,相信跟隨上帝的呼召意味著離開這條路,專注於在都柏林傳福音和教會生活。

刀鋒(The Edge)退出了。波諾無法想像沒有他的U2,所以他也退出了。拉里理解。亞當不理解,但也不打算爭吵。他們開車來到經理人保羅·麥金尼斯(Paul McGuiness)的家中,告訴他U2已經走到了盡頭。波諾在《降服》中描述了這一幕。

他問道:「我是否應該認為你們一直在與上帝談話?」

「我們認為這是神的旨意。」我們真誠地回答。「所以你們可以直接呼叫上帝?」

「是的。」我們沉吟著說。「好吧,也許下一次你們可以問問上帝,是否可以讓你們在地球上的代表違反法律合同?」

「不好意思⋯⋯你的意思是?」「你認為上帝會讓你違反法律合約嗎?……你的這位上帝怎麼可能要你違反法律,不履行你的責任來完成這次巡迴演唱呢?這是位什麼樣的上帝?」

說得對。上帝不太可能讓我們違反法律。

那次談話很關鍵。無意中,麥金尼斯給了他們所需要的許可,讓他們生活在身處世界但不屬於世界的張力中。波諾寫道:「作為藝術家,我們慢慢地發現了悖論的存在,發現了我們不一定非得解決所有那些矛盾的衝動。」

「他的音樂總是『是的,而且⋯⋯』」麥克萊肯 (Sandra McCracken)告訴我。麥克萊肯自己也是一位藝術家,她將音樂帶入了教堂聖所也帶入氣味難聞的酒吧——在她之前一代的許多基督教音樂家是無法想像的。波諾展示了基督教藝術家生活在這些邊緣空間的樣子,讓愛和想像力引導他們創作自己相信的音樂,這是最要緊的。

「他似乎打破了報紙和聖經的邊界。兩者沒有區別,他的生活中同時有這兩樣。」麥克萊肯說。 「而這對我來說是如此打動人心。它讓我想起你努力和孩子進行的最好的那種談話。你注意到什麼吸引了孩子的注意力,然後問,『你為什麼喜歡這個?』這裡有一種慷慨大度。」

這是2002年2月。9/11事件後的第一屆超級碗賽場上,不停地展現著美國國旗、國歌和前總統們的身影。但在中場休息時登台的是U2樂隊的四個愛爾蘭人。

很難想像還有哪個樂隊或藝術家更能夠表達9/11事件後美國人心中揮之不去的焦慮。自從第一張唱片發行,20年來他們的朋克搖滾禱告使他們成為上帝同在的可靠見證,也是在黑暗世界中盼望著公義的見證。

當音樂開始時,刀鋒(The Edge)演奏著他小時候在紐約買的Gibson Explorer電吉他。波諾出現在人群中間,唱道:

心靈是一朵花,

從石地裡發芽。

藤村誠(Makoto Fujimura)是一位畫家,著有《藝術與信仰》一書。他將 「文化戰爭 」描述為一種兩極化的心態,將文化視為可佔據的領地,而不是與鄰舍的共享空間。與其說這是一場零和遊戲,他邀請我們採取「文化關懷」和「生成性創意」的姿態——通過攜手創造為這個破碎的世界帶來美和治愈。

他告訴我:「身處災難毀滅中而不變得憤世嫉俗,需要某種勇氣。因為波諾的經歷,能夠理解他面對世界上的苦難時想要祝福『平安 (Shalom)』。」

在中場休息時,《平安》(Shalom) 聽起來非常像《這是美好的一天》(It’s a beautiful day)。

Getty / Michael Caulfield

Getty / Michael Caulfield我們很容易忘記9/11事件帶來的衝擊和它在整個西方世界留下的焦慮。當我們經歷那種暴力時,我們需要先知式的見證人,他們不僅能重新點燃我們的勇氣和希望,也能教會我們怎樣唱出哀歌。

當U2開始演奏第二首歌時,他們身後的黑色幕布高高升起,9/11事件遇難者的名字投射其上,向天空滾動上升。刀鋒 (The Edge)開始了《街頭無名之地》(Where the Streets Have No Name) 中那熟悉的打擊樂,波諾按照《詩篇》第51章第15節祈禱:「哦主啊,求你使我嘴唇張開,我的口便傳揚讚美你的話。」整個樂隊一起猛然加入了這首歌,波諾喊道:「美國!」並張口發出了介於原始尖叫和哈利路亞之間的吶喊。

「藝術家必須學會站在災難原爆點的灰燼上,相信他們會有新的使命、新的歌。」藤村告訴我。 「這意味著要關注所有的事情,不論好壞。……對於波諾和U2,他們的創傷經歷使他們能夠聽到一種召喚。注意到燃燒的荊棘——這些上帝在說話的地方——並與世界分享他們所看到和聽到的。」

《街頭無名之地》是一首哀歌,為跨越種族、階級和國家的團結合一而祈禱。歌曲結束時,波諾打開他的夾克,露出縫在裡層的星條旗——又一個團結合一的象徵。

波諾後來描述這一夜是「桀驁不馴的喜樂」。這描述不僅適用於那晚,而且適用於他所有的獨特見證。

基督教藝術家往往面臨著不成文的規則——一些需要避免的主題、需要投射的自我形象、要塞進作品的信息、不能冒犯的人、要支持或避免的政治話題。再也沒有什麼比這樣的教條主義更毒害創意了。

U2對這些衝突的回應是接受了處於中間地帶而帶來的矛盾。這使一些人認為他們對主流來說過於基督教,對基督徒來說又過於主流。我發現這個框架完全搞錯了。處於邊緣地帶使他們更有能力同時與兩個社區對話。這使他們在2002年的那個晚上有機會給全世界送上一份悲痛和盼望的禮物。

波諾還發現自己以一種新的方式來面對這些分歧。在世紀之交,他參與了一個名為 「禧年2000」的項目,目的是終結髮展中國家的債務。這個項目的成功以及它帶來的對非洲艾滋病情況的了解,激發了波諾對社會活動更深的投入,最終帶來「一」項目的創立,包括為非洲提供抗病毒藥物的巨大努力。

為了讓這項活動獲得成功,波諾需要得到保守派政治家和福音派領導人的支持,但當時的民意調查數據顯示,福音派基督徒對幫助艾滋病受害者,包括孤兒,興趣不大。波諾主動與他從未想像過會同席而坐的政治家們建立關係。他寫道:「我逐漸看到,《聖經》是一扇門,通過它我可以和那些原本無動於衷的人一起行動。」

「這些不是黨派的問題。」格森 (Michael Gerson) 告訴我。他曾是小布什政府的演講撰寫人和政策助理,此後多年來一直與「一」運動合作。「波諾基於對人類尊嚴的共識找到了與其他人的共同點,而這根植於聖經。」

這就是參議員傑西·赫爾姆斯 (Jesse Helms) 怎麼會在辦公室里為波諾禱告。這位參議員是U2的反戰歌曲《藍色天空中的子彈》(Bullet the Blue Sky)的靈感來源之一,且不是正面的靈感。很難想像有哪位政治家的觀點會與波諾的觀點更截然相反。赫爾姆斯稱愛滋病為「同性戀疾病」,幾十年來一直是民權立法的反對者。波諾寫道:「而他卻把他的手放在我的頭上。」

赫爾姆斯在為他禱告。

「他眼裡含著淚水,之後他將公開懺悔他過去談論艾滋病的方式。這對左派和右派來說都是巨大的震驚。把艾滋病比作經文中的麻風病打動了他。他必須效法耶穌。」

在整個布什執政期間,波諾和「一」項目的其他成員疏通了一個又一個關係,使得超過1000億美元的稅金被用於預防艾滋病傳播和提供治療。

波諾告訴我:「那讓美國轉危為安的,那激勵了美國的保守派總統與艾滋病鬥爭並領導全世界進行了史上最大規模、最了不起的醫學乾預的,是保守派基督徒。」

我告訴他,我對這些故事非常感興趣,尤其是在我們目前這個兩極分化的時代。

「我將自己定義為激進的中心。」他說。 「我們都需要非常小心不要讓信仰被政治劫持。」

如果說在1981年《男孩》發行時,充滿盼望的哀歌是一種反叛行為,那麼處於激進的中心也許就描述了2022年的朋克搖滾。

波諾說:「我認為我們不應該讓自己陷入這種進步派和保守派兩極分化的世界觀。我認為那是非常分裂的。通過尋求更高境界我們會找到共同之處。」

「我們需要度過現狀抵達智慧之所,而且我預測會有復興。」波諾繼續說道。事實上,他預測各宗派的教堂,「可能被填滿,而不是被清空。但這取決於它們如何被使用。我們必須希望人們能夠活出信仰,而不僅僅是講道。我們必須傳道。如果你是一個傳教士,那就傳吧。但如果你不能活出信仰,那就停止。」

當我第一次有採訪波諾的設想時,我發現他生活涉獵的範圍和規模大到有點讓人難以承受。他不僅僅是世界上最大的搖滾明星之一——他是世界上最引人注目和最有成效的社會活動家之一。當然,在閱讀《降服》時,我震撼地發現,他那不平凡的人生也充滿了人人經歷的那平凡的複雜性——愛、失去、悲痛、恩典、傷口、救贖。

「我想向我的家人、朋友和歌迷解釋我怎樣度過人生。」波諾談到《降服》時說。 「我也想向我的家人解釋我對他們的生活做了什麼。是他們許可我離開,無論是U2這個巡迴馬戲團還是我的社會活動。我只是想讓他們……」他停頓了很久,「我想讓他們了解我是如何度過人生的。」

作為一個差不多一生都認同波諾歌詞中的屬靈氣質的人,我認為波諾完全有理由寫一本屬靈回憶錄。這種體裁應該不是奧古斯丁發明的,但他的《懺悔錄》成為樣板之作。奧古斯丁對慾望、遺憾和希望的表達至今仍激起共鳴,因為它所反映的體驗,是每個靈魂允許自己感受到對上帝的渴望時都能體會到的。奧古斯丁最著名的禱告:「我們的心動盪不安直到它在你裡面安息」,聽起來非常像U2的「我仍然沒有找到我在尋找的東西」。

即使在《降服》的最後幾頁,波諾也認為自己是一個朝聖者,而不是一個聖人——一個仍在尋找的人。他講了一個故事,是他觀看兒子與他的樂隊Inhaler演出後父子之間的對話。波諾告訴他:「做自己是最難的事情,而對你來說這很容易。我從來沒有做過一次自己。」

我告訴波諾,這句話真的讓我很吃驚。

他說:「降服這個詞對我來說似乎仍然遙不可及。你期望從一個因信仰而變得完整的人那裡看到的心理協調和整合,我可能沒有。我有快樂,我有一些洞察,我有很多。但我指的是自在地做自己。」

他接著說:「你知道,在舞台上搞U2……牽涉到很多事情。我們必須在走上舞台之前好好準備。我們必須為對方祈禱。就像,『算了吧,伙計們。這只是一場搖滾表演。別把自己太當真。』但是我們不得不這樣做。我昨天剛在高中母校對六年級的學生演講。我給他們讀了這本書;我非常緊張。」

他慢慢地吸了一口氣,說:「但我能告訴你,在內心深處,有一個錨。我被固定在一塊基石上,那塊基石就是耶穌。」

邁克·科斯帕(Mike Cosper)是CT媒體主管。