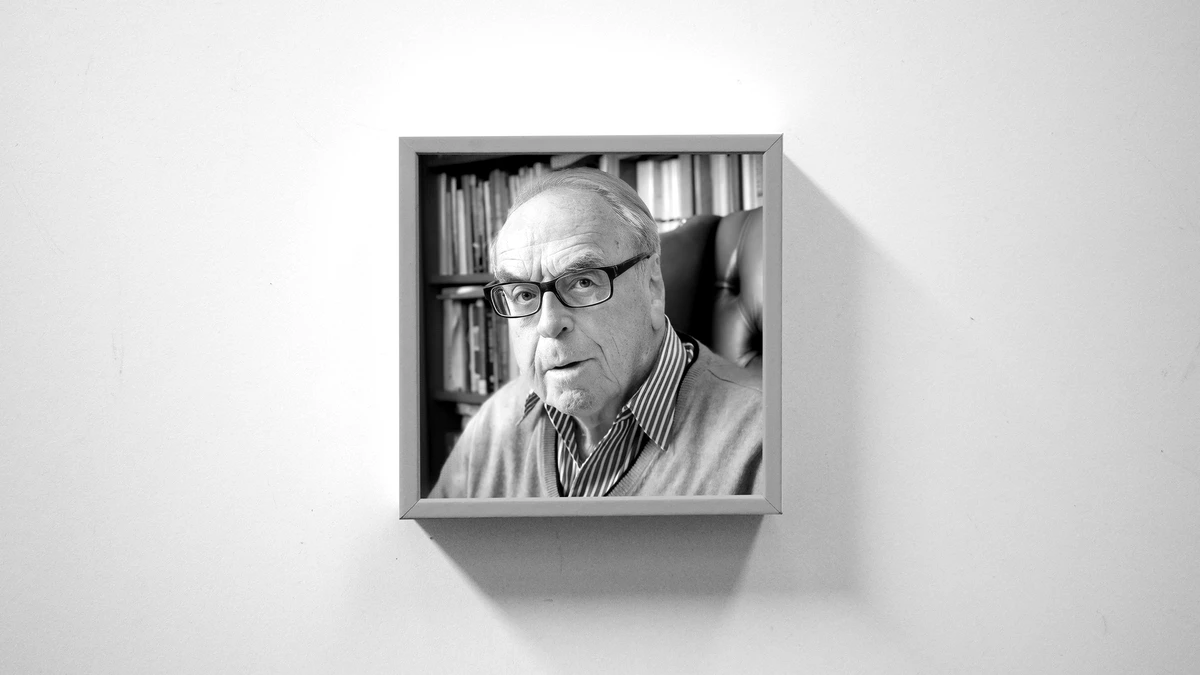

神學家莫特曼(Jürgen Moltmann)教導人們,基督教信仰建立在對被釘在十字架上的基督復活的盼望,以及即將到來的上帝國在終極的未來作用於人類今日的歷史。他於6月3日在德國圖賓根去世,享年98歲。

莫特曼被廣泛認為是二戰後最重要的神學家之一。根據神學家沃弗(Miroslav Volf)的說法,莫特曼的著作「既是存在主義的,又是學術性的;既是牧養性的,又是政治性的;既是創新的,又是傳統的;既是可讀性的,又是要求很高的;既是在脈絡中的,又是普世性的,」因為他展示了基督教信仰的核心主題如何對苦難——人類基礎的經驗——說話。

普世教會協會(The World Council of Churches)報導,莫特曼是過去80年裡「有最多讀者的基督教神學家」。宗教學者馬丁·馬蒂(Martin Marty)說,莫特曼的著作「激勵了躊躇中的教會」,並「將人們從死氣沈沈的過去中解放出來。」

莫特曼並非福音派基督徒,但許多福音派基督徒對他的著作有深入的研究。著名基督教作家楊腓力(Philip Yancey)稱莫特曼是他最敬佩的英雄之一,並曾於2005年表示,他已「通讀」莫特曼十幾本著作。

《今日基督教》的編輯在1960年代首次涉及莫特曼的神學時,對其持批評態度,但仍對他的作品讚賞有加。

G. C. Berkouwer 寫道,「我們被提醒要從聖經的角度思考並宣講未來。如果我們這樣做,所有神學對話都能結出豐碩的果實。」

今天,那些對莫特曼的觀點持批判態度的福音派人士(強烈反對莫特曼的某一觀點)仍在其著作發現很多有價值的東西,並經常鼓勵他人閱讀莫特曼的著作。

「莫特曼是我時常參考的神學家,」拜歐拉大學的系統神學家弗雷德·桑德斯(Fred Sanders)在社交平台X上寫道,「去年,我講授他的著作《被釘十字架的上帝》裡的一些內容,他的思想對學生來說仍是那麼有力,這讓我印象深刻。……即使對我來說,我與莫特曼的觀點始終存在分歧,重讀他的著作仍一次又一次點亮我思索事物的方式。」

新約教授韋斯利·希爾(Wesley Hill)說,「我感覺自己與莫特曼在每一個主要的基督教教義上存在分歧。」然而,「很少有神學家能像他那樣打動我、激怒我、啟發我。他的作品全是關於被釘在十字架上並復活的耶穌。」

1926年4月8日,莫特曼出生在一個沒有宗教信仰的家庭。他在自傳中寫道,他的父母是「簡單生活」運動的信徒,致力於「樸素的生活和高尚的思想」。他們把家安在漢堡郊外一個由志同道合者組成的定居點。莫特曼一家人週日早上不會去教堂,而是在自家花園裡勞動。

不過,當他們的兒子長大成人後,他們還是把他送到當地的國立教會參加堅信禮課程。這被當地文化視為一種成年儀式。莫特曼回憶說,他對耶穌、聖經或基督徒生活所知甚少。牧師上課的重點是試圖證明耶穌實際上不是猶太人,而是腓尼基人,因此耶穌是雅利安人,並向孩子們傳授納粹鼓吹的反猶太主義神學。

莫特曼說:「這完全是胡說八道。」

差不多在同一時間,莫特曼在另一場成年儀式中被送進希特勒青年團。他後來回憶道,雖然制服和國歌讓他感到非常愛國,但他不擅長行軍,也討厭軍事訓練。有一次露營時,他和十個男孩擠在一個帳篷裡,這次經歷讓他強烈感覺到自己喜歡獨處。

儘管當時反猶太主義盛行,但莫特曼兒時的偶像卻是猶太人阿爾伯特·愛因斯坦。莫特曼曾想上大學學習數學,但二戰打斷了他的夢想。

16歲那年,莫特曼應徵入伍,被分配到空軍部隊,使用88毫米高射砲保衛漢堡市。他和一個名叫格哈德·肖普爾(Gerhard Schopper)的同學駐紮在湖中一個高蹺搭建的平台上。晚上,他們仰望星空,學習星座知識。

隨後,英國發動了攻擊。1943年7月,英國出動1000架飛機,向城市投擲炸藥和燃燒彈,引發一場大火,金屬、瀝青和玻璃被燒熔。任何有機物——木材、織物、肉體——都被火海吞噬。華氏1400度以上的高溫將街道上的空氣吸走,一位倖存者說,這座城市聽起來「就像一架古老的教堂風琴,當有人同時彈奏所有音符時」。

這次行動的目標不是軍事設施或彈藥工廠,而是「敵方平民的士氣」,代號為「蛾摩拉」,取自創世紀第19章中被上帝摧毀的城市。約有4萬人喪生。

攻擊結束後,莫特曼漂浮在湖面上,緊緊抓住砲台爆炸後的一塊碎木片。他的朋友肖普爾也死了。

莫特曼後來形容這是自己第一次的宗教經驗。

「當數千人在我周圍的大火中喪生時,我第一次向上帝吶喊:祢在哪裡?」莫特曼說。

那ㄧ天,他沒有得到答案。但兩年後,他在前線被俘,被送往蘇格蘭的戰俘營。一位牧師給了他一本附有詩篇的新約聖經,他開始每晚閱讀詩篇第39篇:

主啊,求祢聽我的禱告、

留心我的呼求;

我流淚,求祢不要靜默無聲。

莫特曼讀完《馬可福音》,發現自己被耶穌深深吸引。耶穌被釘死在十字架上擊潰了他的心。

「我沒有找到基督。是祂找到了我,」莫特曼後來說。「在那裡,在蘇格蘭戰俘營裡,在我靈魂的黑暗深淵,耶穌尋找我,找到了我。『人子來,為要尋找、拯救失喪的人』(路加福音19:10),所以祂來找我了。」

22歲那年,他回到了德國——一個滿目瘡痍的國家——他去學校學習神學。在美國領導的重建過程中,納粹主義份子被趕出大學,其中包括哥廷根大學的神學家希爾施(Emmanuel Hirsch),他會在課間哼唱納粹國歌,還曾聲稱阿道夫·希特勒是世界歷史上最偉大的基督教政治家。

在哥廷根大學,莫特曼師從與認信教會(Confessing Church)結盟並教導卡爾·巴特(Karl Barth)神學的教授。他撰寫一篇關於17世紀法國加爾文教派的論文,專注於聖徒恆忍蒙保守(Perseverance of the saints)的教義。

在校期間,莫特曼愛上另一位神學院學生伊麗莎白·溫德爾(Elisabeth Wendel)。他們一起獲得博士學位,並於1952年在瑞士舉行公證結婚儀式。

畢業後,莫特曼被派往北萊茵·威斯特法倫州一個偏遠村莊的教會擔任牧師。他教授一堂由「50個野孩子」組成的堅信禮班,冬天則騎著滑雪板登門拜訪各家各戶。人們要求他來的時候從商店裡帶上鯡魚、奶油和其他食物。

莫特曼後來回憶說,「人們問我的第一個問題是,我是否相信有魔鬼。」他告訴人們,只要背誦《尼西亞信經》就能趕走魔鬼。他不覺得人們有聽進去。

莫特曼牧養的第二間教會也是一個挑戰。他被派往德國北部靠近不來梅市(Bremen)的一個小村莊。牧師住宅的地下室有大老鼠,廚房有小老鼠,閣樓有蝙蝠和貓頭鷹。大約有100人會去教會做禮拜,但不是同時去,也不是定期去。星期天早上,這位年輕的牧師會在窗前等待,不知道是否會有人來教會。

不過,他玩紙牌遊戲Skat的技巧使他贏得一些農民的尊重,他也學會如何講「能與人們生活有所連結」的道。莫特曼學到,如果年長的農民在他講道時翻白眼,就表示他的神學過於脫離他們的現實生活。

他後來寫道:「除非學術神學不斷回到這種民間神學,否則它就會變得抽象而無關緊要。我並不完全適合當牧師,但我很高興能體驗到人類生活的全部高度和深度:兒童和老人、男人和女人、健康和疾病、出生和死亡等等。我很樂意繼續做一名神學家/牧師。」

1957年,莫特曼離開牧師崗位,開始教授神學。他講授各種主題,但尤其對基督教對上帝的國度的盼望歷史感興趣。

同時,他開始接觸一位名叫厄內斯特·布洛赫(Ernest Bloch)的馬克思主義哲學家的著作。莫特曼對布洛赫的著作寫過幾篇批判性評論,但他認為布洛赫的想法很有啟發性。布洛赫認為,生活正在辯證地走向終極的烏托邦。在他的三卷本巨著《希望的原理》(Das Prinzip Hoffnung)中,布洛赫提出「革命性的盼望」,主張馬克思主義受到一種「盼望著終極實現」的神秘動力引導。

雖然布洛赫是無神論者,但他經常引用聖經。布洛赫說,他試圖闡明「那透過聖經來到這個世界的終末意識(eschatological conscience)」。

莫特曼指出,雖然許多神學家都寫過關於信仰和愛的文章,但新教傳統卻鮮少有關於盼望的文章。他說,神學已「放棄自己獨有的主題」,因此他決定承擔這項任務。

他先後在波昂大學和杜賓根大學教授基督教盼望神學,並在那裡度過餘下的職業生涯。

莫特曼於1964年出版《盼望神學》(Theologie der Hoffnung)一書。這本書引起了人們極大的興趣,在兩年內印刷了六次,並被翻譯成多種外國語言。這本書的英文版於1967年首次出版,贏得神學家們廣泛的關注,甚至引起《紐約時報》的注意。

《紐約時報》於1968年3月的頭版報導中稱,與盛行的「上帝已死」神學相關的爭論已被41歲的莫特曼的觀點取代,莫特曼認為上帝「從未來出發,在人類歷史動工」。報紙引述莫特曼的話,「基督教不僅僅在最後一刻才是末世論,基督教從始至終,本身就是末世論。」

《紐約時報》驚嘆於這種「盼望神學」建立在對復活的信仰之上,「畢竟許多其他神學家現在已把復活視為神話。」

然而,當時的一些批評家擔心,對末世論的強調掩蓋了基督在十字架上的工作。他們說,莫特曼對終極事物的關注忽視甚至淡化了十字架受難的重要性。

1968年4月,在杜克大學舉辦盼望神學研討會期間,莫特曼開始感到這種批評不無道理。在其中一場會議上,神學家哈維·考克斯衝進房間喊道:「馬丁·路德·金恩被槍殺了。」

由於全國各地都報導暴亂的發生,神學家們爭先恐後地趕回家,會議很快就解散了。但杜克大學的學生們——他們似乎根本不關心盼望神學——聚集在學校的廣場上自發性守夜。他們為金恩的逝世哀悼六天。最後一天,來自其他學校的黑人學生加入白人學生的行列,一起唱著民權運動頌歌《我們終將克服難關》。

莫特曼被苦難的改變力量所感動,開始書寫他的第二本書《被釘十字架的上帝》(Der gekreuzigte Gott)。該書於1972年出版,兩年後英文版問世。

「基督徒的身份只能透過對被釘十字架的基督的『共感』來理解,」莫特曼寫道。「所謂的『十字架的宗教』⋯⋯並不以通常意義上的提升和啟發人心為目的,而是令人難堪的;而它難堪的最主要的對象,正是自己圈子裡的『同教人士』。但正是透過這種難堪,它為這個並不自由的世界帶來解放。」

莫特曼將「基督的苦難」和「基督徒的盼望」這兩個觀念結合在一起,成為他神學的核心。他教導人們應該「相信被釘十字架的基督的復活,並在祂的終極現實和未來的光照下生活。」

或者更簡單地說:「上帝與我們一起哭泣,以便有一天我們能與祂一起歡笑」。

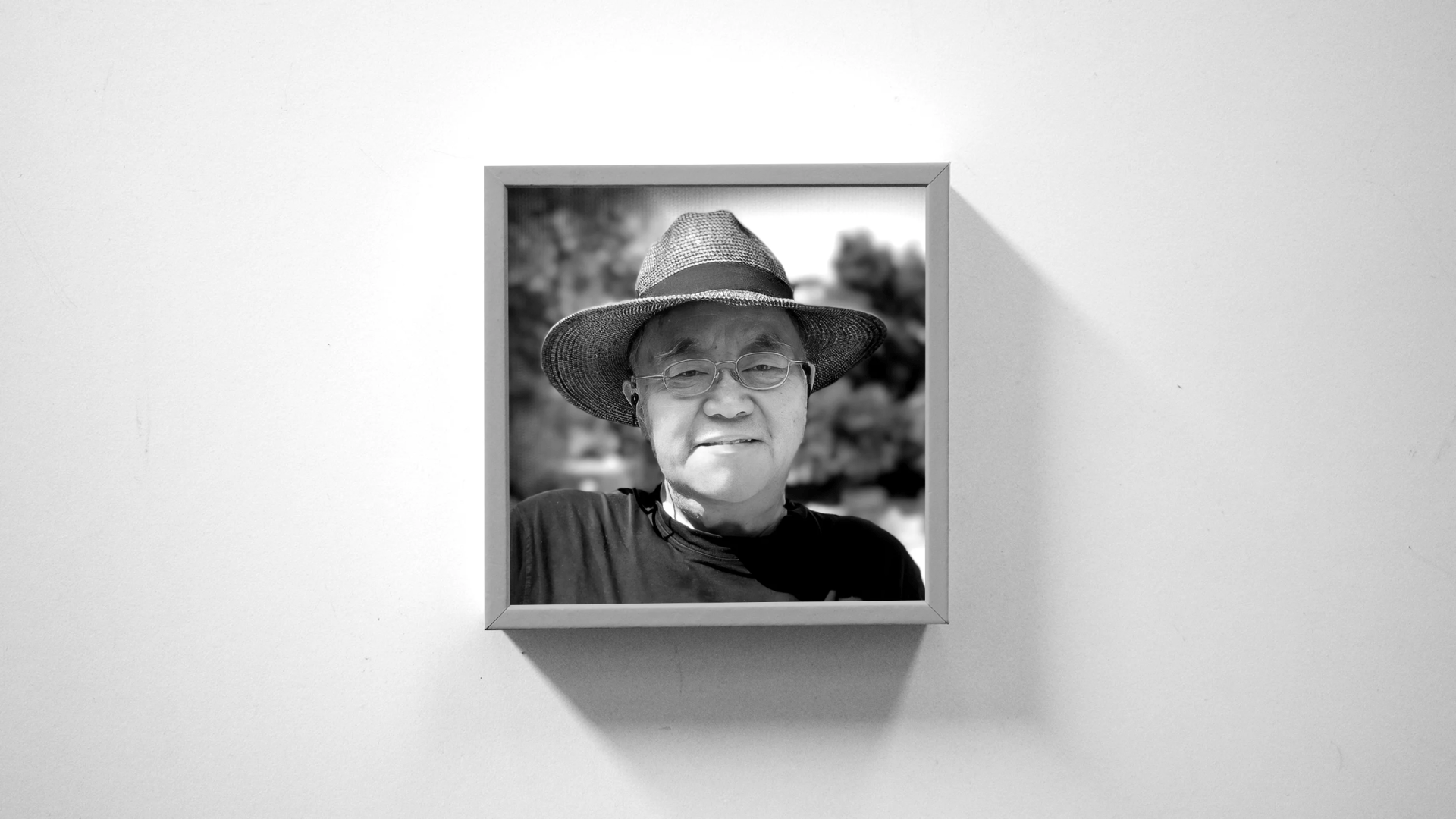

莫特曼於1994年退休,但在退休後的許多年裡,仍繼續與研究生們一起工作。2016年妻子過世後,他寫下了最後一本關於死亡與復活的書。

莫特曼的四個女兒仍然健在。