在1927年至1949年期間,中國的街頭出現了數百萬張基督教海報。

海報裡的信息挑戰、扭轉並顛覆原本廣傳於人民之間的政治信息,大膽地描繪了國家得到救贖的另一種可能性。

中國的基督徒藝術家用他們熟悉的技術和符號來宣揚:在這個世界上的國家,無論是國民黨還是共產黨建立的國家,都會比基督的國度更早消逝。

基督徒利用當時常見的宣傳符號,如鐘錶、麵具,或道路及洪水,將人們指向耶穌基督 — 能真正救贖中國的唯一希望。

嘹亮的號角聲

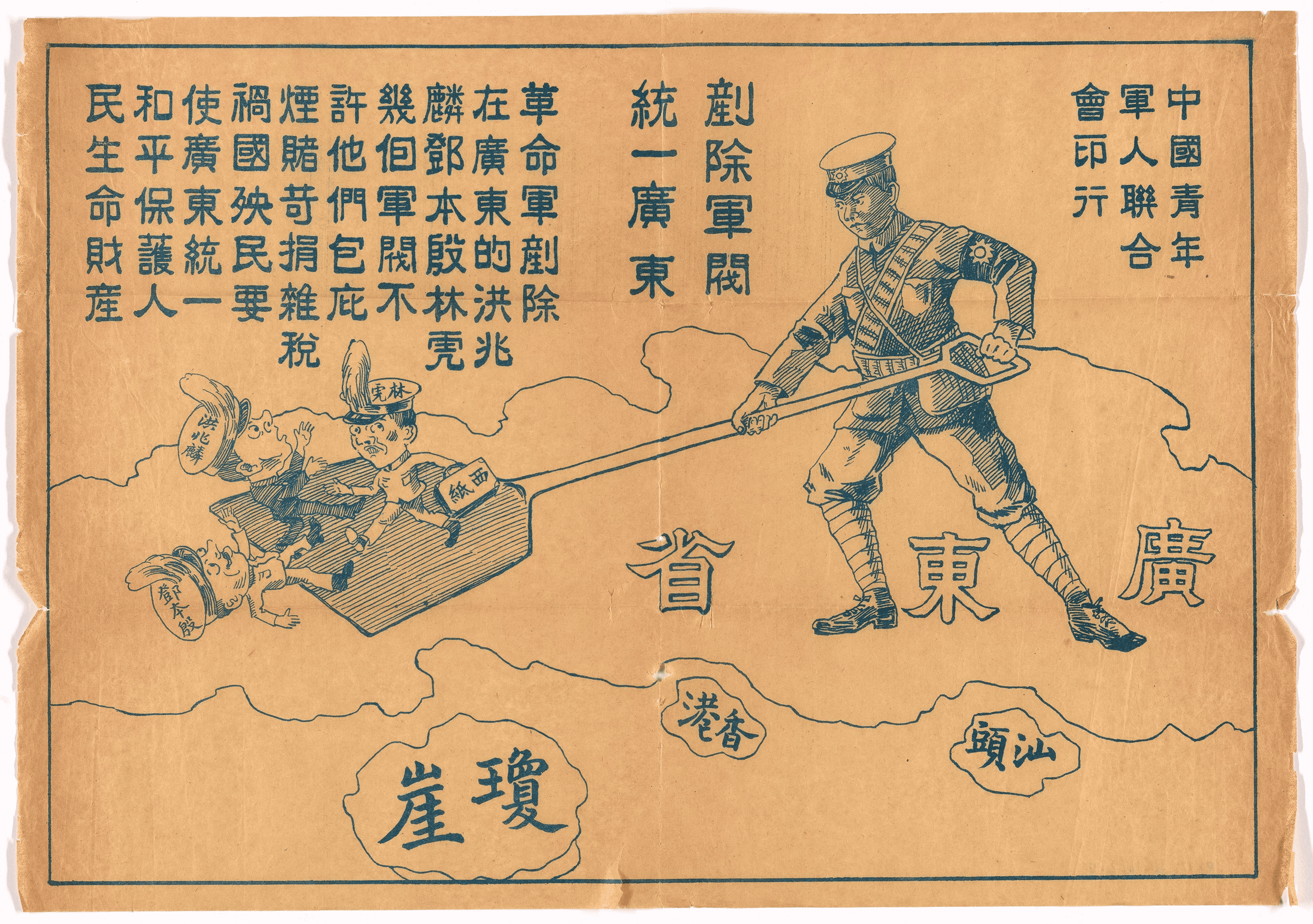

1927年,中國國民黨因推翻滿清、一路掃蕩而取得了政權,在一隊隊特別會製作政治手冊的助手幫助下,轟隆隆地北上進入北京。他們的領袖蔣介石及他的副手們更喜歡使用海報及傳單,而不是子彈和炸彈。他們在全國各處張貼關於國民黨如何從災難和剝削中解放中國的海報。國民黨想要贏得國民的心,而不僅僅只是用武力讓他們屈服。

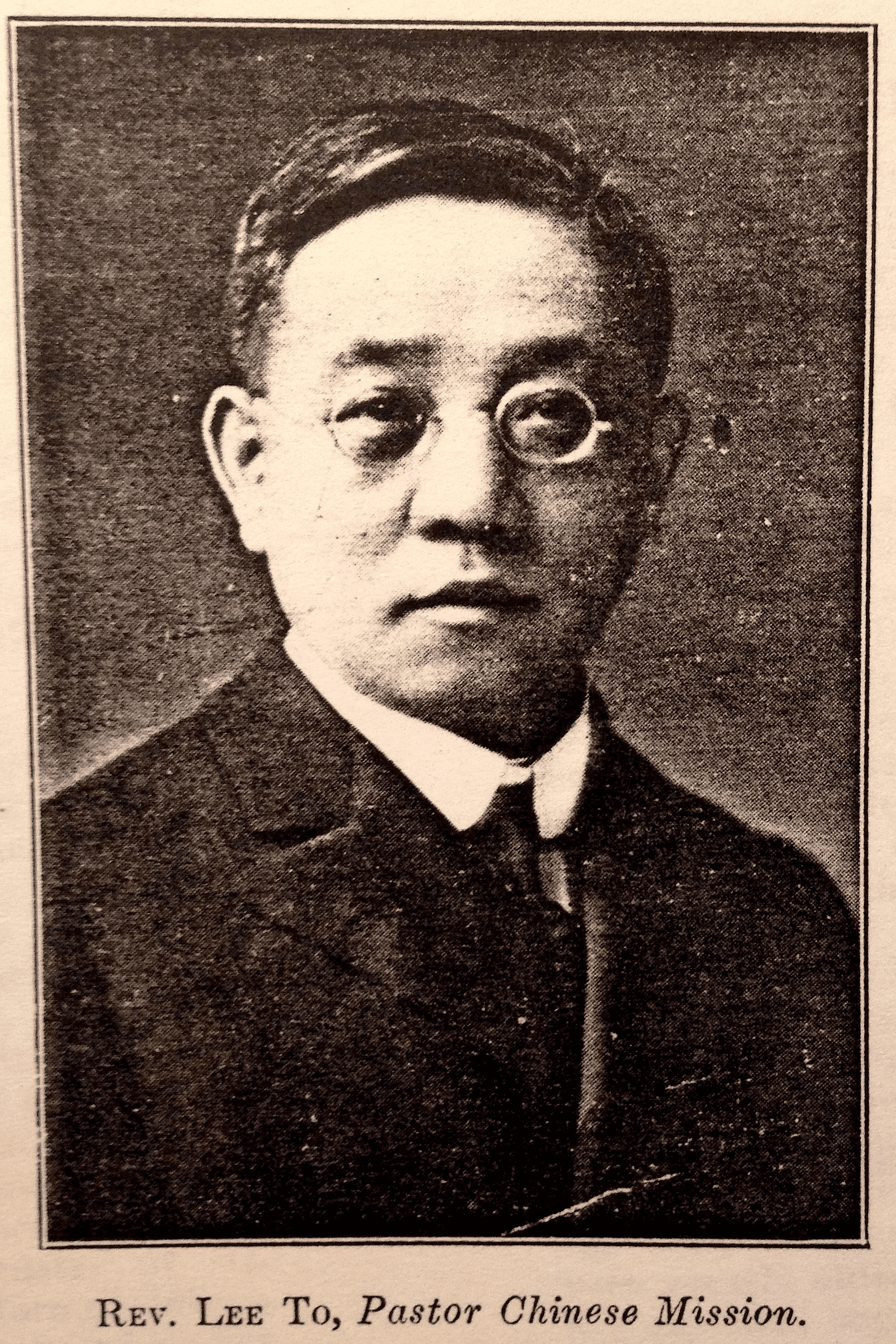

中國宗教手冊協會(R.T.S.)是基督教文學及福音小冊子的主要生產者,其總書記J·西德尼·赫普斯(J.Sidney Helps)驚訝地看著國民黨的革命透過 “使用我們(傳教)的方式,且在這基礎上加以改進” 來實現其政治目的。

他總結說:是政治宣傳的方式確立了中原王朝的新主人。那麼,基督徒難道不能用同樣的策略來開拓上帝的國度嗎?

就在這年,赫普斯向中國基督徒們提出挑戰:“起來,宣傳你們的王和主人”。

中國各地的基督教出版社聽到了他的呼籲。

數以百萬計的新教宣傳海報進入中國市場。這些色彩鮮豔的大海報(109厘米×76厘米)印製在最便宜的紙上,透過米漿和掃把被貼在牆上,短暫地吸引了人們的注意力,然後就被雨水沖走,或被其他更近期的公告覆蓋。

這些 “無聲的佈道家” 充斥在中國城市的繁忙街道上,也出現在農村的茶室和寺廟的門上。

被基督釋放

在1927年蔣介石上台期間,中國基督教全國委員會(NCC)製作了基督教宣傳海報,發送給中國所有新教教會中約三分之一的教會,這些教會屬於該委員會的管轄範圍。

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut. Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.

這些基督教海報每100張為一捆,以爭取民心為目標開展了自己的福音運動。它們不是用於主日學,也不是用來裝飾教會。每張海報的底部都有非常明確的指示:“請掛在公共場所”。

NCC的海報修改了國民黨的形象,讓根除邪惡和腐敗的不再是國民黨的軍隊,而是耶穌和祂的宣教士部隊。

是基督,而不是蔣介石,才是將中國從外國侵略、無知、階級差異及迷信中解放出來的人。

看哪!現在是救贖的時刻

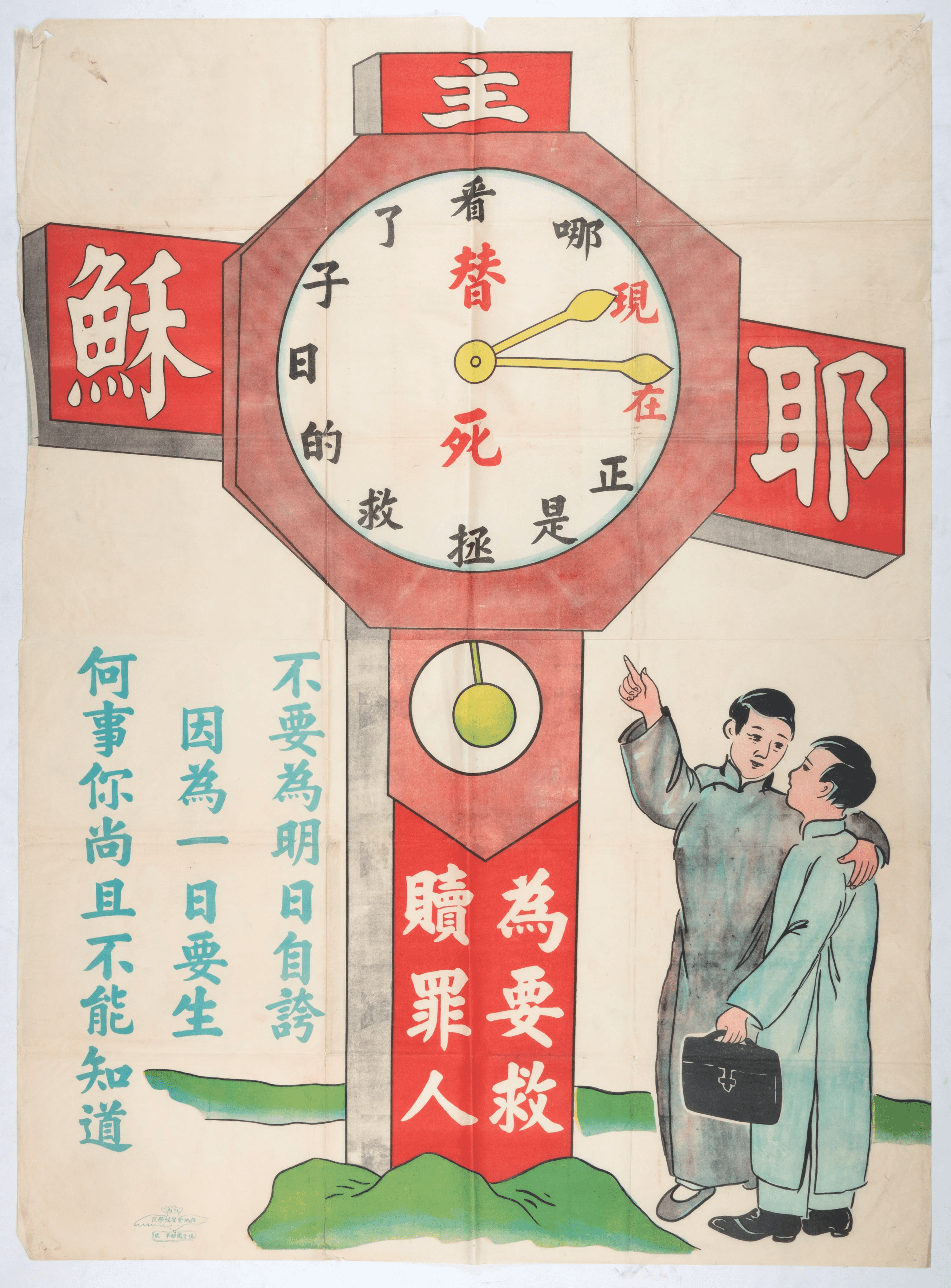

在中國街上其他類型的基督徒海報則表達了一股深深的急迫感。

Courtesy of the World Gospel Mission Archives, Marion, Indiana.

Courtesy of the World Gospel Mission Archives, Marion, Indiana.

中國已被帝國主義列強瓜分得破碎。整整70年,每一次抵抗的努力都失敗了。如果繼續用同樣的方式去努力 — 同樣的政治解決方式、軍事策略或經濟調整 — 或甚至堅持同樣的宗教傳統或遵循同樣的道德規則,等同於再次投降。

對許多中國人來說,歷史的痕跡是顯而易見的:如果中國不改變,中國可能甚至不會再存在。

“做決定的時刻到了”,一張在十字架上掛上時鐘的海報點亮了這個信息。時鐘上的文字不僅清晰 — “現在正是拯救的日子了” — 而且其意像也令人震撼。

在中國,時鐘與死亡有意義上的連結,而這張海報特別強調了時間的敏感性:除非立即有所改變,否則末日就在這裡。

不再犯罪

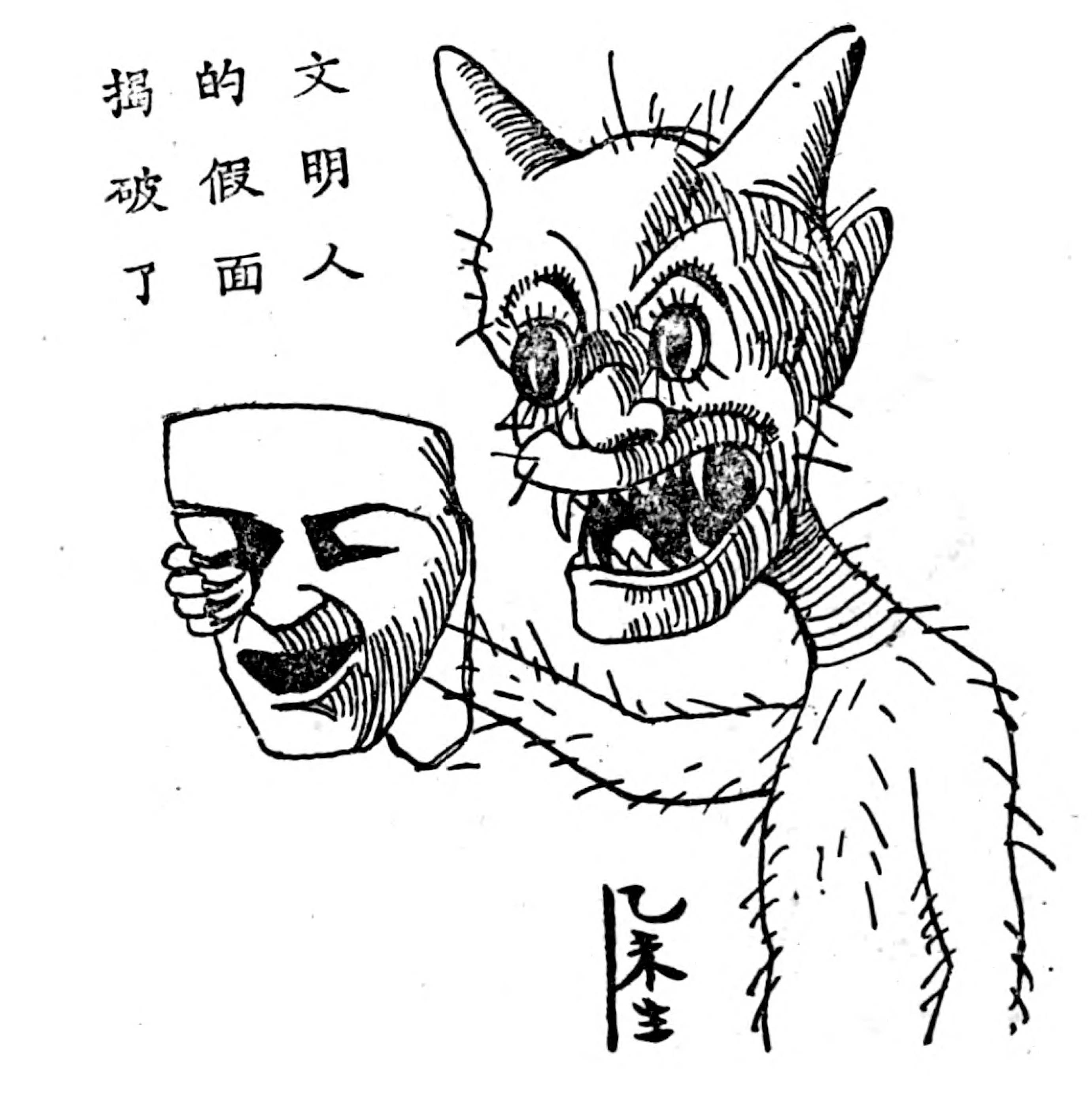

中國街上的基督教海報很吸引人的注意力。海報試圖說服觀眾認知到自己在道德和靈性上的危機,但更是傳達出 “除了個人的救贖外,他們還面臨更多的危機” 等信息。

這些海報以微妙但清晰的方式提及中國正面臨的絕望處境。乍看之下,“罪是人的敵人”這幅海報畫著的似乎是針對個人的陋習 -酒精、鴉片、賣淫和賭博…等等。

Courtesy of the World Gospel Mission Archives, Marion, Indiana.

Courtesy of the World Gospel Mission Archives, Marion, Indiana.然而,當時海報的目標受眾會意識到,被這些罪惡所困的不僅僅是一個容易犯罪的人,而更是整個中國的隱喻。

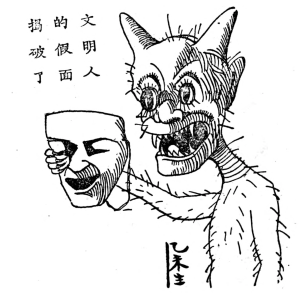

這幅海報背景裡有一個戴著面具的人,他穿著綠色的襯衫,拿著長矛頂著地上那個可憐人的脖子。從1920年代開始,受馬克思列寧主義啟發的圖像在中國流傳著,描繪的正是這種蒙面人。(國民黨並不是唯一一個相信海報有深遠影響力的政治群體)。他們持續宣揚一條明確的信息:西方人,尤其是宣教士,總是把自己裝得像“文明”的人類,但他們實際上是“怪獸”。

馬克思列寧主義的宣傳就是:西方宣教士特別的陰險,他們的背叛隱藏在高尚的理想背後。表面上透過教育、農業現代化和醫藥來援助中國,實際上是一種伎倆,是文化帝國主義和經濟剝削的幌子。

根據共產黨的宣傳,民族救亡始於人民認識到隱藏在面具背後的外國侵略的事實,並協力將這種“邪惡”的勢力從國內驅逐出去。

創作《人類的敵人:罪》的倫敦基督聖教書會(The Religious Tract Society)藝術家周志晨(Chow Chih Chen)對共產黨這種概念作出了回應。他用海報中的畫來寓言中國目前的狀況。

周志晨利用蒙面人這一標誌性的線索幫助觀眾認識到他的海報不僅僅是關於個人的道德缺陷。在他的畫中,整個國家都被許多人認為是無害的休閒活動和各種娛樂活動所束縛和迷惑。在其享樂主義的白日夢裡,中國失去了抵抗那些把致命的長矛架在自己脖子上的外國勢力的能力。

這張海報向中國發出了來自聖經且與地緣政治有關的信息:“罪的代價是死亡”。

對於那些看得懂的人來說,國家的救贖並不在於現代化、共產主義革命或國民黨的軍事力量。

在中國,必須有更深層次的東西出現。因為中國已經成為一個無助的俘虜,是外國勢力能輕易消滅的獵物。海報敦促道:“這個國家必須現在就求助於耶穌,因為只有祂能打破一直以來奴役著這個國家的束縛”。

兩條不同的路

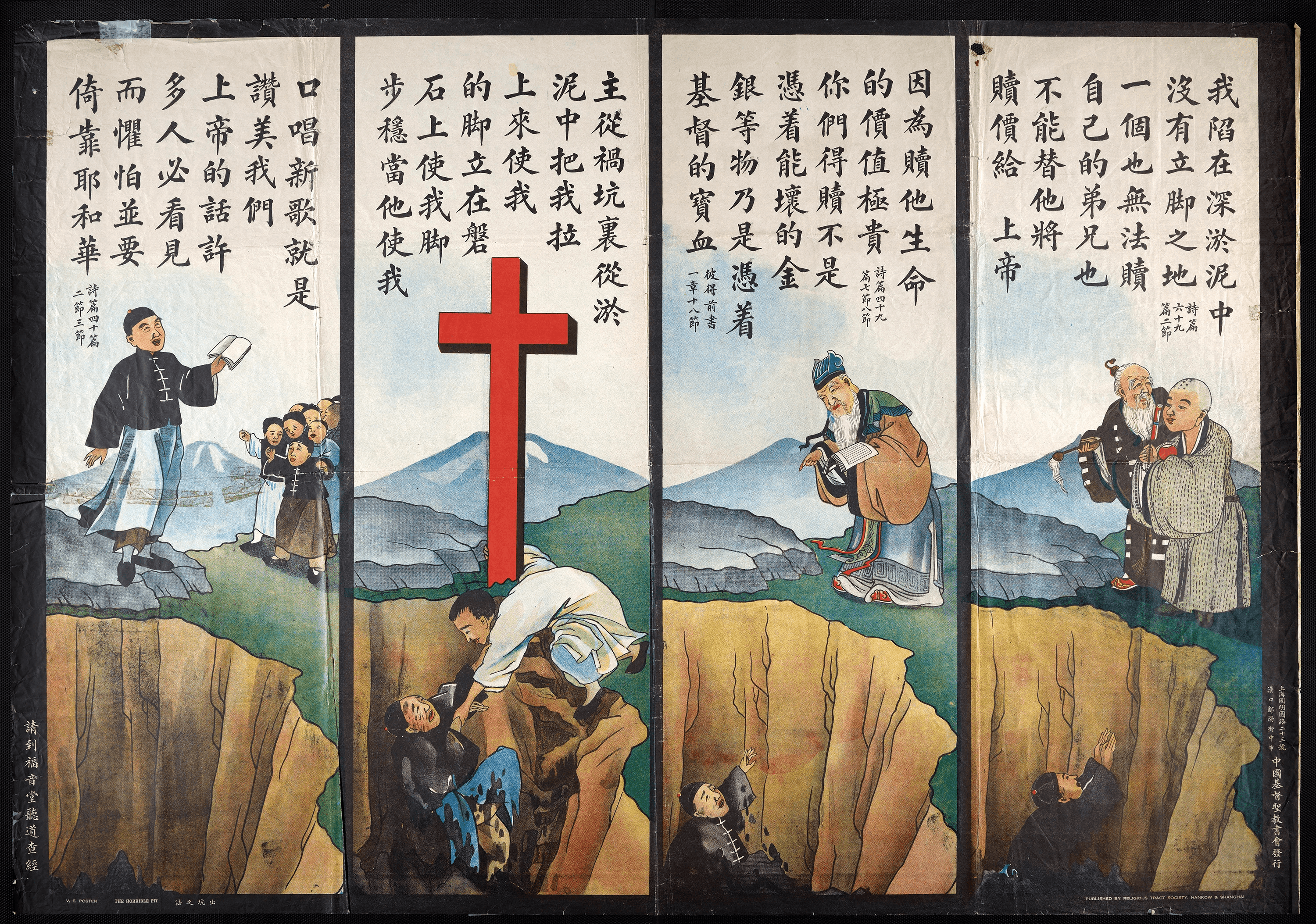

很少有東西能像海報上畫的“兩條不同的路”那樣傳達出改變方向的必要性。

這是1920和30年代政治宣傳活動常用的圖像,目的是簡化人的選擇性。例如這張出現在《申報》上的漫畫,把人們放在一個十字路口。

左邊是一條標有“敵國產品”的路,上面的標誌說明購買進口產品 — 即使更便宜- 卻是直接通往讓中國崩潰的道路。右邊是一條名為“民族產品”的道路,上面的標誌指向“民族生存”。

一切都取決於人的選擇。該走哪條路呢?

基督教的海報則稍微改變了這個場景。人們很少準確地站在十字路口。相反,他們往往是漫不經心地走過岔路口,繼續朝自己的方向走。海報告誡著:如果人們對周圍的跡象沒有時時保持警惕,將會有災難性的結果。

“你們這瞎眼的看吧!”畫著一個佛教僧侶、一個農民和一個學者(中國社會的濃縮面)正沿著“錯誤的道路”走著。他們離掉下懸崖只有半步之遙,如標語所警告的,他們即將墜入“永恆的死亡”。

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.然而即使是在這最後的關頭,也不會為時過晚。如果人們能注意到路旁的警示跡象,結果也許會大不同。在別處有著另一條道路 - 一條通往永恆獎賞的上升之路。所有尋找救贖的人只需要轉個彎,榮耀的冠冕就會屬於他們。

拯救生命的十字架

有不少基督教海報警告著:中國和其人民正處於災難的邊緣,他們的腳在深淵的邊緣徘徊。

但其他海報則走得更遠一步。他們認為中國人民已度過關鍵時刻,不需要做出選擇。相反的是,他們需要被拯救。

在1920年代,一場旱災將2000-3000萬中國人推向了飢荒,並奪去了50萬人的生命。十年後,洪水使5200萬人流離失所,吞噬了200萬人的生命。

在這些災難事件之間,中國經歷了近十次內戰,在破壞性的經濟制裁下萎靡不振、被世界性的大蕭條所吞噬,只能無助地看著日本吞併滿洲。

接下來的幾十年可說是更糟糕,因為國民黨和共產黨的軍隊將地區衝突上升至全國性的戰爭,再將全國性的戰爭變成了世界性的戰爭。

在基督教海報宣傳的全盛時期,中國是一個在深淵邊緣搖搖欲墜的國家。

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.也難怪觀眾們覺得他們需要一些能支撐他們的東西。

一次又一次,基督教宣傳海報具體地像人們提供這種盼望及保證。耶穌的十字架成為在一個危險和毀滅性的世界中唯一堅定的錨或救生筏。吉祥的紅色不僅向觀眾承諾了新的開始,也承諾將賜下祝福。只要他們緊緊抓住十字架,他們的厄運和中國的崩潰就會被扭轉。

永恆的真理

無論20世紀初期中國所面臨的諸多危機是否容易解決,基督教海報讓我們看到中國基督徒對其信仰所持有的信心,以及他們如何努力使基督信仰對其同胞有吸引力。

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.

Courtesy of the Special Collections, Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut.在ccposters.com收集的數百張海報中,人們可以看到中國的基督徒如何在面對國民黨和共產黨的宣傳時,精心製作自己的民族救贖信息。新教徒相信基督能改變中國,他們以各種方式描述祂奇妙的救贖行為。

因此,當共產黨在1949年上台時,毀掉幾乎所有的基督教海報也就不足為奇了。如今,波士頓大學全球基督教及宣教中心(The Center for Global Christianity and Mission at Boston University)正在收集由宣教士和難民帶來的倖存海報。這些海報揭示了當年中國基督徒爭奪其國家靈魂的一些創意方式。

達里爾·愛爾蘭(Daryl Ireland )是波士頓大學神學院(Boston University School of Theology)的研究助理教授,也是即將出版的《拯救的願景:革命時期的中國基督徒海報》的編輯。

本文章的前一版本發表於ChinaSource。

翻譯: Yi-Ting Tsai