幾年前,我教了一堂我知道可能會引起爭議的查經班。當時我已在神學院修了幾年的課,我的教會邀我加入每週一次的婦女查經班教學團隊。當時查經班正在查考《創世記》,其他人已選好自己要帶領的經文後我才加入,而剩下的唯一選項是《創世記》第18到20章。教會給的標題僅僅寫:「所多瑪和蛾摩拉」。

雖然我對這個任務感到有些驚恐,但最終我還是以「款待(hospitality)」作為這三章經文的教學主題。我解釋道,上帝在這幾章經文裡審判了不同國家,依據的是他們是否願意接納外國人/外來者。我運用了我在神學院學到的所有工具,對自己的釋經充滿信心。

但就在我要教這堂課的幾天前,我所在的州的州長頒布了一項禁令,阻止任何難民來我們這裡定居。這讓我覺得這幾章經文在當前的處境裡有清晰的應用,儘管有點害怕受到批評,我還是決定如此教導查經班。

查經結束幾個小時後,我的牧師主管發來一條短信:「你今天早上在查經班裡說了什麼?教會有些人說明天要來找我談這件事。」我非常害怕,花了整個下午準備為自己辯護的內容。

當時的我經常在Twitter上討論政治,與許多批評難民安置計劃的基督徒互動,其中一些人用排外或種族主義的論點支持他們的立場。在準備為自己辯護時,網路上的聲音影響了我的思維方式。我在回到工作崗位時已做好了戰鬥準備,還未聽到反對意見就確信她們懷有惡意。

關於網路對我們公民生活的腐蝕性影響,已有許多文章探討過:虛擬關係取代了面對面的連結,演算法推動了兩極分化,信息來源的泛濫助長了錯誤信息的傳播。

但我在意的不僅僅是網路如何教我們在社交媒體上對話,我更關心的是這些消耗人的互動如何讓我們失去面對面進行艱難對話的能量。

我們在網路上養成的錯誤溝通習慣並不會只停留在網路上。我們在社交媒體的狹窄平台上學會的對話方式會出現在我們的餐桌上、教會的長椅上,甚至鄰居的街道上。我們學會了懼怕或厭惡另一個陣營的人,學會了如何批評對方,知道如何畫出分別敵我的戰線。

更令人擔憂的是,這些網路上的互動耗盡了我們的精力——讓我們在現實生活中無法與彼此進行有意義的對話。

與網絡上的酸民辯論、應對帶有惡意的爭論、保護自己免受人身攻擊,這些都會導致我們實際見面對話時在情緒上及精神上的匱乏。在網路上經歷一次又一次的爭論後,我們可能會覺得另一陣營的人若不是絕對邪惡,就是愚蠢的。面對無數次惡意攻擊後,變得充滿防衛心和神經質也是自然的反應。當你一次又一次見識到人性的陰暗面時,對他人抱持最壞的假設也是合理的。

然而,我們需要的不僅僅是好的政策提案及黨派平台,我們需要的是那些能「快快地聽,慢慢地說,慢慢地動怒」的人(雅各書1:19),需要那些能拋棄「忿怒、暴戾、惡毒、毀謗和污穢言語」的人(歌羅西書3:8),和那些拒絕編造謊言攻擊對手,和平並溫柔地生活的人(提多書3:1-2)。

這是一項看似簡單,但可能需要我們積極脫離那些耗盡我們內在資源的社交平台的任務。

查經課結束的第二天,我走進老闆的辦公室,準備好十個辯護論點,但結果我根本不需要用上它們。那些找牧師談話的會友唯一問的問題是:為什麼我們(教會)沒有為難民鄰舍做更多的事?

我對我服事的這些會友犯下極錯誤的預設。雖然我後來確實發現教會內部存在深刻的分歧和不信任,但在這個情況下,我錯得離譜。我錯的原因與如今我們的政治生活一樣:我根據她們的年齡和種族對她們做出判斷;我認為別人存心不良;我一害怕批評就立刻防衛起來。但還有另一個原因:我把越來越多時間花在網路上與人爭論政治。

如果那天教會會議的進展不同——如果那些婦女帶著對我課程的批評或問題來面質我——我不會以仁慈和寬容的態度看待她們所擔憂的事。我在網絡上的激進主義讓我對她們所擔憂的事抱以高傲和蔑視的心態,預設她們心懷惡劣的動機。

更甚者,我已經被網路持續不斷的批評、憤怒和殘酷語言壓得筋疲力盡,無法對她們的擔憂展現同理心,無法持開放的態度接受她們也許能教會我的東西。

我花了很多時間與牧師和教會談論基督徒的政治生活,他們之中許多人會邀請我在選舉前夕演講。他們很敏銳地察覺到選舉時期為我們信仰帶來的挑戰,但我希望有更多的教會會問:我們現在該做什麼,才能在選舉結束後仍有能力服事我們的鄰舍?

這場選舉會對我們之中最脆弱的鄰舍產生實際的影響。但無論誰當選總統,無論哪個政黨掌權,我們的鄰舍和社區都需要那些能夠服事他們、與他們建立關係、並共同解決社區最大需求的人。

我們需要記住,我們都是有限的存在,我們有限的資源會在充滿張力和艱難的對話中被消耗殆盡——因此,我們需要明智地分配這些資源。我們應該思考,是否將精力浪費在試圖說服網路上的陌生人,或是應保留這些精力來關心我們實際生活裡的鄰舍。

事實上,有多種切實可行的方式能尋求我們群體的福祉:參加市政會議、在地方公立學校或危機孕婦(crisis pregnancy)中心做志工、舉辦社區聚餐。

我們不必全都必須放棄社交媒體,但我們可以更認真地衡量它的代價,並更謹慎地分配我們有限的資源。

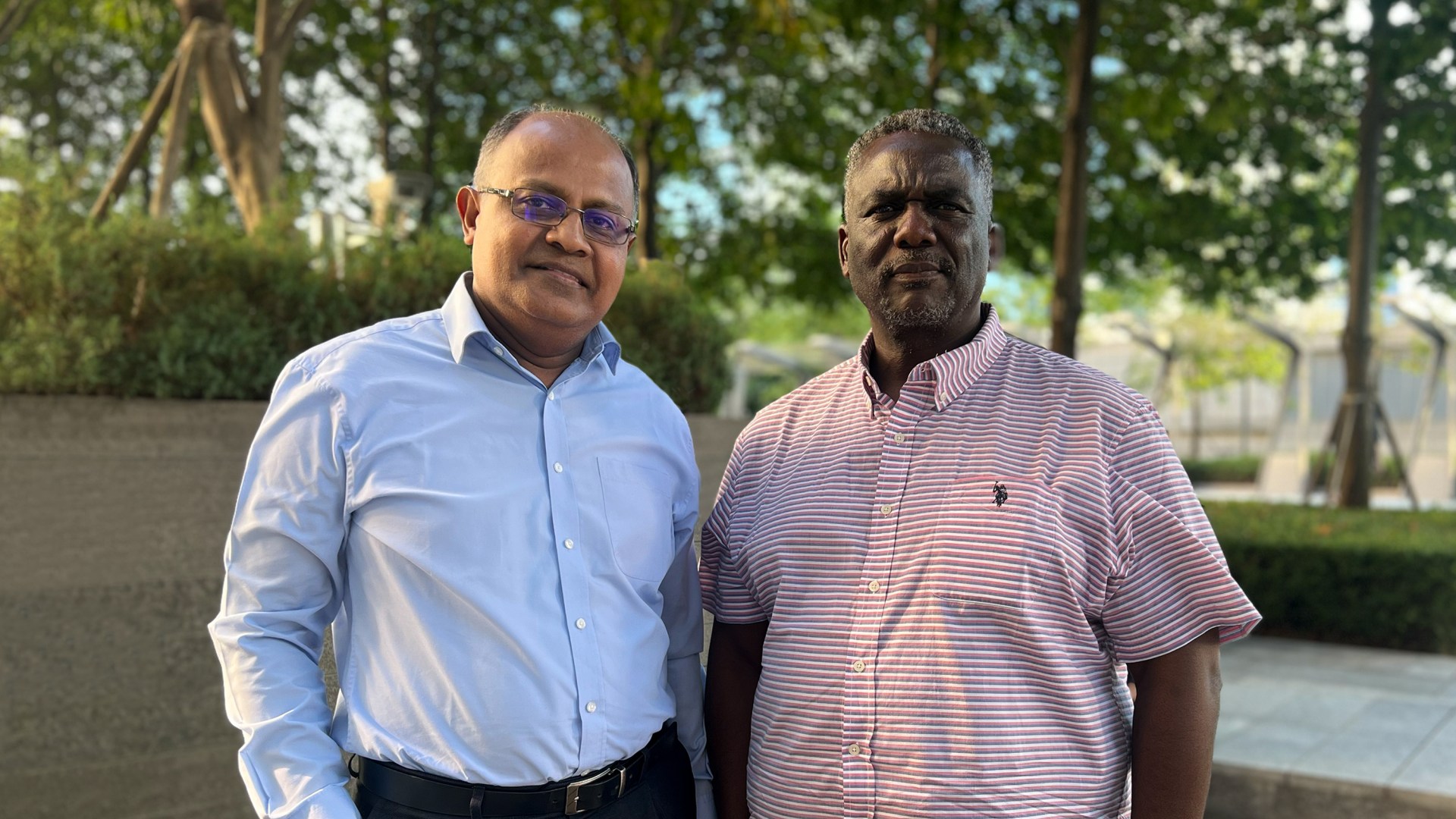

凱特琳·謝斯(Kaitlyn Schiess)是《選票與聖經:聖經在美國政治中的使用與濫用》以及《我們從這裡去哪裡?》的作者。