坐在我對面的朋友拿起一張皺巴巴的餐巾紙。在我們熱烈的交談中,我的朋友——他是一位牧師——解釋著他都是如何準備講道。他才華洋溢,很有創意,非常在乎聖經本身以及為何聖經對他的會眾而言很重要。他把餐巾紙鋪平,在一角寫上一個「X」,代表聖經文本,然後,他在正方形的紙巾中間畫了一個巨大的十字架。最後,他再加上一個從X到十字架並穿過十字架的箭頭。他解釋說,無論是關於傳道書或腓利門書的講道,「每當我坐下來思考一段經文後,我總是會自問,十字架與這段經文有什麼關係?」

餐巾十字架是一種有成效的講道方法。身為基督徒,我們相信聖經所有內容都指向基督,而基督作為聖經的焦點,為我們提供理解聖經內容的最佳視角。更具體地說,如果十字架是基督生命和工作的焦點,那麼透過這個焦點來解釋經文似乎是個很好的方式。十字架使我們看到天父的愛真實的作用:赦免我們的罪,使我們與祂和好。使徒保羅告訴我們,他只傳講耶穌基督並祂釘十字架(林前2:1-2),也清楚地表明,除了十字架,他絕不以其他事物誇口(加拉太書6:14)。所以,我們一無所缺了,是嗎?如果我們有十字架,還怕缺少什麼呢?

這種以十字架為中心的觀點向我們展示了很多事情。但如果按照聖經的說法,它們還遠遠不夠。新約並沒有以耶穌被埋葬的故事來結束祂的事工。相反的,新約花費大量篇幅描述耶穌的復活。把我們對聖經的解釋局限在十字架上,就像高爾夫球揮桿後,球沒有接續的動作一樣:沒有到達它要去的地方。

容我解釋一下:我並非要降低人們對十字架的關注,而是要求更多的關注。餐巾紙上需要有第二個圖像。我不希望十字架被抹去,但我希望加上一個空的墳墓。

顯然的,北美福音派基督徒並沒有停止相信基督真實復活了,但我不知道我們是否真正理解基督的復活在永恆裡的意義。復活不只是為著那些已經死去的人,也是為著我們這些仍然活著的人。當我們淡化,甚至無法理解復活的意義時,我們就會有問題了。對保羅而言,若我們想理解福音的美好之處,十字架和復活兩者絕對密不可分(林前15:14)。

若除去空墳墓不談,我們對十字架本身的理解就會被扭曲。若僅僅只看十字架,就好比打開了一扇們門,讓我們視個人罪惡的饒恕為福音的唯一內容。這讓我們潛意識裡相信,消滅個人的罪是我們人生唯一的任務。這種沒有加上對復活的理解所創造的故事太狹小了,我們不能活在其中。這種狹隘的理解把耶穌留在了過去,留在十字架上,留在數千英里和足足20個世紀外的距離。我們很容易得出這樣的結論:「我們原本有個大問題。耶穌解決了這個問題。現在就看我們如何擺正自己的生命了。」這種視角將恩典留在過去,好似耶穌兩千年前在藥箱裡準備好了藥,而現在我們必須為自己最新的疾病找到合適的藥瓶。

在餐巾畫上一個空的墳墓不僅僅是為了提醒我們第二個歷史事件,而是為了提醒我們今日的真實樣貌:復活的基督是天地的主宰。祂透過聖靈與我們同在,賜給我們力量,重塑我們的生命。基督使我們與祂自己合一,使我們與祂一同復活,坐在上帝的右邊(歌羅西書3:1)。正是這種與基督的連結,這種融入祂的生命的新狀態,使我們能尋求與上帝相關的一切。對上帝感恩——雖然是必要的、美好的——但這還不夠。基督徒「罪孽被饒恕」本身並不足以增強基督徒生命的力量。信實地跟隨耶穌需要「祂的力量」在我們身上做工,而這也是我們如今確實擁有的。基督的復活證實祂至今依然真實的存在,祂是我們的王。

罪

但是,難道對復活的關注不會分散我們對罪的嚴重性的關注嗎?不會的。基督的死既將我們包含在內,也同樣將我們包含在祂復活的生命中(林後5:14-17)。新約聖經裡的「metanoia」一詞,通常翻譯為「悔改」,與其被理解為為過去的行為感到悲傷,不如說是透過離棄罪惡、轉向基督來更新我們的心靈。正如17世紀的《威斯敏斯特小要理問答》提醒我們的那樣,我們的悔改是「向著生命」的悔改。這意味著,我們ㄧ生將持續不斷地從「死亡的事物」轉向在基督裡「與新生命相關的事物」。

因此,基督為我們做的工作並不僅僅只在我們的腦海裡完成,也並非只是很久以前在遙遠的地方發生的事。我們必須藉著聖靈與基督合一,在今世就活出上帝兒女的樣式,即使我們最完美的樣式無法在今世達成(約翰一書3:2)。基督徒的委身必須始終以基督的復活為基礎,即使我們不習慣用「復活」一詞或相關的概念;但「基督復活了!」確實提醒著我們,上帝並非只在過去做了一些事,而是如今仍在我們個人和教會的生活中積極工作。

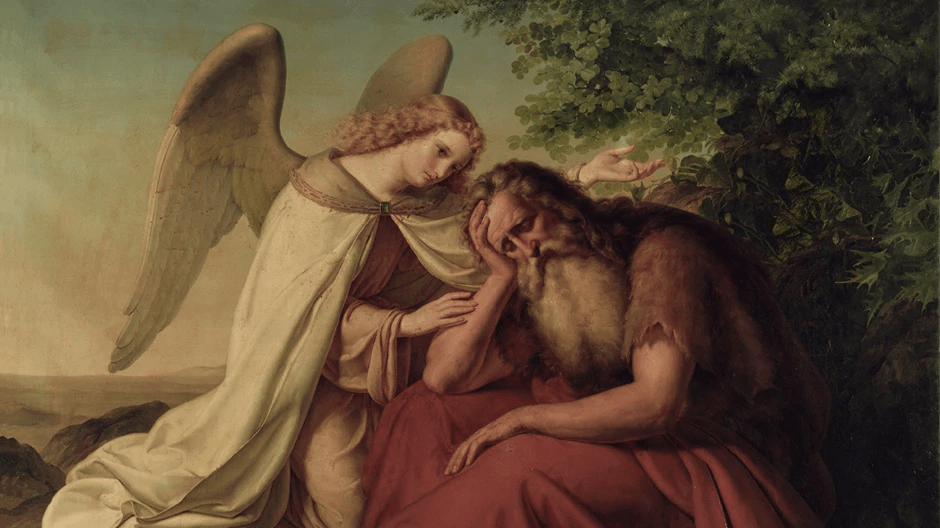

對使徒保羅來說,復活不僅關乎我們死後的生活,更影響著我們現在的生活。祂離開空空的墳墓,進入我們的生活:「我們一舉一動有新生的樣式,像基督藉著父的榮耀從死裡復活一樣」(羅馬書6:4)。保羅還說,上帝的靈使耶穌從死裡復活,而同樣的靈如今也住在我們裡面(羅8:11)。我們已經「與基督同活」(弗2:5-6),現在,祂復活的大能使我們的生命充滿活力,使我們能夠分擔祂的苦難,在祂的死裡變得與祂一樣(腓3:10)。藉著基督所賜的生命的靈,我們得到了自由,可以效法他,不僅為著自己,也為著他人的利益而活出祂復活的生命。

保羅說:「你們若真與基督一同復活,就當求在上面的事,那裡有基督坐在神的右邊。」(歌羅西書3:1)。在我們面前有兩種選擇、兩種生活模式:我們要麼看到「上面的事」,要麼看到「地上的事」(歌羅西書3:2)。但這並非把物質世界與非物質世界對立起來。「屬地的事」指的是那些悖逆上帝和鄰舍的行徑,如不道德的性行為、邪惡的慾望、貪婪和拜偶像(西3:5)。上帝的律法反映了我們與上帝、彼此、以及全地之間最初應有的和平(shalom)的關係。我們如今雖仍與罪搏鬥,但保羅提醒我們,我們並非迷失的士兵,只能盡自己所能,僅靠十字架上曾經的勝利來武裝自己。我們如今活在基督的生命裡,活在祂的能力中。基督差遣自己的靈來到我們裡面,不是來代替祂,而是作為祂同在的力量和方式。

國度

福音最主要的內容是關於耶穌是我們的王(因此凱撒/地上政權,無論其政治形式如何,都不是我們終極的王),祂是前來拯救子民的救世主,祂掌管著天地(使徒行傳 2:32-36)。我們的王和祂的王國就在這裡。若我們對這個好消息的理解僅限於宣稱祂除去了我們的罪孽(當然這是個榮耀的事實),那我們就有可能把耶穌簡化為一種對付罪的公式和方法。但耶穌不僅僅是「某個問題」的解決方案,祂就是生命的源頭!

另一方面,若我們對信仰的理解以耶穌為中心,那麼祂就會使基督徒生活的各個層面與祂保持一致。耶穌引導我們在喜樂中讚美他,在相信祂已經消滅了我們的罪的信心中承認我們的罪,在聆聽祂的話語被人宣講的時候,盼望祂引導我們過信實的生活,然後,在知道祂既是安息日的主,也是「我們週ㄧ至週六的主」的認識中喜樂地度過每一天。

以基督為中心的基督教所宣揚的福音,使我們從簡單地從「避免罪惡」轉變為「真實地愛上帝和我們的鄰舍」。這並不是所謂的「自助心態」所成就的心理把戲。基督徒感興趣的不僅是不再做壞事,而是在聖靈的指導和幫助下,經歷結滿果實的生命。是的,我們被呼召向罪死,但好消息不只是負面的,也是正面的:我們因著愛而活。這是一種新的愛,它解放了我們,使我們能與造物主、我們的鄰舍以及祂所創造的世界重新建立關係。

清教徒約翰·歐文(John Owen)有時會提到「福音式的聖潔」,他把其他人傾向分開來看的東西連結在一起:「好消息」和「基督徒的順服」。每當我們聽到「順服」這個詞時,往往會感到恐懼。對我們來說,這個詞聽起來很像律法主義,甚至是種壓迫,但這暴露了我們對上帝和福音的看法已經變得多麼扭曲。上帝不喜歡為了考驗我們的忍耐力或委身而任意制定一系列讓我們遵守的規則。基督徒順服是因著愛:上帝的誡命給了我們一個大綱,一個如何愛上帝和鄰舍的框架。我們對上帝律法的理解必須始終以愛為出發點和歸宿。

福音派基督徒順服不是為了贏得上帝的眷顧,而是正因著上帝的眷顧,能在此生將基督復活的大能活出來。基督徒的生命被塑造成十字架的形狀,並像空墳一樣得著釋放。這樣的生命不僅會認真對待罪的危險和扭曲,也會認真對待恩典和寬恕。這樣的生命以上帝恩典的愛為動力,使我們的生命能成為上帝那能改變人心之愛的管道。

我們並非在創造、建造甚至是建立上帝的國度,因為那是上帝的工作——事實上,那是上帝給我們的禮物(路12:32)。而我們以上帝自由的兒女和使者的身份活在上帝的國度裡。透過聖靈,我們與復活的國王聯合,為孤兒和寡婦謀福利,關心囚犯或在憂鬱中掙扎的孤獨靈魂。我們從罪和死亡的綑綁中被解救出來,被釋放進入新生命及有建設性的、聖靈所驅動的愛之中。

自由

如果我們以忽視復活的方式大力宣揚十字架,我們很容易忘記基督與我們同在。我們極端個人主義的文化很容易將福音簡化為「罪惡管理療程」,專注於外在行為的矯正和內在心理的改變。我們感覺自己陷入犯罪、悔改、尋求寬恕,然後再尋找處理內疚和羞恥感的方法的循環之中。

復活的基督的存在至少在兩個方面讓我們走出大腦認知上的困境。首先,仰望祂的習慣成為祂恩典的一種方式,能改變我們思想和生活的模式。其次,祂帶領我們服事身邊的人,賜給我們恩典的話語,讓我們向他們的生命說話,安慰哀傷的人,為受傷的鄰舍謀福利。令人驚訝的是,我們往往不是透過提醒自己一萬次「我們已得到上帝的饒恕」才能真正相信這一點——而是當我們藉助使耶穌從死裡復活的聖靈的力量,饒恕曾經深深傷害我們的人時,我們才能真的相信這一點。確實很難想像,我們竟然能在饒恕他人時,真正相信並經歷到上帝的饒恕!但這就是耶穌復活的生命在我們身上的力量。

天父的兒子若叫你們自由,你們就真自由了(約翰福音8:36)。這種自由既是一種「擺脫」的自由(擺脫過去束縛我們的罪和死亡的自由),也是一種「進入」的自由——在今天和明天不斷更新的進入基督生命的自由。罪奴役著我們,但基督拯救了我們,解放我們。我們被耶穌的愛解放,而這樣的愛解放我們能去愛我們的上帝和鄰舍,這就是自由!這正是耶穌的敵人所不具備的自由。他們以為自己的血統足以證明他們是自由的,但耶穌說得很清楚:真正的自由是愛父所差來的兒子的自由。當我們不愛天父或鄰舍時,我們難道真能感受到自由嗎?(約翰福音8:42;約翰一書4:19-21)。基督的十字架和復活這兩個事實ㄧ同提醒我們,三位一體上帝的救贖工作為我們帶來豐盛的自由,將我們從罪和死亡的可憎現實中拯救出來,使我們獲得生命和盼望的美好。

一些基督徒說,空的十字架就是故事的全部,但十字架之所以是空的,是因為基督的跟隨者將祂的屍體帶到黑暗的洞穴裡。這並不是故事的結尾。正是十字架和榮耀的空墳墓,指向基督最後的升天展現了我們信仰的全部歷程。因著基督的工作,上帝確立基督為天地之王,我們因此擁有盎然生命所需的根基、力量和自由。祂賜下喜樂在我們的生命裡,因為祂已經把自己給了我們,無論是當時、現在或永遠。

基督已經死了。基督已經復活了。基督將會再次到來。

凱利·M·卡皮克(Kelly M. Kapic)是聖約學院的神學研究教授,最近的著作是《成為完整的人:為什麼貧窮的對立面不是美國夢》(Becoming Whole:Why the Opposite of Poverty Isn’t the American Dream),與布萊恩·菲克特合著。