若想要了解我們對「道成肉身」這一奧秘的渴望有多深,只需參加一次聖誕劇,看看馬槽裡擺的是塑膠娃娃還是真正的嬰兒。

塑膠娃娃顯然更合乎常理,因為嬰兒並不那麼可預測。導演無法安排嬰兒的啼哭時間,避免干擾牧羊人的台詞,也無法防止嬰兒的嚎啕大哭破壞《平安夜》的演唱氣氛。然而,正是這啼哭聲,讓我們更真實地聽見伯利恆的回音。

我們每個人的生命故事都從屬於自己的「誕生場景」開始——通常是在螢光燈下的醫院裡。我們當然不記得自己的這一幕,但我們有些人有幸見證一個孩子誕生的時刻。那一瞬間,讓一些人,譬如作家富恩特斯(Carlos Fuentes),驚嘆得無法以文字表達感受。

「我無法解釋,也無法想像這個畫面。我只能見證它的發生,」富恩特斯如此描述第一次見到自己孩子出生的時刻。「當塞西莉亞誕生,第一次啼哭時,我知道自己聽見了大自然的宣告——那既是最新的,也是最古老的聲音。」

他繼續寫道:

「聽見一個人類進入世界的聲音,就是聽見萬物起源的回音,聽見一首激昂的歌。一個小女孩啼哭並不僅僅是因為這是最自然的反應,而是透過她的聲音——這條將她引向社會、文化和愛的管道——她的本性在那一刻真實地顯露。誕生的奇蹟就是如此。」

人類的嬰兒會哭泣。在這些哭聲中,我們聽見他們的請求——需要餵養、擁抱或換尿布,或是想遠離刺耳的聲音和明亮的燈光。但有時,我們無法解讀這些啼哭及眼淚背後的原因。

文學學者羅傑斯(Jonathan Rogers)曾指出,嬰兒(infant)這個英文字根源於「年輕得尚未能說話」的意思。啼哭,以及人們對啼哭的回應,正是嬰兒學會與父母建立連結的一部分。

哲學家泰勒(Charles Taylor)寫道:「當父母回應孩子對食物、止痛或愛的接觸的需求時,實際上正在幫助孩子識別自己的渴望,以及如何滿足這些渴望。透過這樣的回應,這些本可能演變成挫折的情感風暴被賦予明確的目標及可辨識的解決方式。」泰勒稱這種互動為「共融(communion)」,而正是從這樣的共融中,語言逐漸產生,生命也因此被塑造。

佛洛伊德則在嬰兒這種需求強烈、啼哭不止的狀態中,看到了某種「極致的自戀」,並認為渴望回到這種狀態是人類靈性動機的一部分。他寫道:「宗教的起源可以清晰地追溯到嬰兒時期的無助感。也許在這背後還有更深的原因,但我們目前仍籠罩在迷霧之中。」

弗洛伊德的「背後還有更深的原因」這句話承載了不小的重量。正如在許多領域一樣,弗洛伊德的化約主義(reductionism)在更進一步的研究裡常顯得不足。

多夫曼(Ariel Dorfman)指出,心理學家發現,嬰兒聽到其他嬰兒痛苦的哭聲時,會比聽到自己哭聲的錄音還要哭得更大聲。他說:

想想看:一個嬰兒對他人痛苦的聲音比對自己的痛苦更感到不安。嬰兒加劇自己的哭聲,表達對另一個嬰兒的團結,分擔他的痛苦,向這個嬰兒發出信號,告訴他他並不孤單。對我來說,這就是證據——如果我們需要證據的話——同理心根植於我們的物種之中,編碼在我們大腦的迴路裡。正是透過創造這樣一種社會網絡條件,讓他人的痛苦在變得難以承受之時,我們必須同理並安慰他,我們才得以成為人類。

然而,正如其他涉及人類動機的議題,弗洛伊德的觀點也有其部分正確性。嬰兒的哭聲確實揭示了他對不可控的力量的全然依賴及脆弱性——弗洛伊德稱這些力量為「命運」。

使徒保羅稱這些人類無法控制的力量稱為「世界的初階原則(elementary principles of the world)」,我們曾受其奴役。這種奴役就是保羅所說的「肉體」——當我們與愛我們的神隔絕後產生的混亂慾望及需求。而打破這種奴役的起點,並非英勇的行動,甚至也不是從有紀律的靈性成熟開始,而是一聲啼哭,像嬰兒一樣呼喊:「阿爸!父!」(羅馬書8:15)。

這聲啼哭並不能完全或清楚地表達我們的需求,而是一種脆弱的倚靠,有時以「說不出來的嘆息」(羅8:26)來傳遞。因為我們像新生兒一樣,無法用言語表達或概念化我們想要什麼東西,更不用說知道我們真正需要的是什麼。

耶穌教導我們,禱告時不需要用「許多重複的話」或「空洞的詞句」來接近上帝,因為我們的父在我們祈求之前就知道我們的需求(太6:7-8)。因此,我們的禱告不是為了進一步成為屬靈大師,而是回到最原始的狀態——回到我們仍有臍帶時想要做的那樣。我們首先學會說「我們在天上的父」,然後才學會祈求「我們日用的飲食」(太6:9, 11)。

聖靈在我們第二次誕生後立即在我們裡面做的,正是那呼召我們存在的「道」早已使我們預備好做的:啼哭。在第二次誕生中,如同我們第一次的誕生,我們有時會掙扎不已,被看似混亂的情況驚嚇。然而,只有在後來我們才會明白,那些看似危機的時刻其實是進入生命的開端。

道成肉身的奧秘之一在於,那使天地萬物存在的「道」竟然成了肉身——從和我們一樣的起點開始,成為一個只能以啼哭表達自己的嬰孩。人類嬰孩的哭聲所傳遞的意義遠勝過一聲愉快的「聖誕快樂」。今年,當這些哭聲打斷我們的節慶節目或聖誕頌歌時,讓我們停下片刻,敬畏那道。

讓天和地啼哭吧。在這些哭聲中,我們或許能聽到ㄧ個熟悉的聲音。

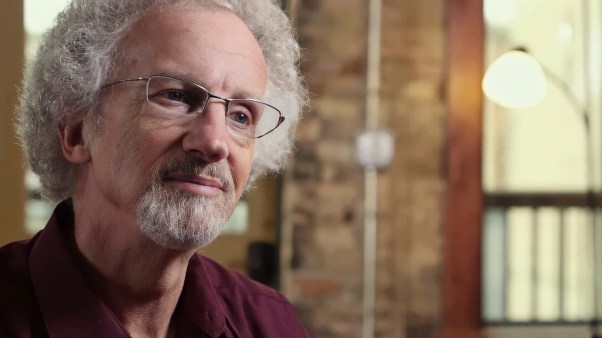

羅素·摩爾(Russell Moore)是本刊總編輯,負責帶領公共神學項目。