在基督徒之中,有許多人重視結果遠勝於過程,尤其是當那個過程需要花費一段時間時。現代科技則讓人們越來越無法忍受「等待」,例如AI 聊天機器人可以提供即時的答案,購物網站提供當日送達的服務。我們所處的這種追求「立即滿足」的文化,使我們輕忽繁瑣的實際練習過程、不喜歡緩慢的成長速度或長時間培養生命。我們若想要任何東西,就要立刻得到。

即使在聖經裡面找不到「時間就是金錢」這句話,教會卻無條件接受了這個口號,並大力宣傳效率至上的福音。這種思維模式不僅重塑了我們看待金錢的方式,也重塑了我們對上帝和基督徒生活的理解。

在一個崇尚效率、生產力與便利性的文化中,「人類生命的豐盛」與「深刻的人際關係」等價值,往往在人們追求做更多的事、達成更多成就的路上,被不切實際的期待、孤立、疲憊及不滿足所取代。在這一切之中,我們默默地在一個不言而喻的假設下運作行事:我們本來就該做到這一切,我們是 (或應該是) 沒有極限的——但這原本是只有上帝才具備的屬性。

教會太常鼓勵基督徒用「這個世界的方式」來解決無止盡的責任與壓力問題——透過提升「時間管理」技巧,例如更早起床、更有紀律、採用最新的科技來提升效率。然而,我們對「速度」的過度強調,往往使我們誤解上帝與祂工作的方式,結果也必然導致我們對自己的錯誤認識。

換句話說,我們最根本的問題,也許不是功能性的問題,而是神學性的。

聖經中的上帝,顯然與我們有截然不同的價值觀順序。

聖經中的上帝是耐心的、深思熟慮的、信實的。祂並不在意多花時間,因為祂最重視的並不是效率,而是愛。我們需要將我們的神學 (我們對上帝的理解) 與人類學 (我們對人之所以為人的理解) 連結起來,讓上帝的價值觀塑造我們的價值觀,而不是將我們的價值觀投射在祂身上。

基督徒一向相信,上帝是天地萬物的創造主,而不只是某個地域性的或部落的神祇。因此,神學家常提到上帝的「自存性」:唯有上帝是自有永有、完全自主的存在。所有受造物——包括我們——都必然依賴上帝存活。這是造物主與受造物的根本差異。

儘管「依賴性」在一些文化中常帶有負面含義,但在基督教神學裡,卻是一個正面的概念。我們身為受造物的美好本質之一,就是我們之所以被造,是為要倚靠上帝、倚靠他人、倚靠整個受造界。潘霍華 (Deitrich Bonhoeffer) 指出,雖然罪會扭曲我們倚靠的方式,但「倚靠」本肯並非人類墮落的結果,而是反映了上帝初始的設計。人類所謂的「完全自食其力、白手起家」只是一種神話,畢竟,每個人都有肚臍!我們在無數的方面都需要依賴他人。而正是我們的「有限性」將我們引向上帝、他人以及受造界。上帝的本意就是要人類在健康的彼此依賴關係中成長。

神學家克麗絲塔 (Christa L. McKirland) 在她的著作《上帝的供應,人類的需求》中提出「基礎需求」的概念,即一個受造物的特性決定了它的需求。當這些需求被滿足時,受造物便能茁壯繁榮;反之,若需求被抑制、阻擋,受造物就會受苦。她寫道:「玫瑰需要陽光才能茁壯,因為它是植物;鯨魚需要浮游生物才能茁壯,因為它是動物」,而「人類需要與上帝建立『第二人稱的關係』(second-personal relation) 」。

撇開學術語言,簡單地說,我們被設計成需要以雙向的方式與上帝互動。17世紀的神學家約翰·歐文 (John Owen) 稱這種關係為「交通/與神相交」(communion),並將之定義為一種「相互的關係」。意思是,人類受造就是為了與上帝有個人性的互動。少了這樣的互動,人類這種受造物就會枯萎;反之,這種互動關係若在「品質」與「數量」上增加,生命便會更加豐盛。

人類的生命若要真正繁榮昌盛,不僅需要水、食物、氧氣或他人的陪伴,更需要與上帝積極的交通、遇見祂。

然而,我們與上帝的關係,卻很少是「有效率的」。相反的,這個關係往往顯得緩慢,甚至令人感到不便。舉例來說,當上帝將祂的恩典擴展到我們破碎且需要幫助的生命時,為什麼祂不立刻使我們脫離我們的軟弱?為什麼我們的壞習慣沒有被立即抹去,良善的品格也不是立刻產生?如果上帝不喜悅我們某些態度或行為,為什麼大能的祂不乾脆立刻改變我們,使我們永不再跌倒?

我們基督徒不僅在與罪的持續掙扎中感到愧疚與羞恥,也會因自身「受造的有限性」而感到內疚。每當我們未能把與上帝的關係擺在優先位置,或當我們沒有足夠的精力去完成我們認為「應該完成的」所有事時,總會覺得自己應該要知道更多、做得更多、有更好的詩命樣式——總之就是要有「更多」。而因為我們常常無法達到自己「理想中的敬虔狀態」,我們不禁懷疑:上帝是否一直對我很失望,甚至對我感到憤怒?

但有沒有一種可能是,上帝所重視的,不只是結果,而是我們成長的過程,以及所投入的努力?要知道,上帝最高的價值並不是效率,尤其不是那種簡化的機械式效率,而是「愛」。

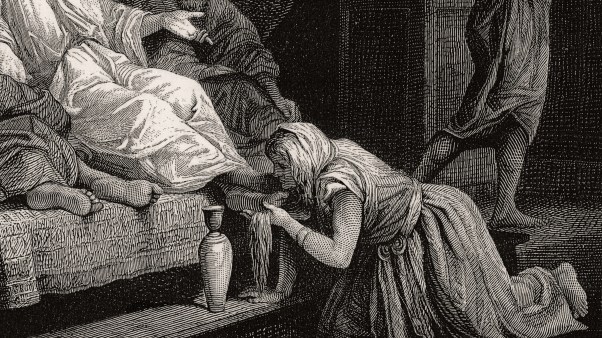

「愛」往往與我們所理解的效率相互衝突。你做過「最沒有效率」的事之一,就是去愛另一個活著的生命。愛一個受造物要求你付出精力、有彈性,以及極大的耐心。然而,這位全能的創造主始終把「愛」與「健康的成長」置於機械式的效率之上。《彼得後書》這樣說:

可是,各位蒙愛的人哪,你們不可忽略這一點:在主看來,一日如千年,千年如一日。主沒有像有些人認為的那樣,拖延所應許的;相反,祂對你們恆久忍耐,不願任何人滅亡,而願所有人都來悔改。 (彼後 3:8–9)

對上帝而言,祂更在意的是與我們的關係,而不是我們進步的速度;祂更關心的是提昇我們的目光、激發我們的敬拜,並以祂的良善與榮耀喚醒我們的想像力,而不是僅僅讓我們抵達終點。正如多數藝術家或作家都明白的,機械式的效率往往是創造力的敵人。

如果上帝只追求效率,祂大可創造一個只有黑、白、灰三種色調的世界。為什麼要創造華麗的孔雀羽毛、繁複精巧的蘭花、豐富細膩的人類聲音?真的有必要造出這麼多色彩、豐富的多樣性、深度與奇景嗎?

若以現代工業化的思維來看,可能會想指責造物主太過放縱、浪費、甚至「過度創造」。然而,上帝並非粗心而為或不負責任;相反地,祂所做的一切都是有目的、有智慧、有耐心,且刻意安排的。

創造宇宙的上帝,看重的是祂創造的過程。祂沒有選擇彈個指頭就創造一切,而是「說」出祂的話語,並讓聖靈運行在混沌的水面上,在空虛混沌中逐步顯出秩序 (創1:2-3)。祂用了六日來創造萬物 (無論那六日是否是24小時的日子)——祂本可以ㄧ瞬間造好一切,《創世記》卻描繪祂耐心地一步ㄧ步完成,並在最後一日安息。這整個過程,也許在某些人眼中顯得「沒效率」,但在上帝眼中,卻是「好的」(創1:10, 25)。

上帝關心的,不是效率,而是培養愛、美、奇景、群體,以及敬拜。有時祂行事迅速——像是立刻將水變為酒,或叫死人復活。但更多的時候,上帝選擇以較慢的方式,讓祂的子民參與其中:祂讓以色列人花費數十年出埃及,呼召他們建立信心並成長 (出23:30)。

身為一位父親,我很享受看著我年幼的孩子在學習新技能與能力的過程中成長,即使這個過程伴隨著失敗、跌倒或弄得一團糟。相比之下,我們往往給予天父在類似情境下的作為很低的評價 (即使我們可能不願承認)。我們似乎認為上帝期望我們「立即達到完美」,永不犯錯或跌倒。當我們以為祂只重視效率與產能時,我們就誤解了祂回應我們需求的方式。

我們忘了,造物主最初的藍圖中就包含了「限制性」與「依賴性」——而我們對上帝的深切需要,反而增添了祂對我們的溫柔。那創造的聖靈,也是成聖的聖靈;上帝不只在我們受洗或決志的那一刻,更是在我們ㄧ生中持續地工作。藉著慢慢培養對上帝、對鄰舍以及對其他受造物的喜樂,我們的靈命逐漸成長 (創2:15;太22:37-39)。上帝重視的是過程,而不僅僅是最終的結果 (雅各書1:4)。

正如神學教授兼作家桑切斯 (Leopoldo A. Sánchez M.) 所觀察的,我們對上帝在我們身上成聖工作的回應,應是「喜樂地降服於形塑我們的聖靈之手」。這種依賴之所以能帶來喜樂,是因為我們的創造主並非期待我們「成為神」;祂要我們做的,只是信靠祂、依賴祂為獨一真神。若忽略我們作為受造物的現實,反而會帶來膽怯而非自信、恐懼而非盼望、疲憊而非安息。

每當我們跌倒的時候,無論是因爲罪,或僅僅因著我們作為受造物的有限能力——回想我們的信心並不建立在自己的能力或完美上,而是建立在上帝是「可信靠的」這個事實上,會為我們的靈魂帶來極大的安慰。

生產力與效率並不是完全錯誤的目標,但當我們把它們放在人類身上,好像人只不過是複雜的機器時,它們就可能變得極具破壞性。人類需要的不只是「充電」或「維修保養」,我們被造來睡覺、吃飯、宴樂、歡笑,在與上帝及他人建立的關係中生活。

伯克曼 (Oliver Burkeman) 在他深具洞見的著作《四千個星期:凡人的時間管理術》中,從實際層面指出我們的問題所在:

講究便捷的文化誘惑我們相信,只要消除生活中那些繁瑣的事務,我們就能為其他所有重要的事都騰出空間。但這是個謊言。事實是,你必須選擇幾樣事物,捨棄其他一切,然後學會面對隨之而來的不可避免的失落感。

我們真的相信這段話嗎?太多時候,我們以為如果自己動作更快、做出更好的決策、變得更有條理,就能完成所有目標。這種信念常潛伏在我們心底,滋生深層的不滿足與焦慮。

這種機械式的追求——不斷提升生產力、提高效率、追求個人的便利性——如同砂紙般磨損我們的靈魂。然而我們內心真正渴望的,是為親密關係、歸屬感,以及健康的依賴關係挪出時間。誠然,怠惰與疏忽會對人的成長造成傷害,但持續不斷、無法喘息的生產壓力同樣會摧毀人性與靈命的興盛。

我們的創造主既不懶惰,也非暴君。祂是充滿智慧、慈愛且「有目的」的,這個事實應該改變我們對「信實/忠於主」的想像。那位在創造之初願意花時間完成祂工作的上帝,正是今天在我們生命中「造新事」的上帝。我們必須不斷溫柔且堅定地提醒自己:「那在你們心裡動了善工的,必成全這工,直到耶穌基督的日子」(腓立比書1:6)。

上帝並未應許我們會立即被改變或得勝。祂應許的是:祂正在工作,祂不會放手,祂的眼光比我們更長遠。願祂的耐心與遠見,賜給我們今日、今月、乃至一生所需的勇氣。

凱利·卡皮克 (Kelly M. Kapic) 是喬治亞州瞭望山 (Lookout Mountain, Georgia) 盟約學院 (Covenant College) 的神學研究教授。他著作或編輯了超過15本書,其中《你只是人》 (You’re Only Human) 與《具體的盼望》 (Embodied Hope) 皆榮獲本刊圖書獎。