在過去,所有關於無法解釋的空中現象(英文為UFO/UAP,不明飛行物體)的故事只會出現在誇張或專門吸引流量的網站上,或是雜誌架最底層不知名報社的報導裡。但如今情況不同了,連主流新聞媒體都在報導外星生命存在的證據。

和過去一樣的是,標題依然很吸引人:美國政府找到載有「非人類生物」的墜毀太空船。甚至還有一本新出版的書,如同《時代》雜誌ㄧ篇文章標題所暗示的,該書詳細描述了「政府正在研究外星人,以及他們為何有可能存在」。

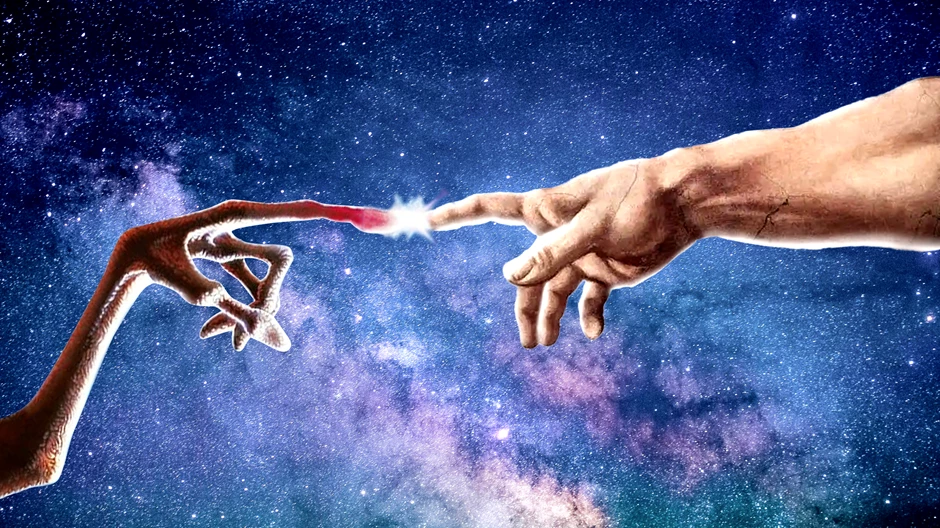

也許現在是基督徒開始提出一些嚴肅的「假設性」問題的時候了,例如「如果明天報紙頭版刊登找到另一個星球存在生命的證據,該怎麼辦?」這個問題把我帶入 了我所探索過的一些最迷人的神學領域——我在我近期出版的《天體生物學與基督教教義:探索宇宙中生命的意義》書中探討了其中的一些問題。

我也是受邀參加美國國家航空暨太空總署(NASA)資助的普林斯頓神學研究中心天體生物學社會影響研究計畫的二十多位神學家之一。在研究過程中,我驚訝地發現,基督教思想家對地球以外生命的思索已有些歷史。為什麼會這樣呢?其中一個原因是,基督教的世界觀有一套獨特的先驗假設(prior assumptions),這可能讓我們更願意(而不是像有些人認為的更不願意)相信外星生命存在的可能性。

讓我們以人們對這個不明飛行物的反應為例(主要是科學家最興奮):2017年9月9日,「‘Oumuamua」(夏威夷語,意為「遠方的信使首先到達」)進入太陽系,一度非常靠近太陽(離地球也不遠),時速接近20萬英里。這是我們在太陽系觀測到的第一個「星際物體」——它是在恆星之間旅行的天體,與彗星等其他會受到太陽引力束縛的天體不同。

這已經足夠引人注目了,但‘Oumuamua還有其他一些不尋常的特性。我們無法準確地確定它的形狀,但它似乎是個奇特的細長物體,像一根拉長的雪茄,也可能是個圓盤(甚至是個飛碟,如在許多科幻電影中常見的那樣)。當它靠近太陽時,它的軌跡也很不尋常。

我們該如何看待‘Oumuamua呢?這些不尋常的特性是否暗示它並非一般的物體,而可能是另一個文明所造的東西呢?

哈佛大學天文物理學家阿維·勒布(Avi Loeb)認為‘Oumuamua奇特到若我們將它視為外星加工品/文物才是最合理的解釋。另一方面,哲學家克里斯托弗·考伊(Christopher Cowie)認為,即使銀河系中存在其他生命,外星文物也實在太罕見,不足以成為‘Oumuamua的合理解釋。

勒布和批評他的人的分歧點不在於‘Oumuamua是否奇特,而在於這是否算得上其他文明的證據。批評者認為,這種文明不太可能出現,所以解釋它「雖然以自然物體來看待很奇怪,但它仍是自然的」會更合理。相較之下,勒布認為這種文明可能很普遍,所以'Oumuamua'更有可能是外星人的傑作,而不是什麼怪異的自然物體。

天體物理學家查爾斯·萊恩韋弗(Charles H. Lineweaver)用貝式定理對'Oumuamua進行研究:證據的合理解釋取決於我們先前的假設。也就是說,這是一艘外星飛船是否有可信性,取決於我們的其他假設——例如我們認為外星文明存在的可能性有多大。

貝式定理邏輯學的始祖,托馬斯·貝葉斯(Thomas Bayes),是17世紀英國長老會的牧師,他的開創性工作可能是由哲學家大衛·休謨(在《人類理解研究》中)對奇蹟的攻擊引起的。休謨認為,我們不應該接受關於奇蹟的敘事,因為——在他看來——對所有非同尋常的事件,總是會有個可能性更高、奇蹟以外的解釋。我們的解釋取決於我們的假設,而休謨的假設並沒有往上帝的方向延伸。

雖然我們無法確定貝葉斯是否真的受到休謨著作的啟發,但他的朋友理查德·普萊斯(Richard Price)將這兩個事件聯繫在一起。普萊斯是一位神學博士,在貝葉斯去世後,普萊斯將他的統計學著作帶到公眾視野裡。貝葉斯針對休謨對奇蹟的質疑所寫的論文也在幾年後發表(《論基督教的重要性、歷史證據的性質和奇蹟》)。貝葉斯認識到,我們會根據自己的預設將事件解釋為可能或不可能,而普萊斯將這一邏輯應用在奇蹟上——據我們所知,這是「貝氏定理」的首次應用 。

身為一個公認的不可知論者,休謨對上帝持懷疑態度。因此,他認為以奇蹟來解釋突發事件,不如以自然來解釋合理,即使他尚且不知道自然的解釋是什麼。但是,像貝葉斯或普萊斯這樣的基督徒,會從不同的角度來看同一個故事。如果你相信上帝,相信耶穌是上帝道成肉身,那麼,認為基督可以化水為酒或平息風暴似乎一點也不牽強。

或者說,在這種情況下,我們更有可能相信地球之外存在生命的可能性。

從18世紀到20世紀,有一種常見的(但錯誤的)假設認為,與科學相比,宗教缺乏想像力,宗教需要科學的新發現來激發他們思考地球之外的生命。著名天文學家卡爾·薩根(Carl Sagan)就曾提出這樣的指控,他問道:

為什麼幾乎沒有一個主要宗教在研究科學後得出結論:「這比我們想像的要好!宇宙比我們的先知所說的要大得多,更宏偉、更微妙、更優雅。上帝一定比我們夢想的還要偉大?」相反的是,他們總說:「不,不,不!我的神是個小神,我希望他一直這麼小。」一個強調現代科學所揭示的宇宙之偉大的宗教,無論它是新的還是舊的宗教,或許都能喚起人們在傳統信仰裡難以激起的崇敬和敬畏之情。

然而,自15世紀中葉以來,基督教神學家就一直在思考地球之外的生命問題(猶太教和伊斯蘭教神學家的思索歷史則更長)。如果說基督教對這主題的論述有什麼令人沮喪之處的話,那就是它們的篇幅往往不是很長——作者們總是興高采烈地提到這種可能性,然後就繼續討論信仰。看來,這些思想家並沒有擔心到要對這主題大談特論。

在15世紀,我們有方濟會修士,紀堯姆·德·沃魯永(Guillaume de Vaurouillon),還有庫薩的尼各老(Nicholas of Cusa),他可能是那個時代最偉大的神學家。17世紀則有道明會修士托馬索·康帕內拉(他曾為伽利略辯護)。我們也可以加上英國清教徒神學家理察·巴克斯特(Richard Baxter)和英國聖公會教徒約翰·雷(John Ray),他們曾寫道,太陽系中的其他行星「有可能像地球一樣,擁有種類繁多的有生命和無生命的實體物質,而且它們的性質皆與地球不同。」

十九世紀佈道家司布真(Charles Spurgeon)曾說,所有的受造物都是個「宏大的交響樂團」,裡面有來自「不同世界的居民,也許數不勝數,在一首和諧的樂曲中各就各位」。他相信,「可能有數以萬計的生物種族都順服於祂,並受同一永恆不變的權利和正義法則的支配。」

20世紀的魯益師(C.S. Lewis)也對外太空非常著迷,他曾就這一主題寫過一篇文章(《宗教與火箭》)和三部小說(《空間三部曲》)。魯益師並不認為在其他星球上發現生命會對基督教構成威脅,儘管這肯定會使我們思索一些耐人尋味的神學問題。

一位著名作家約翰·威爾金斯(John Wilkins切斯特主教,英國最負盛名的科學組織皇家學會的創始人)認為他有月球上存在生命的證據,但多數神學家都是在沒有證據的情況下進行推測。儘管如此,令人吃驚的是,有許多神學家基於神學理由,堅信地球之外存在生命——他們視此為一種肯定性,而不僅僅是種可能性。

如前面所述,你認為什麼是可信的取決於你先前的假設。許多基督教神學家的假設是,上帝創造可居住的地方是為了讓這些地方有人居住。因此,我們看到神學家們不僅沒有拒絕宇宙中可能存在其他生命的觀點,反而認為地球之外普遍存在生命。 事實上,他們假定,幾乎所有生命可以生存的地方都會有生命。

如果你的假設是生命是最重要的事,尤其是對上帝而言——因此,宜居之地是為了被居住而存在——你就會發現,宜居之地若仍然光禿禿,很讓人難以置信。因此,從歷史上看來,基督教神學家往往可能高估了宇宙中可能存在的生命數量。這似乎源於這樣的假設:上帝會讓人居住在有生命的地方,而有生命的地方才是有價值的。

我對宇宙是否充滿生命持非常開放的態度,但我會說上一段提到的一些假設是錯的。宇宙中各種不同的地方都有自己的光彩,無論是否有人居住,它們都以自己的方式見證著上帝的榮耀。

20世紀法國羅馬天主教神學家吉恩·圭頓(Jean Guitton)曾寫道,地球之外存在無人居住的浩瀚宇宙是不太可能的事,因為那會使「雕塑的基座太大」。換句話說,宇宙就像一個畫框,大到壓倒了畫框中心的畫作(地球)。

我認為這種說法錯了兩次。首先,即使宇宙中只有地球上有生命,一個大得難以想像的宇宙也不會成為地球上的生命(尤其是具有自我意識和與上帝有關係的人類)過分輝煌的背景或畫框。

其次,僅僅視宇宙的其他部分為地球生命的舞台,這種想法有任何益處嗎?宇宙有它自己的榮耀和尊嚴,我們不能只根據它與我們的關係來評斷它。畢竟,我們並不是唯一有使命去讚美上帝的生物;天空也是(詩篇148:3-6)。天空本身是陌生的、不可捉摸的,以至於上帝在責備約伯質疑祂的主權時提到了天空(約伯記38:31-33)。

每當談及生命在宇宙中的位置和普遍性時,我會讓科學來告訴我各種新的數據及資訊。無論我們發現宇宙裡有很多其他種生命還是根本沒有生命,我都不會感到不安。

不過,如果地球是唯一有生命的地方,我會有點驚訝。畢竟,我們直到20世紀末才知道其他恆星周圍是否存在行星,而事實證明它們無所不在。找到外星生命的證據可能是一項相當大的壯舉。並且,隨著韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)於2021年發射升空,我們探測其他行星周圍生命跡象的能力又向前邁進了一大步:它能感知紅外線,是測量其他行星大氣中氣體平衡的理想工具,能確認生命存在的蛛絲馬跡。

基督教神學家曾對如何定義「活物」以及什麼算是「生命」進行大量的思考。例如,天使是《聖經》中提及的地球之外有生命的一個例子,也是基督教想像力中的一個特色——無論它們與其他生物的生命是否有極大的不同。

聖經裡沒有提到宇宙中的外星生命——這個事實很重要嗎?我不這麼認為,尤其是當我們考慮到聖經存在的目的是什麼的時候。

在聖經中,上帝以人類的方式對我們說話。這是否使我們對上帝的理解變得如此人性化,以至於其他生物不會像我們一樣思考上帝?許多神學家,如加爾文,都談到了上帝的「適應性(accommodation)」——上帝以受造物能理解的方式和他們說話。關於上帝的知識和上帝的啟示肯定會以不同的方式「適應」不同的受造物,使他們能夠理解祂,而所啟示的和認識的是同一個上帝。

聖經裡還有一種觀點認為,人類是上帝照著祂的形像所造的。如果其他生物也能認識上帝、愛上帝,並成為上帝的朋友,那這個前提是否就被破壞了呢?我不這麼認為。我們被創造得如此奇妙,上帝對我們的愛不會因為其他生物也有著愛和奇妙的樣貌(可能是以不同於我們的方式奇妙)而有所減少。我認為,越多奇妙的受造物越好。

但是,與罪和救恩有關的議題呢?如果還有其他生命體的存在,他們的墮落是否也是不可避免的?道成肉身和救贖呢?基督的死和復活能否救贖整個宇宙?這些問題在所難免,問題是,上帝會侷限自己於一次性的道成肉身嗎?這也許是這個領域爭論最激烈的問題。正如亞倫·厄爾斯(Aaron Earls)在《今日基督教》的文章所指出的,即使是魯益師也認為至少值得考慮這樣一種可能性:耶穌可能「在地球之外的其他世界道成肉身,從而拯救了我們之外的其他種族。」

就我而言,我相信一次道成肉身就「足夠」,但誰說上帝必須只做最基礎的事呢?在耶穌身上,我們看到上帝以人類的身分與我們面對面。但我也能理解其他生命體在自己的血肉之軀中認識上帝的美妙之處。

20世紀初,英國詩人愛麗絲·梅內爾(Alice Meynell)寫道,我們只需要知道自己的故事,上帝在別處所做的一切屬於別處:

沒有行星知曉,

我們這個路旁的星球,擁有陸地與波浪,

愛與生命倍增,痛苦與喜悅倍增,

負扛著一處被遺棄的墓地。

在我們短暫的日子裡,

祂的企圖無法被諸天猜測,

祂的朝聖者在銀河上穿梭,

或許祂的賞賜在那裡顯現。

在這首題為《宇宙中的基督》的詩的結尾,她提出一個吸引人的想法:我們可以期待在將來的世界生活時認識宇宙故事的其餘部分:

哦,準備好吧,我的靈魂!

閱讀不可思議的事物,掃描

那些星辰展開的上帝的無數形態,

當輪到我們的時候,我們便向它們展示

神所造之人的奇妙。

最終,無論地球之外有什麼樣的生命,我們都可以確信:上帝終是滿有恩典的神,祂所做之事皆為榮耀。

安德魯·戴維森(Andrew Davison)是《天體生物學與基督教教義:探索宇宙中生命的意義》一書的作者。他非常感謝杜倫大學的Cat Gillen從貝葉斯的角度對'Oumuamua進行的討論。

翻譯:Yiting Tsai