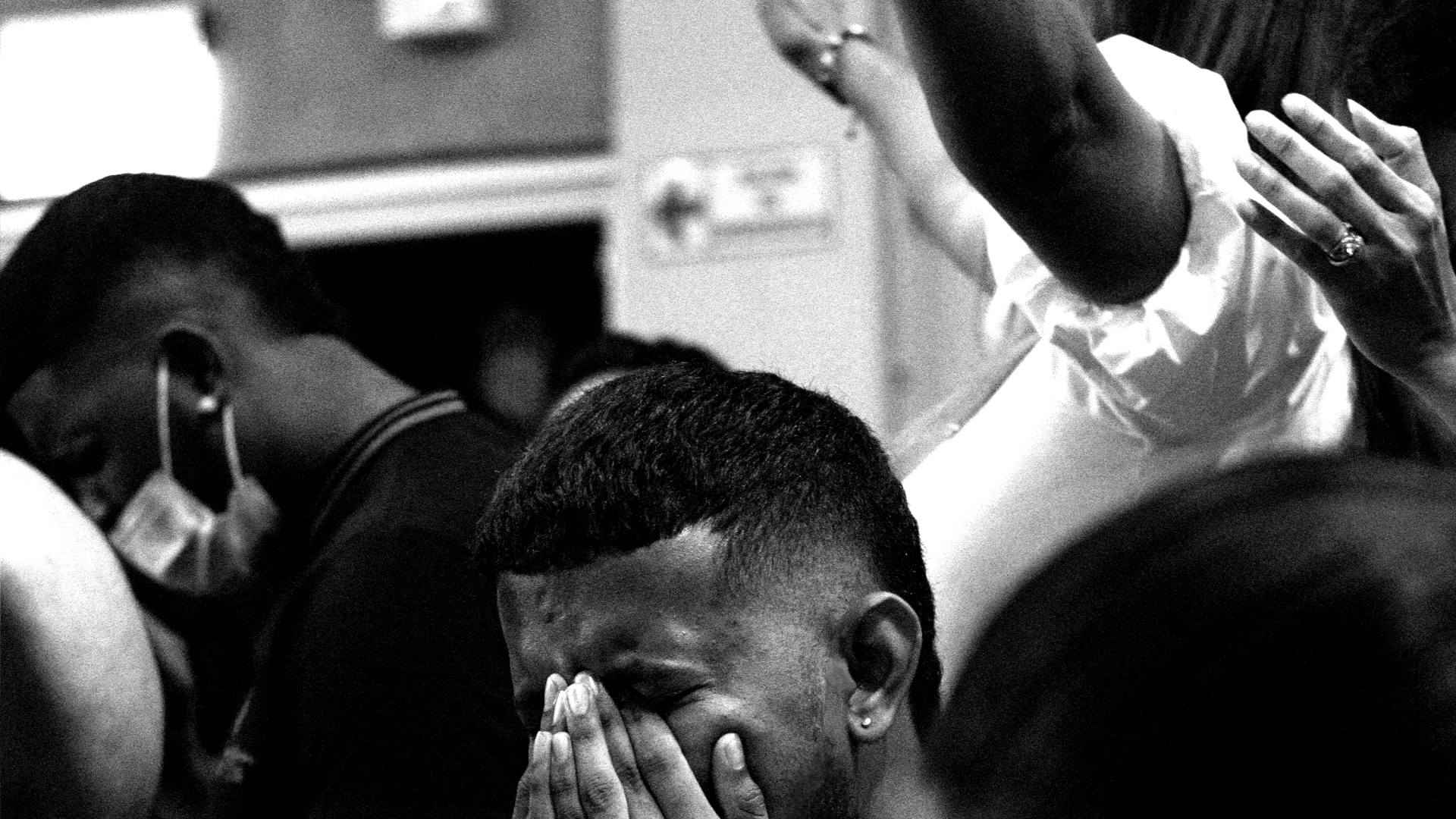

有一次,我去一間禮拜時偏向「整齊有序」的教會講道,接待的人提醒我,教會裡有個女士敬拜時會比其他會友的動作更浮誇。他說:「我們唱的某些歌會讓她開始哭泣或揮舞雙手⋯⋯當然這也不是什麼大問題,我們只是想確保我們的敬拜不會完全變成靠情緒驅動的那種。」

我明白他的意思。但我不禁思考,這位女士敬拜時「情緒化的表現」,也許比她上次查經班結束時列出的「實踐清單」更貼近聖經真理的實際應用。

無論是開始參加一間新的教會或查經班,或報名健身房、瑜伽課,多數人在生命中的某個時刻,會意識到自己需要改變。我們這些傳道人也渴望看見「生命被改變」或人生被「翻轉」的人。但問題是:人,究竟是如何真正改變的?

自從我讀了扎爾 (Simeon Zahl) 的一篇文章後,這個問題就一直縈繞在我的腦海裡。這篇文章主要討論在美國教會盛行的「生命改變理論」。扎爾概述了其中幾種理論,多數理論皆先預設實際遇到的問題有哪些,然後提出「解決問題」的方法。

扎爾認為,在福音派教會中最典型的模式,是大量灌輸「基督教信息」式的改變理論。當然,有些人可能會質疑這個模式是否真的那麼普及——畢竟美國基督教界長期存在反智主義的問題,且近年來關於「福音派心智的醜聞」的討論也十分真實。

精確一點說,用以改變人生命的「基督教信息模式」,雖包括舉辦高度理性、抽象的神學或哲學講座 (及靈性特會),但更多時候,基督教信息模式其實相當實務導向:這個理論認為「缺乏 (聖經/屬靈) 知識」是靈命問題的根源,因此要透過講解某段聖經經文或世界觀來說服聽眾,並提出具體的「應用」方式,幫助聽眾將新原則實際用在生活中。

扎爾將這一理論與另一種透過「參與聖禮」來改變人生命的模式作比較。在聖禮模式中,帶來轉化的主要動力並非講道中的「基督教信息/知識」,而是慎重、充滿神聖氛圍的聖餐或洗禮的操練與實踐;第三種生命改變模式,則強調要塑造一種「情緒高度宣洩」的敬拜氛圍,讓人透過情感上的強烈經驗,離場後感覺自己已被重塑。

相較之下,扎爾主張一種他稱為「奧古斯丁式的改變理論」。這一理論假設:人類行為的驅動力並非知識或意志力,而是慾望/渴望。因為我們是由心所牽引、由愛所驅動的受造物。他更指出,人類的心靈極度抗拒改變,往往會抵抗任何試圖直接改變它的力量。

為了說明他的觀點,扎爾請我們回想,那些我們曾試圖用理性辯論來改變某人政治立場的時候,或更慘烈的經驗:當我們試圖勸阻一個深陷愛情裡的人不要去追求他愛上的人。

在我服事生涯初期,我曾被一位男子的行為深深震驚。他能熟背聖經裡所有關於通姦的危險和與「婚姻忠誠的重要性」相關的經文,但當他帶著妻子和剛出生的孩子坐在我的辦公室,告訴我他因為愛上了別人,想要離婚時,這些經文都被拋到了一邊。他說:「我墜入愛河了,」並聳了聳肩,彷彿在說:還有什麼可說的了?

這也是為什麼扎爾認為,「從聖經中萃取實用的基督徒生活建議」無法克服墮落的人性對審判和律法的抗拒。他指出,這也正是為什麼五旬節 (靈恩) 派的實踐——無論他們在神學上有什麼缺點——往往能更有效地見到人生命真正的轉變。「人心的頑固剛硬,是基督教事工面對的根本問題。上帝的靈運行在人類情感及渴望/慾望之中,」他寫道。

雖然我未必完全認同扎爾這種類似路德派「律法/福音」框架的所有細節討論,但我認為他完全正確的指出:人類生命真正的改變,發生在比智性或意志力更深層次的地方。這也正是那些批評「過度情緒化的敬拜」的人常忽視的重點。

這些對「情緒化的敬拜」持懷疑態度的人,認為人們在敬拜唱詩時流淚及高舉的雙手,只是種沒太大意義的情緒泡沫——社會學家或許會以「集體亢奮 (collective effervescence)」來形容這種狀態——與運動比賽裡人們熱血高昂地唱著隊歌,或夜店裡激動的人群是同一種虛浮的情緒表達。但是,有沒有一種可能是,上帝確實設計人類透過這種方式彼此連結,甚至我們是以此觸及自己內心更深的層次?

扎爾更核心的論點是,屬靈操練、讀經、釋經講道、基督教事工、聖禮等等,確實能塑造人的生命——包括塑造人的慾望和情感。然而,他指出:「只有當我們的心已被改變得足以讓我們渴望參與這些實踐時,我們才能真正參與這一切。」

他寫道:

除非人們從「根本」上渴望,並且這份渴望強烈到足以支撐他們克服生活裡不可避免的各式障礙,否則沒有人能發展出具有改變生命且持久的禱告生活。正如耶穌告訴我們的,你必須先改變樹,才能結出正確的果子 (太12:33-35)。若我們關注自己的心,實踐將隨之而來;但若我們只專注於實踐,我們就又被打回原形了。

因此,扎爾建議我們,不應只倚靠實用的技巧、教義公理或邏輯推論,而要擁抱那些能通向/觸及人內心的「心靈技藝」——那些能說出心靈「奇異電流語言」的方式。他讓我們思考,比起教義/理念本身,「故事、藝術、音樂」究竟有多強大的形塑力量;整本聖經也充滿這些元素:故事、詩歌、寓言、邏輯理性論述、真理宣告,以及對美善奇事的驚嘆。

魯益師 (C.S. Lewis) 曾表示,他著手撰寫《納尼亞傳奇》的目的,是為了「偷偷繞過那些保護著我們心靈的巨龍」——因為我們常藉由讓自己的心對基督教故事感到麻木,來保護自己。然而,在某些時刻,我們的防線會失守:當我們在詩歌、聖經經文頌讀、真理教導中聽到那個呼喚的聲音,「起來,跟從我!」時——心靈被深深的震懾。

在我人生最憤世忌俗、質疑信仰的那段時間,我竟然只因聽到〈耶穌愛我〉這首歌,就完全崩潰了。「耶穌愛我,我知道」,而且我甚至能給出一千條有理有據的論述來證明「因有聖經告訴我」,以及為何我們可以信靠聖經所說的是真理。

但那個時期的我,內心深處其實已忘記了這個真理——甚至無法再真正相信它。那ㄧ天,當我再次聽見這句話時,它以一種無法形容的力量擊中我的心。那個瞬間,我被這句話的真實性所懾服。我經歷到,耶穌祂真的愛我。

我們只有在某些時刻,才會真切察覺到上帝正觸及我們心中更深處的地方。我們無法操控、無法人為製造這種時刻。但我們也不應忽視它,或壓制它發生的的可能性。

或許,坐在你教會位子前方那位正在戒癮恢復中的人唱〈奇異恩典〉時會泣不成聲,是因為他深知自己曾經何等迷失;又或者,正是唱著〈奇異恩典〉的時刻轉變了他的心,使他開始真正渴望被尋回。

或許,那些在敬拜時情緒激動得讓教會尷尬的基督徒,只是在追求一種情緒上的多巴胺;又或許,那一刻,他們正在卸下過去拼命緊抓著的自我保護、維持形象的能力,好讓他們終於能自由地哭喊:阿爸!天父!

也或許,在這一切背後,有ㄧ位聖靈至今仍在改變人們的生命。