21年前,在社群媒體尚未出現的年代,一位美國機長因獨特的傳福音方式而意外爆紅。那時,他剛從教會赴哥斯大黎加的短宣隊回來。這趟旅程深深觸動了他。當他在洛杉磯機場駕駛波音767滑行於跑道上時,他感覺上帝要他說些什麼。於是,他拿起機艙廣播器,先照常向乘客發出例行的飛行公告,接著臨時加了一段話。

「機上所有的基督徒,可以請你舉起手嗎?」乘客們面面相覷,以為他在開玩笑。幾位旅客小心翼翼地舉起了手。機長接著鼓勵所有人,利用這段飛行時間,和身邊的基督徒聊聊他們的信仰。

然而,他為上帝做出的勇敢行動,沒有「抵達」他期望見到的效果——試想,如果你的機長突然要你準備「認識耶穌」,你會作何感想?一些乘客恐慌得拿起電話打給家人。飛機最終安全地降落,乘客們帶著一段離奇的經歷離去;而那位熱血的機長馬上被主管召見。

如果你跟我一樣,可能會佩服他的勇氣,但同時也會想:我要是這樣做,大概馬上會丟飯碗。我想你是對的。如今,許多基督徒都在思考,在一個宗教多元發展已是日常生活的21世紀世界裡,勇敢又忠於福音的見證應該是什麼模樣?畢竟,著名的美國猶太拉比博蒂亞 (Rabbi Shmuley Boteach) 曾說,稱別人的道德標準或其選擇的靈性道路是「錯的」,等同於一種「靈性上的歧視」。

此外,越來越多基督徒發現,他們所珍視的信念正被排除在公共對話「可接受的範圍」(Overton Window) 外。社會學家倫恩 (Aaron Renn) 指出,我們如今進入一個對基督信仰「負面的世界」(negative world),意思是,基督信仰不僅失去了社會基礎地位,甚至在許多地方被視為進步的敵人。

那麼,在這樣充滿敵意的環境中,基督徒的見證應當以何種方式呈現?我們唯一的出路,是否是大張旗鼓地發動「文化戰爭」,靠投票選出能「奪回」社會話語權的「戰士」?

對於這個問題,使徒彼得和保羅給出不同於常理,且出人意料的答案。他們吩咐身處「寄居之地」的基督徒要「立志做安靜人」(帖前4:11)。彼得在《彼得前書》2:12裡則用了「品行端正」這個形容詞,但這句話本意與保羅說的是相似的概念。(英文ESV譯本翻作honorable, NIV譯本則採good lives)

「立志做安靜人」這句話出自保羅之口似乎有些奇怪——畢竟他的講道曾在以弗所引發暴動 (徒19:23-41);而彼得則在五旬節勇敢地指控同胞以邪惡的手殺了基督 (徒2:23)。然而,正如彼得與保羅所解釋的那樣,「立志做安靜人」正是為未來「響亮的見證」作準備。

不過,「立志做安靜人」並不意味過著一種隱形的生活,而是說,在你為城市的興盛努力的同時,指引人歸向耶穌。彼得與保羅為「立志做安靜人」勾勒出五個要素,這五項要素應是每位基督徒每一天生活的目標——無論你的工作是教三年級學生、管理跨國企業的營運,或駕駛波音767。

他們解釋說,我們今日在「巴比倫」裡的生活,應當活出五種特質:實踐受造使命、追求卓越、反映聖潔、展現救贖、推進使命。

第一,基督徒應透過自己的職業與呼召,實踐上帝賦予人類的創造使命。畢竟,上帝最初給人的託付並不是「大使命」,而是「創造使命」。當我們發展並改善周遭的世界,使之成為更宜居之地時,我們便榮耀了造物主。聖經中第一次出現「被聖靈充滿」這個概念時,並非與講道有關,而是與一個人的木工技藝有關 (出31:1-5),這一點絕非巧合。我們對基督的見證始於工作,而非言語 (創1:28;箴22:29)。

第二,我們應在工作中追求卓越。但這樣做並非為了地位或掌聲,而是因為我們的工作反映了我們所服事的造物主的卓越。正如先知但以理「美好的靈性」表現在他勤奮、正直、忠心辦事的態度上 (但6:4)。保羅告訴我們,即使是最微小的任務,只要「像是為主做的」,也能成為見證 (歌羅西書3:23) 。

第三,「立志做安靜人」反映出上帝的聖潔,使我們藉著純潔和正直而與眾人不同。保羅提醒我們,我們在天上有一位至高的主人,當我們在即使無人察覺的時刻,仍以公平與公義行事,就向世人見證了祂的存在 (歌羅西書4:1)。彼得也勉勵我們要像天父一樣聖潔,這樣我們便能在黑暗敗壞的世界中如明光照耀,指引他人歸向永生的上帝 (彼前1:15-16;腓2:14-15)。

第四,基督徒的生命應當展現出「救贖的敘事」。在這個破碎的世界裡,基督徒透過饒恕、予人恩典和極度的憐憫,具體地將福音呈現在世人眼前。這種生活方式並不意味著基督徒要去推翻、否定自由市場或功績導向的經濟體系,而是認清在人類所造的永遠不可能完美的體制中,基督徒有一個更根本、在自己生命裡可以選擇的原則——恩典的經濟。基督徒能尋找各樣實際的機會,將「激進的恩典」注入生活之中,向世界反映福音的本質。

我們在《利未記》裡見過這樣的模式:上帝吩咐以色列人收割時不可割盡田野,好讓貧窮人可以拾取剩下的部分 (利未記19:9-10)。我們仁慈及耐心的生命樣式能將人們指向十字架——基督徒「經濟」的最終根基 (弗4:32)。

最後,我們的生命應該推進上帝的使命。正如彼得所教導、但以理的生命所示範的那樣,「立志做安靜人」反而能開啟那允許我們「大聲傳講福音」的門。我們再平凡不過的日子,成了非凡見證最佳的平台 (但12:3;彼前3:15)。

這些原則,其實正是耶利米當年對被擄的猶太人的吩咐:要在巴比倫安居、尋求那地的平安,努力使巴比倫成為更適合居住的地方 (耶利米書29:4-7)。當以色列人真的如此生活時,至少有兩位巴比倫王因而宣認以色列的上帝;並且多年後,一群智慧人士也從那片土地出發,尋找新生的基督。

但以理和他那一代人,為基督徒示範如何在日益敵對的「負面」世界中,活出勇敢的見證。試想:但以理在巴比倫的勇氣與膽識大到讓他被丟進獅子坑;但他同時又是如此受人喜愛,以致於那位將他扔入獅子坑的王徹夜難眠、食不下嚥,暗暗期盼他能平安渡過那晚 (但6:18)。

我想,大流士王在獅子坑外痛哭的原因,並不是因為他想念但以理「先知式的責備」,而是因為但以理真是他的朋友,而且他無法想像沒有但以理的巴比倫會是什麼樣子。我們所處的社會,也應能如此評價我們:「我們也許不認同那群教會裡的『怪人』所信的,但感謝上帝,這個社會裡有基督徒——要不是有他們,我們可能都得繳更多稅!」

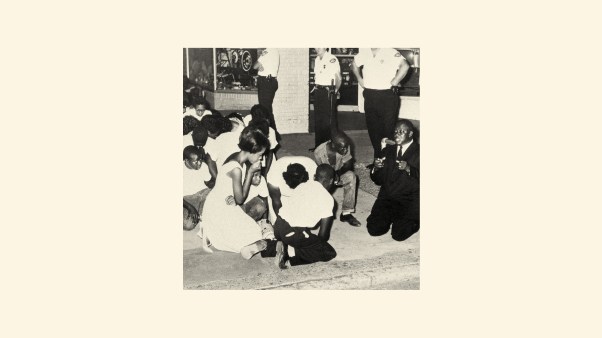

有時候,我們需要發出清晰的先知式責備——甚至伴隨著參與政策倡議。如金尼斯 (Os Guinness) 所說,在西方民主社會中,若不在政治領域為上帝的律法辯護,就是一種「公民責任的失職」,因為在我們的政府體制下,「每一位美國公民都對每一位美國人以及美國共和國負有責任」。然而,我們宣教之矛的「矛尖」,仍是那種以安靜卻非凡的榜樣實踐《耶利米書》29:7式的生活。

是這樣的生命樣式,使我們能發出「響亮的見證」:一種無法被邊緣化、無法被人忽視的美善見證。正如紐畢真 (Lesslie Newbigin) 所說,基督徒如何度日、如何履行職志,是我們與巴比倫形成鮮明對比的第一個標誌。

我在我的朋友麥克身上,見過這樣的生命榜樣。他是美國一所頂尖大學的神經醫學部主任。每年,學校都會派他代表出席世界各地的醫學研討會。麥克發現自己經常身處地球上福音最稀缺的地區,自己是共產主義者、佛教徒和穆斯林的特別嘉賓。每ㄧ次演講的開場,麥克都會說明福音如何影響他對醫學的看法。我曾問他:「你的學校怎麼會允許你這麼做?他們對世界宣教完全沒興趣,甚至可能是完全反對的吧?」

麥克眼中閃著光,笑著回答:「嗯⋯⋯因為我是全美排名第一的神經外科醫師。我想說什麼都可以。」麥克盡心做好他的工作,也因此得以「站在君王面前」(箴言 22:29)。而當他站在那裡時,他將其他人指向萬王之王——耶穌。

也許你沒有像麥克那樣的影響力,也沒有保羅、彼得或但以理那樣的舞台,但你擁有同樣的工具。好消息是:在上帝的國度裡,你不需要先成為「非凡的人」才能活出非凡的生命。你只需要安靜地、逆文化地以和世界不同的方式活出信心的生命,這個信心建立在這樣的確據之上:我們是另一個國度的子民,我們的君王已全然得勝。

這是一種雖安靜,卻能發出響亮聲音的見證。

J. D. Greear是北卡羅來納州羅利市高峰教會 (The Summit Church) 主任牧師,著有多本書籍,包括他的新作《每日的革命者:如何超越文化戰爭,改變世界》 (Everyday Revolutionary: How to Transcend the Culture War and Transform the World) 。