基督徒應該會有「不快樂」的時候嗎?在教會歷史的某些時期,像這樣的問題恐怕荒謬至極。因為那些時期的基督徒,會刻意培養一種嚴肅莊重的氣氛,甚至因此贏得了陰鬱和「總是哀傷」的名聲。

然而在另一些時期——我認為包括今日的教會——則出現相反的趨勢。傳福音已被貶抑為一個簡單的邀請:「信耶穌就會快樂。」教會的主旋律成了「我很快樂」。基督徒被期待展現出熱情、健壯、甚至歡騰的氛圍。在我收到的一本基督教雜誌中,每ㄧ張基督徒的照片都笑容滿面。一些基督徒會引用聖經來為這種態度辯護,例如:「你們要靠主常常喜樂。」

然而,聖經所描繪的基督徒形象,既不是只有憂傷,也不是只有喜樂,更不是同時憂傷及喜樂,即便喜樂與憂傷都是基督徒生命的一部分。《傳道書》的作者如此形容:「喜樂有時,哀哭有時」。我們所跟隨的主,雖然向我們說:「你們可以放心⋯⋯平平安安地去吧」,聖經卻形容祂是位「憂傷痛苦的人」。使徒保羅在《哥林多後書》6:10也表達了同樣的張力:「似乎憂愁,卻是常常快樂的。」

人的生命本身可以充滿喜樂,因為上帝「厚賜百物給我們享用」(提前6:17)。聖經清楚表明,基督徒的生命尤其應當是喜樂的,這點幾乎不需要再強調。

我們所傳的福音也是「大喜的信息」,我們在上帝的同在中有「滿足的喜樂」(詩16:11)。耶穌說,祂希望門徒的喜樂可以滿足 (約15:11;16:24;17:13)。喜樂與平安都是聖靈所結的果子。使徒保羅也為基督徒禱告,願使人有盼望的上帝,在祂子民的信心中以「諸般的喜樂和平安」充滿他們 (羅14:17;15:13)。

所以我並不否認這一切教導。相反的,我如此深信並為此歡喜。我在別人身上看見過,也親身經歷過這樣的喜樂——真實、深刻、持久的喜樂:因著罪得赦免,因著團契相交,因著聽見並領受上帝的話語,因著看見罪人悔改,並因著上帝本身——祂以美善之事使飢渴的人飽足。

桑斯特博士 (Dr. W. E. Sangster) 在他寫的一本書中提到哈洛學校的風琴師法默博士 (Dr. Farmer)。有一次,法默勸一位救世軍的鼓手不要把鼓打得那麼用力。那位滿面笑容的樂手回答:「願主保佑您,先生,自從我得救以來,我快樂得恨不得把這該死的鼓敲爆!」感謝上帝,這確實是一種真實的基督徒經歷。

然而,如果我們希望在這個失衡的時代重新找回平衡,我自己倒希望能少看到一些笑容,多看到一些真誠的眼淚;少一些喧鬧的笑聲,多一些憂傷的哭泣。如果《詩篇》100篇教導我們「當快樂事奉耶和華」,那麼使徒保羅也曾形容自己的服事是「凡事謙卑,眼中流淚」(儘管其中必然充滿許多喜樂)。

那麼,基督徒為何哭泣,又應當何時哭泣呢?

首先,基督徒會流下「自然之淚」,也就是出於自然情感的悲傷眼淚。這並不是特有的「基督徒的眼淚」,而是每個人都會流的眼淚,因為我們與所有人類有著共同的情感本性,會對悲傷有所回應。

舉例來說,離別的悲傷——如提摩太在保羅被捕帶走時,忍不住流淚 (提後1:4);或如以弗所的長老們,在保羅最後一次向他們道別時痛哭 (徒20:37)。

又或者是喪親的悲痛,如耶穌在拉撒路的墳墓前流淚 (約11:35)。

我們也有面對自己必死的本性時的悲傷——當我們感受到自己肉體的脆弱,內心哀嘆,渴望最終得著救贖的那日 (羅8:22-23;林後5:2)。

我們也會經歷人生中各樣的試煉,使我們「憂愁」(彼前1:6)。詩人也因此禱告:「求祢把我眼淚裝在祢的皮袋裡。」(詩56:8)。

我曾多次在火車月台上目送宣教士出發至禾場,也參加過不少基督徒的安息禮拜。在這些時候,我常感覺一些基督徒壓抑著自己的情緒,或刻意轉過頭去,不讓人看見自己的眼淚。

當然,也有一種對基督徒來說不合宜、自我中心且毫無節制的哭泣。例如,我們被禁止像那些沒有盼望的人,為已歸主的弟兄姊妹過分哀傷 (帖前4:13)。但我們並沒有被禁止憂傷或流淚。事實上,如果我們完全不傷心或流淚,才是不自然的。若把自然的悲傷視為「不夠堅強」或「不夠男子氣概」,則是ㄧ種斯多葛主義,而非基督信仰。福音並不會奪去我們的人性。

除了屬於「自然之淚」的各種眼淚外,基督徒也會流下「恩典之淚」。這種眼淚是非基督徒所無法體會的,是出於上帝的作為——若我們真的流下這樣的眼淚,那是上帝親自感動我們哭泣的。我認為,至少有三種類型的「恩典之淚」值得分別討論。

1. 悔改的眼淚

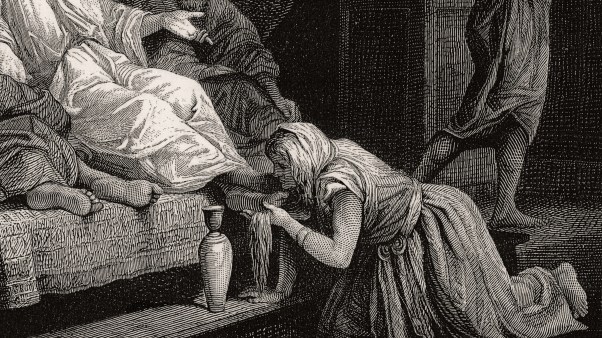

我們都熟悉那位站在耶穌身後哭泣、用眼淚濕祂腳的婦人的故事。她的眼淚,是為著自己的罪悔改,也是為著蒙赦免而心存感恩的眼淚。

然而,或許會有不耐煩的基督徒反駁說:「但她是個墮落的女人,她流的是悔改得救的眼淚。我當然樂見有人在聽聞福音時眼眶濕潤、悔改者的座位被眼淚浸濕。這確實是神聖的淚水。但難道基督徒不是已經得赦免了嗎?怎麼可能還會為自己的罪流淚呢?」

難道基督徒不需要嗎?我還巴不得基督徒真會為自己的罪哭泣!

難道上帝的子民不再有罪需要哀哭、承認嗎?以斯拉在聖殿前禱告、認罪、哭泣並俯伏在地,難道錯了嗎?上帝的子民與以斯拉一同痛哭流涕 (以斯拉記10:1),難道不對嗎?耶穌在登山寶訓中說「哀慟的人有福了」,難道不正是指那些為自己的罪哀慟的門徒嗎?保羅身為一位基督徒,在《羅馬書》7:24喊出:「我真是苦啊!誰能救我脫離這取死的身體呢?」難道保羅錯了嗎?

我知道這段經文常被解釋為未信者/初信者的悔改之淚,或一個「失敗的基督徒」才會有的哭喊,但根據聖經和我自己的經驗,我深信這是屬靈成熟者的哭喊——他看見自己墮落的本性持續地敗壞,為此哀哭,並切切渴望那透過死亡與復活所帶來的最終拯救。這正是保羅在《哥林多後書》第七章所說的「依著神的意思憂愁」:基督徒持續悔罪的眼淚。

布雷納 (David Brainerd) 這位18世紀初向美洲原住民傳福音、極其聖潔的宣教士,正好為這類悔罪的哀傷提供了一個極好的例證。他在1740年10月18日的日記中寫道:

在我早晨的靈修中,我的靈魂極其柔軟,為自己極大的罪孽與污穢痛苦哀傷。我從未如此強烈而深刻地感受到罪的可憎。當時,我的心特別被激發去愛上帝,也清晰感受到上帝對我的愛。

2. 憐憫的眼淚

基督徒也會流出憐憫的眼淚,這是那些遵行使徒教導的人會流下的淚——如保羅所教導的,基督徒不但會「與喜樂的人同樂」,也會「與哀哭的人同哭」(羅馬書12:15)。

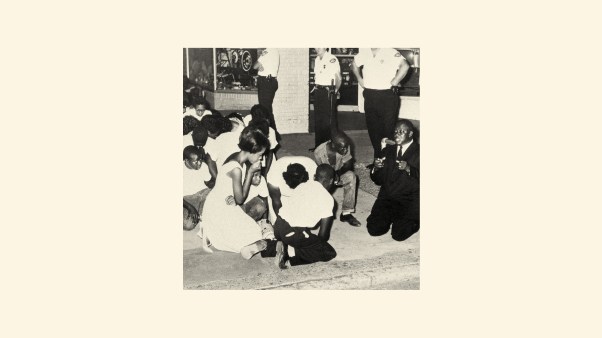

當然,非基督徒的人道主義者也會流下憐憫的眼淚。事實上,一些世俗的人道主義者面對越戰的恐怖與殘酷、非洲比亞法拉的饑荒、貧窮、失業、壓迫與種族歧視時,流的眼淚可能比我們的更痛苦、更真切。這是否意味著,這些人道主義者比基督徒更敏感於他人的苦難?難道我們基督徒對世上的苦難已如此麻木,以至於無法感受、也無法為之哭泣嗎?

然而,基督徒特有的憐憫之淚,是為那些不信與不悔改的人而流的。基督徒們為那些 (無論是出於無知還是故意) 拒絕福音、走向自我毀滅、處在極大危險中的人流下憐憫之淚。

正如耶利米呼喊的:「但願我的頭為水,我的眼為淚的泉源,我好為我百姓中被殺的人晝夜哭泣!」 (耶利米書9:1, 13:17, 14:17)。

主耶穌也曾為耶路撒冷哀哭,因為這城不認識神眷顧的時候,正在自招審判 (路加福音19:41)。

使徒保羅在以弗所城三年的事奉中,也日夜不住流淚勸誡眾人 (徒20:31)。他曾寫道,他為自己的骨肉之親 (以色列人)「大有憂愁、心裡時常傷痛」(羅9:2)。

近代也有許多基督徒出於憐憫流淚的例子。萊爾主教 (Bishop J. C. Ryle) 曾說懷特腓 (George Whitefield) 是那種「人們無法恨他,因為他為人的靈魂流了那麼多眼淚」的人。博納牧師 (Andrew Bonar) 在他49歲生日那天的日記中寫道:

今天晚上深感痛苦,我為這地區的冷漠悲傷萬分。他們正在滅亡,正在滅亡,卻仍不肯回轉。我整夜輾轉難眠,心碎地向主哀求。

同樣,伯明翰的戴爾博士 (Dr. Dale),起初對慕迪 (D. L. Moody) 持批評的態度,但當他親自去聽慕迪講道後,態度全然改變。他從此對慕迪深懷敬意,因為慕迪「每ㄧ次提到仍失喪的靈魂時,都帶著淚水」。

今日,我們目睹世界日益嚴重的罪惡及道德淪喪,又怎能不痛哭流涕?

3. 為義妒嫉的眼淚

在這裡,我所說的是神聖的妒嫉 (divine jealousy),這是一種基督徒應當擁有的神聖熱情。這種「妒嫉」是為上帝的名、榮耀與尊崇而生的熱忱。詩人正是因著這樣的心志才會哀嘆:「我的眼淚汪汪,如同河水,因人不守你的律法。」(詩篇119:136)

同樣,這也是保羅寫信給腓立比教會時所表達的情感。保羅說他只能「流淚地」提起他們,因為他們是「基督十字架的仇敵」(腓立比書 3:18)。

這些人是如此關注上帝的律法和基督的十字架,以至於無法忍受看見上帝的真理被踐踏。那些違背上帝的律法、傳別的福音的「基督徒」,使真正敬虔之人眼淚流淌 (加拉太書1:8-9)。世上沒有比這更純潔的眼淚了——他們沒有絲毫自私與虛榮,只有一顆愛上帝勝過一切的心,當上帝的愛和真理被拒絕、被棄絕時,無法不為之痛哭流涕。然而,今日我們行走在世俗的城市裡,怎能不為基督徒和教會如此輕視上帝真理的生命樣式流淚?

從根據聖經對於「自然之淚」與「恩典之淚」的教導,我相信基督徒應當「少歡笑,多流淚」。我們若更像個基督徒,就必定有更多的憂傷。我們必須拒絕那種將基督徒的生活描繪為「充滿歡笑、毫無眼淚」的錯誤教導。

幾年前,阿特金森教授 (James Atkinson) 在英國國教福音委員會議上發表演講。他描述了英國國教內一些極其缺乏神學根基的狀況,但他描述的方式令我們忍不住笑出來。他隨即評論道:「你們和我的不同處在於,你們笑了出來,我卻為這些事實哀哭。伊拉斯謨想喝更多不摻水的高級葡萄酒;馬丁路德則整夜痛哭。」

我們現代基督徒不再流淚的根本錯誤,出自「誤解了上帝的救恩計劃」、錯誤地假設上帝的救贖工作已徹底完成,認為我們已完全享受祂救恩的果效,不再需要面對疾病、苦難或罪惡——這些帶來憂傷的根源。

但事實並非如此。上帝的救贖工作尚未完全成就。基督徒如今只「得著了一半的救恩」。誠然,基督在十字架上高喊:「成了!」,藉著祂的受死與復活,祂完成了祂來到世上所要成就的工。然而,這救贖的果實尚未完全收割;要直等到基督帶著能力與榮耀再次到來,人類的結局真正完成之時。墮落所帶來的破壞仍未被根除,無論是在這個世界,還是在基督徒自己的生命裡。我們仍活在墮落的本性中,仍有根深蒂固腐敗且難以除去的罪,值得我們為此痛哭;我們仍活在一個墮落的世界中,因這世界充滿苦難與罪惡,而充滿哀傷。

我們豈能看不見這一切嗎?不流淚的眼睛是瞎掉的——是對自己與世界的罪和苦難視而不見的眼睛。閉上雙眼,等同於逃避現實世界,活在幻想之中,彷彿最終的勝利已經到來,即使事實並非如此。

感謝上帝,那日終將到來——我們終將再也無需哭泣,憂傷與歎息都將止息,上帝將親自擦去我們的眼淚。這一切將發生在上帝的國度完全實現之時,在新天新地之中;那時,上帝的百姓得著完全的救贖,擁有榮耀復活的身體,不再有罪惡、不再有死亡 (啟21:4)。

在我們作為基督徒的生命旅程中,讓我們在基督已為我們贏得的勝利中喜樂──我們的罪已蒙赦免,我們享受基督徒彼此的團契,且有聖靈住在我們裡面;讓我們也因「盼望上帝的榮耀」而歡喜快樂 (羅5:2、12:12;彼前1:5-8)。對於上帝最終勝利的盼望,正是我們的喜樂源泉。我們深知流淚撒種的,必歡呼收割 (詩126:5)。

但同時,讓我們謹記,我們如今仍活在救贖歷史「中間的時期」,在上帝拯救工作開始及最後成就之間,介於得勝的開端與最終勝利之間;我們活在「登陸日」與「勝利日」之間——這是段充滿血與淚的時期,因為罪惡、痛苦與憂傷仍然存在,基督徒活在「已然」及「未然」的張力之中。

因此,我們雖因百般試煉而憂傷,卻仍要在上帝終極的勝利裡歡;我們應該憂傷,但仍有喜樂的能力。

(本文原發表於1969年11月7日。)

約翰·斯托德 (John R. W. Stott) 是二十世紀極具影響力的英國福音派牧師、神學家與作家,曾任倫敦萬靈堂 (All Souls Church) 主任牧師。他在全球推動聖經教導、門徒訓練與社會關懷,帶領並參與撰寫《洛桑信約》,對福音與文化的整合有深遠貢獻。他的著作如《當代基督十架》深受華人教會喜愛,斯托德牧師ㄧ生堅守信仰真理與謙卑服事的榜樣廣受敬重。