幾年前,作家朗寇 (Hal Runkel) 把讓他成名的詞彙註冊成商標:零吼叫育兒法 (scream-free parenting)。這是個令人印象深刻的詞,因為它生動地抓住了許多父母的渴望:一種父母跟孩子都不需要大吼大叫的教養方式。

而我想提出一個類似的詞彙:「無螢幕教會」(screen-free church)。這是一種對基督徒的群體生活——尤其是我們的「公開敬拜」生活的願景。這種願景批判性地檢視並大幅減少數位設備與螢幕在教會生活中的角色。不過,通常在下藥前,我們必須先診斷出問題,所以,讓我從診斷開始吧。

首先,請思考這個論點:今日教會所面臨的最大威脅,不是無神論或世俗主義,不是科學主義或律法主義,更不是種族主義或民族主義。今日教會面臨的最大威脅,是數位科技。

讀到這裡,你可能已經開始猛力點頭,或翻白眼了。

這個論點其實早已是其信徒熱烈擁護的主張。不過,接下來的重點並不是要為我的論點提出完整的論證;那需要另一篇文章的長度,並且我們永遠談不到「無螢幕教會」的所有細節。我希望在這篇文裡達到的目的,是讓這個想法對你來說,至少看起來是有可能的、可行的。所以,讓我首先簡單回應對此主張存疑的人。如果你不是那些已支持這個論點的人,麻煩您容忍我幾分鐘,暫且放下你的質疑。

多數基督徒可能並非有意識的自認為「科技樂觀主義者」,並且不會公開主張數位科技的本質是好的,甚至是上帝賜下、用於敬拜的禮物。然而,許多教會對螢幕的不加深思批判的整合應用,卻顯示出,在實際應用上,我們許多人「就是如此深信不疑的」。

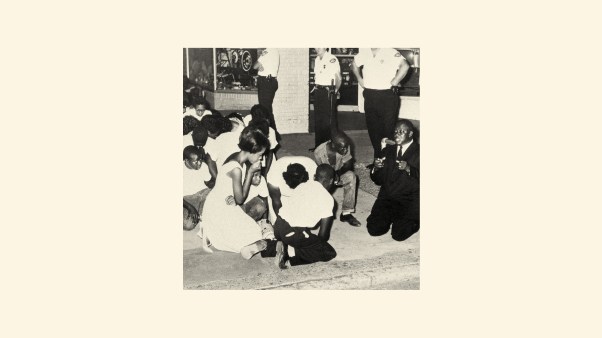

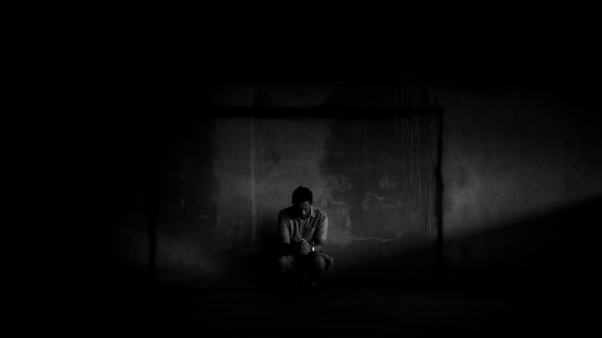

然而,由「螢幕主導」的生活所帶來的諸多可見影響,應能迅速消除我們這種 (科技樂觀的) 想法。畢竟,數位科技影響我們的方式多不勝數:它們加快了我們生活的步調、縮短了我們注意力持續的時間、降低我們閱讀及理解的能力,使我們從我們的責任與愛中分心;滋養一種揮之不去,總得去「抓癢」的成癮焦躁感;把我們從「彼此的面孔」和實際的身體與戶外活動中吸引至螢幕、虛假畫面和室內宅居;模糊了虛擬與現實的界線、增加孤獨與隔絕感、焦慮與憂鬱;讓我們把「安全」和「規避風險」看得比勇氣、冒險及有點風險的嘗試更重要⋯⋯以及許多其他結果。

這些影響對「充滿活力的信仰」構成了威脅,原因有很多,但其中最主要的原因之ㄧ是:一個無法專注的人,將無法專心禱告。

簡而言之,簡單地勸誡人們要「更謹慎一點」,例如限制青少年的螢幕時間,或用餐時放下手機,並不足以解決問題。正如麥克魯漢 (Marshall McLuhan) 60年前指出的:「對所有媒介的典型回應——聲稱它們的好壞取決於人們如何正確使用它們——不過是科技白痴們的麻木立場。」

這句話雖然尖銳,但麥克魯漢清楚知道自己在說什麼。他闡述了一個他從《詩篇》學到的基本原則:我們終將成為我們所注視的對象──而有些東西根本不值得我們注視 (詩115:8、135:18;腓4:8)。對我們這個時代早有先見之明的麥克魯漢接著說道:「對各種媒介無意識的、溫順的接受,使它們成為沒有圍牆的監獄,監禁著使用它們的人。」 你可曾讀過比這更貼切的描述?

但同樣地,全面拒絕一切科技也不是正確的方式。基督徒並非蒙召成為反對所有工業科技的「盧德主義者」(Luddites),教會也並非反科技的。任何由人類製造的東西,都可以算是一種科技。而在這廣義的理解中,科技自有其在教會中的位置。嚴格來說,若沒有科技,教會根本無法存在。我們完全有理由相信,上帝確實將各種科技的使用和恩賜賜給人類,尤其是賜給基督徒——使我們能更好地愛祂、服事我們的鄰舍。

然而,這絕不代表我們就能在「螢幕黏著度」上心安理得。使用科技需要基督徒擁有分辨力,無論屬靈上的,或其他層面的分辨力。基督徒——尤其是傳福音者與福音派基督徒,往往很快就能看見科技在推進福音上的潛在用途,卻較少注意到一項科技隨著時間,對基督群體所帶來的長期塑造性影響。然而,若我們確實會逐漸「變成我們所注視的事物」,那麼在面對新的注視對象時,我們就必須格外謹慎。

回應麥克魯漢更著名的一句話,「媒介即訊息」——如果傳播福音的「載體」有潛力與福音本身同時發聲,甚至比福音的訊息更響亮,我們就必須對那些充滿我們生活、尤其是充滿我們公開敬拜聚會的「媒介」保持警覺。我的論點是:「被螢幕主導的生活」所帶來的負面效應早已證據確鑿,這個事實應當讓我們將科技引入教會時有極高警覺。

現在,假設你對我的論點開始有點興趣了。但你可能很難想像,你的教會 (更別說附近那間更大的教會) 沒有螢幕和數位設備會是什麼樣子,畢竟我們已活在數位時代。說到底,「無螢幕教會」究竟會是什麼模樣?又該如何讓人們願意接受這個可能性?

首先,我們要知道的是:「無螢幕教會」不僅是可能的,而且早就在我們之中。

或許你的社區或城市裡,有高教會派 (High church) 傳統的教會,例如東正教。這類教會的禮拜堂通常沒有螢幕或其他數位科技的痕跡。最多最多,只會聽見神父使用麥克風,好讓聽力不佳的人能聽見,或只會在大型禮拜堂中出現。

這聽起來或許會讓你覺得非常接近艾美許人 (Amish)。這也沒關係——只要我們同意這樣的類比並不是一種批評。艾美許人其實可說是一種極為精緻的技術文化,擁有豐富的智慧值得我們學習。他們提出的問題並不是:「你要不要跟我們一起回到19世紀的生活?」而是:「你們又是如何辨識上帝對祂子民在科技使用上的心意呢?」而我們對這個問題的答案,太常是:「呃⋯⋯其實我們還沒嚴肅地思考過。」

事實是,在主後的2025年,即使不是艾美許人,「無螢幕教會」依然是可能的。不過,我也明白東正教的做法對你的會眾來說或許顯得有些遙遠,所以在談論宏觀的願景前,讓我們先從「小」地方開始。

讓我們從智慧型手機開始吧。無論何種類型的教會,都應該透過以身作則的靜默榜樣、有技巧的引導、溫柔的鼓勵,以及直接的規範——來培養一個完全沒有手機的公共禮拜空間。

牧者們則應當帶頭示範。如果他們從不會對科技說「不」,那他們在提倡科技時說的「是」,基本上也毫無意義。孩子們早已深暗這個道理:在一段關係裡,唯有當「拒絕」的可能性存在時,「允許」才具有真正的價值。在科技議題上,唯有當教會領袖能夠指出不應鼓勵使用哪些科技、甚至不允許出現在聖所中,他們在科技議題上的領導才算稱職。如果教會一昧地對所有新事物敞開大門,那麼在某種程度上,教會已經放棄了照管群羊的責任。

在實際操作上,牧者應該把手機留在辦公室裡,甚至更好的是,直接放在家裡。任何在公開敬拜中擔任領導角色的人——無論是教牧人員還是平信徒,無論在誦讀經文或帶領禱告時,都不該使用智慧型手機。

同樣地,牧者也不該邀請會眾「打開聖經App」。雖然這個邀請是出於好意,但這同時也給了會眾分心的契機 (正如麥克魯漢提醒我們的)。為什麼呢?因為一旦打開手機,人們就可能注意到ㄧ條錯過的簡訊、某個社群媒體的通知,或某則最新的新聞。結果是,會眾的注意力不再集中於上帝的話語上,而再度不知不覺地被吸引、「被呼召」至任何其他事上。

推動「無螢幕敬拜」的一種實際方式,是在聚會場地 (禮拜或小組聚會) 入口設置收納盒、置物櫃或小袋子。根據教會的規模與會眾的接受程度,可以有不同程度的安全設計。(我知道許多人對「失去手機」感到焦慮——這正是我們該把手機留在家的理由。) 這種做法其實正是效法學校,因為教育專家終於意識到:學生若將智慧型手機放在口袋裡 (更不用說放在桌上) 是不可能專心學習的。而難道我們不都是上帝話語的「學生」嗎?

實施「無手機教會」敬拜可能帶來許多良性效應:青少年不能再抱怨父母「為什麼你可以用手機,我就不可以?」會眾的注意力更能專注在主和祂的話語、禱告、餅與杯上。實體聖經可能再次出現在會眾手上。人們可能將詩歌歌詞背下來。講道可能真的被人們吸收!基督徒必須學會操練及忍受無聊感,而不是靠數位娛樂來麻醉自己。這一切,都是美善之事。

如果這樣簡單的畫面聽起來很美好,甚至好得不太真實,我能向你保證,要達成它比你想像的容易得多。相反地,如果你覺得這一切聽起來過於幻想,那麼讓我指出:這甚至不是要我們回到舊約時代的敬拜方式——僅僅是回到不到20年前基督徒實際敬拜的方式。

除此之外,我們還能做些什麼來推動「無螢幕教會」呢?讓我最後列出五個實際應用。

首先,牧者應廣泛鼓勵一種「對聖經有基本認識」的文化,邀請人們、甚至期待會眾帶自己的實體聖經來聚會。所有年齡層的基督徒——尤其是兒童、青少年和年輕人——若生活中沒有書本的環繞,不可能培養出真正的閱讀能力,不但不會將「信仰生活」與「閱讀上帝的話語」兩者聯繫起來,更遑論理解經文的基本能力。如果基督徒所認識的聖經僅止於「聖經App」,那麼這場戰役,我們已經輸了。

第二,牧者應該大幅減少直播敬拜的做法。我曾在別篇文章完整地論述過這一點。可行的替代方式是,我們可以錄下講道或整場聚會,並在當天稍後僅以加上密碼保護的連結分享給會友。這樣,教會依然能關懷那些因年老、病痛或其他因素無法到場的人,和他們有實際的連結,同時避免無意間傳遞這種危險訊息:「在家看直播」等同於「與基督的身體同聚」。(如我前面所說,科技媒介本身就能傳遞某種訊息。)

因為事實並非如此。

沒有任何一位牧者應該說出:「無論你在現場還是在線上,感謝你參加我們的聚會!」並且教會聚會的形式也絕不應為了迎合直播而調整,好讓聚會「更適合被直播」。當基督徒們聚集成為基督的身體時,他們不該感覺自己只是某個樂團或脫口秀的觀眾,好像整場聚會的安排是為了「現場錄影」而存在。這種把基督教敬拜「Netflix化」的現象 (或「影視化」),正是今日數位化教會一切弊病所在。

第三,牧者應努力減少,或甚至完全不依靠影片來進行報告或作講道例證。螢幕本質上就是分心的工具,擁有奪走人們注意力的強大吸引力,是人們無法抗拒的娛樂載體。我們的眼睛總是渴望看見更多東西,就像我們的肚子永遠無法被糖分填滿那樣。

但是,教會存在的意義,並非提供人們虛空的熱量,或太多餘的熱量。教會應該是一場筵席,一場由主耶穌親自預備的、屬靈營養豐盛的筵席。99%的情況下 (我已慷慨地留下那1%的例外),基督教敬拜中的影片只會分散人們的注意力、使人麻醉、帶來過度的刺激,或僅僅只有娛樂效果。影片是膚淺的特洛伊木馬,看似能使人們「更進入狀況」,卻總是不可避免地掩蓋了聖經經文或講道的核心內容——畢竟它們確實不如影片那麼有趣或吸睛。結果就是,那些依靠影片輔助講道的傳道人,無意間正讓影片逐步取代自己。

第四,那麼,這是否意味著教會應該完全移除禮拜堂內所有螢幕呢?我理解為何許多人即便認同「無螢幕教會」的宏大願景,在這ㄧ點上仍會感到猶豫。或許你的教會很大,需要用螢幕來投影台上或聖壇前的畫面。又或許你們只用螢幕來顯示文字,如詩歌歌詞或聖經經文。像這樣最低限度的使用,難道不合理嗎?

也許吧。但既然我正嘗試描繪一個願景、擴展我們的想像力,不妨暫且思考:若沒有螢幕,我們會失去什麼——同時又會獲得什麼?

其中一個「值得我們失去」的東西,是盯著螢幕而非專注於眼前活生生會友面孔的「誘惑」。當螢幕在教會空間隨處可見時,要避免這ㄧ點幾乎不可能,因為螢幕會吸引我們的眼睛,而眼睛會帶動「我們的心的注意力」,讓我們的心不在彼此身上。

另一個「值得失去」的,是當螢幕存在時,牧者與教會同工總有非得用它們做些什麼的被動壓力。這再一次驗證了麥克魯漢的原則:螢幕的存在並非中性的。 它們不可能靜靜地空閒在那裡;我們總覺得要用一些東西填滿它、總得讓它派上用場。就像電視一樣,螢幕會呼召我們打開它。但若螢幕根本不存在,它就沒機會讓我們感覺非得使用它。

第五點,也是最後一點:我目前為止所提出的一切建議,既能建立一種全新的教會和敬拜文化,但同樣也需要建立在這樣的新文化之上。

舉例來說,新冠疫情剛結束時,紐霍夫牧師 (Carey Nieuwhof) 在展望未來十年的教會事工時,預言教會將因「線上化」而徹底被改變。事實上,與其說他在預測未來,不如說他是在為「他心中信實的教會」在當前科技和社會動盪的時刻「應如何改變」開出處方箋。他的主張是:不斷增長的教會應成為有實體地點的「數位化組織」。

以這樣的主張來激勵 (或驚嚇) 教會領導層,紐霍夫的預言確實切中要害。但若這樣的願景被當作「基督徒應如何面對數位時代」的建議,這個建議實在大錯特錯。

但無論如何,他這番評論仍有用處。因為他精確地描繪了今日教會文化中隱而未顯、卻又常常不證自明的改變。他的「預言」讓我們的對話方向更清楚了。

問題的嚴重性在於:在數位生活層面上,我們的教會與公立學校、大學、商店、餐廳、俱樂部、娛樂場所變得越來越沒有差別了。到處都是螢幕、智慧型裝置、QR 碼、影片、罐頭音樂、網址連結、社群媒體——教會全都有了。那股在教會外面的世界持續不斷沖刷我們眼睛、心思和意念的資訊海嘯,在我們的敬拜空間內ㄧ樣強烈,一樣喧囂,一樣令人不知所措。

但事情不該如此。教會本應該——並且「可以」,與世界的敘事不一樣。

誠然,要做出改變,意味著會有一場小規模,或甚至不那麼小規模的革命。然而,如果數位科技確實是今日教會生活、敬拜和使命正面臨的最大威脅——如果它不斷掠奪我們的注意力、識讀能力、勇氣及內心的平安——我們就不該對需要做出的改變規模感到意外。建造一間「無螢幕教會」或許是個巨大的挑戰,但面對如此大的威脅,任何忠於信仰的行動必定艱難。

或許,我們不該首先擔心做出必要的改變會有多困難。我們該擔心的是「威脅本身有多大」,然後付諸行動。

Brad East是Abilene Christian University的神學副教授,著有四本書,包括《教會:神子民指南》 (The Church: A Guide to the People of God) 與《致未來聖徒的信》 (Letters to a Future Saint) 。