新的裂痕正在美國福音派運動的內部形成,但這些裂痕並非沿著通常的地區、宗派、種族或政治界限。曾經在對基督的承諾中團結在一起的夫妻、家庭、朋友和教會,現在卻因為看似不可調和的世界觀而分裂。事實上,他們不僅僅是在分裂,而是變得互不相讓。

最近,為了理解正在發生的這一切,我的一群大學同學——都是在健康的福音家庭和聚會中成長和培養起來的——在網上重聚在一起。有一位哀慟說,她已經無法理解父母,也無法理解他們對世界的看法怎麼會發生如此突然、痛苦的轉變。另一位則描述到,一些與他有著同樣的社會、人口背景(demographically identical)的朋友,曾經在幾乎每一個問題上都站在他一邊,而現在卻在鼓吹某些令他震驚的觀點。還有一位說,她的教會在相互猜疑和誤解的驅使下分裂了。

“這些都是我的人,”一個人說,“但現在我不知道他們是誰,或者說我不知道我是誰。”

當你覺得你愛的人正在被對現實的錯覺(false reality)擄去時,你會怎麼做?而他們為你的所擔心恰恰也是同樣的,對於這個讓人氣餒的事實,你該怎麼做?

這種疑惑並不是福音派獨有的。曾經肩並肩站在一起的同道中人現在卻發現,地殼板塊的漂流把他們推開了,他們腳下的大陸正在分離,他們找不到回到共同點的橋樑。我們對現實的看法怎麼會有如此大的分歧——我們有什麼辦法可以把彼此重拉到一起嗎?

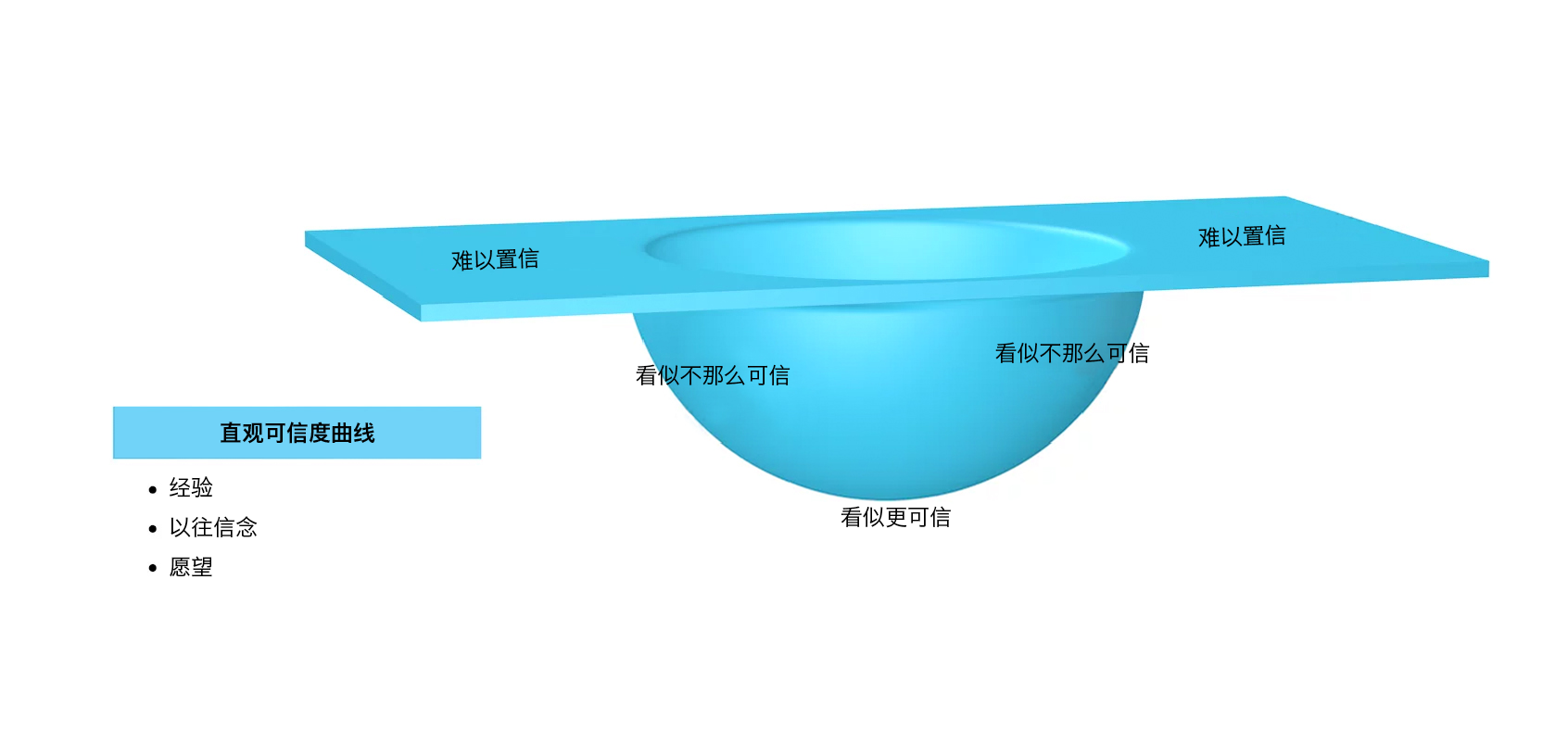

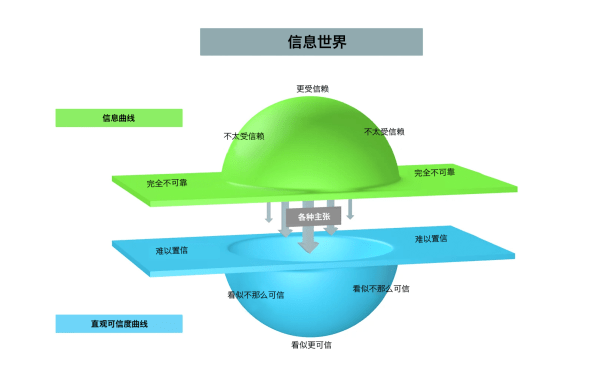

直觀可信度曲線(plausibility curve)和信息曲線(information curve)

在我的學術生涯中,最持久關注的一個問題是關於人們的信仰是如何形成的。不是他們 應該 如何在某種理想化的完美理性的願景中形成信仰,而是他們作為嵌入(embedded)社區和文化中的具身性(embodied)生物,_實際上_是如何形成其信仰的。我想介紹一個簡單的概念性工具,它部分得益於彼得·伯傑(Peter Berger)的工作,可能有助於我們理解正在發生的事情。

想像一下,一個水平面向下彎曲成碗狀,再升回來,又恢復成一個水平面。從碗的一端到另一端的曲線,代表了某人覺得可信的說法的範圍。我們把它叫做直觀可信度曲線(plausibility curve,或譯為似然度曲線、合理性曲線——譯者註)。落在曲線中心的說法會被認為是最合情理的(plausible),它們不需要什麼證據或論證,個人就會同意相信。落在邊緣附近的說法,隨著偏離中心,越來越被視為不可信,使人信服它們,需要逐步增強說服力。而完全落在直觀可信度曲線之外的說法,則超出了一個人在某一特定時間點可以相信的範圍,因而任何證據或邏輯都是不夠的。

決定某項主張是否被某人認為合乎情理的,是它與其個人經驗、已有信念以及欲信之事的符合程度。一個人的全部信仰頗像一幅攝影馬賽克(見這裡的一個例子):成千上萬的對現實的經驗、認知被連接在一起,從這成千上萬的經驗和認知中,出現了更大的模式和印象,出現了關於現實本質、宏大歷史敘事、是非善惡的本質等方面的高階信仰。當一個單一的信念被嵌入到無數其他信念中時,會讓人覺得試圖改變它的努力都將毫無結果。想一下子解決糾結在一起的上千個分歧,從何處下手?當某個主張與整個不斷強化的信念網絡“吻合”時,反向的證據就幾乎無關緊要了。這也是使直觀可信度曲線具有持久的力量和抗變化能力的部分原因。

慾望在直觀可信度曲線中扮演著特別複雜的角色。我們可能想_不去_相信某種說法,因為它將使我們與我們所愛的人分離、面對痛苦的事實、改變行為,使我們付出社會代價,等等。我們可能想_去_相信某種說法,因為它將是時尚的,對我們的偏見予以肯定,使我們得以與周圍的人區別開來,可以激怒我們的父母,或者出於其他無數原因。對於我們不願意相信的說法,我們需要更多的說服力;而對於我們願意相信的,則不需要那麼多了。

就像政治理論中的奧弗頓窗口(Overton window)一樣,直觀可信度曲線可以擴張、收縮和移動。朋友或家人的直觀可信度曲線曾經是相同的,但隨著時間的推移,他們可能會發現他們的分歧。一個人認為當然是可信的說法,在另一個人看來幾乎是不可想像的。但這是怎麼發生的呢?這就是信息曲線的作用。

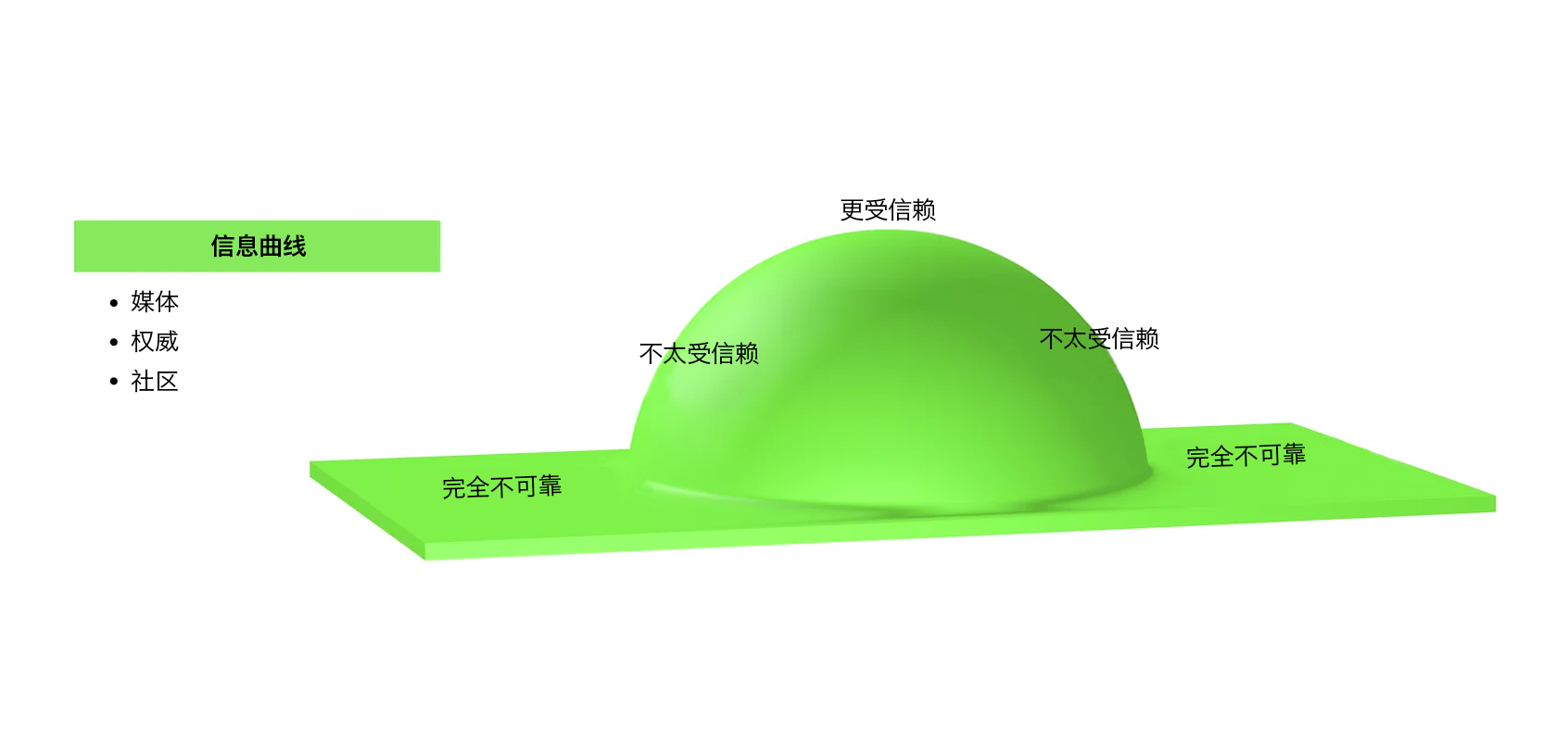

想像一下,在直觀可信度曲線上面有一個鏡像的碗。這就是信息曲線(information curve),它反映了某人關於世界信息的外部來源——例如社區、權威機構和媒體。那些位於信息曲線中心的消息來源被認為是最值得信賴的,來自這些消息來源的說法幾乎毫無疑義地被接受。碗外端的信息來源被認為是不太可靠的,所以它們的說法將受到更嚴格的審查。曲線外的消息來源,至少對這個人來說,是如此缺乏信譽,以至於它們的說法被斷然否定。

信息曲線的中心一般會與直觀可信度曲線的中心一致。這種關係是相輔相成的。當消息來源提供我們認為合乎情理的說法時,就會被認為更值得信賴;而當這些說法來自我們信賴的消息來源時,就會被認為更合乎情理。一個信息源如果能持續地提供處於直觀可信度曲線中心的說法,就會被人們無保留地相信。

改變_可以_從直觀可信度曲線的層面開始。也許一個人加入了一個宗教團體,發現這個團體比她想像的更有愛、更合理。當一個消息源宣稱所有的宗教團體都是非理性的、有偏見的時候,她將不再覺得那種說法是合乎情理的,這將使她的信息曲線逐漸轉向更可靠的消息源。或者另一個人經歷了喪子之痛,不再願意相信死亡是意識的終點。他對其他的說法更加開放,擴大了信息來源,慢慢的他的信念也發生了轉變。

改變也可以從信息曲線的層面開始。在一個人長大的社區裡,存在著諸如父母、牧師之類確立已久的權威,而上大學後,她會被引入新的社區和權威。如果她斷定他們是值得信賴的信息來源,這條新的信息曲線很可能會改變她的直觀可信度曲線。隨著其整套信仰的改變,她甚至可能達到這樣一個地步,即對於那曾經給她提供大部分信仰的消息來源,認為根本不再值得信賴。或者想像一個人一生都在消費極左的媒體資源。他開始聆聽保守派媒體的消息,發現他們的主張與他的經歷產生了共鳴——一開始只是略有共鳴,但程度越來越強。漸漸地,他消費了越來越多的保守派媒體,擴大或轉移了他的信息曲線,這又擴大或轉移了他的直觀可信度曲線。他可能會達到這樣一個地步,他對世界更廣泛的認知——歷史上起作用的深層力量、社會與經濟的最佳組織方式、世界上善與惡的力量——已經完全被推翻了。

考慮一下所謂9/11真相運動和QAnon運動。大多數美國人都會認為某些說法說法超出了他們的直觀可信度曲線範圍——例如,為入侵中東並使其石油業的朋友致富,布什政府策劃了大規模的恐怖襲擊,或者,全球自由主義精英們會為了戀童癖和吃人的目的而組織國際兒童販賣行動。然而另外一些人會發現,一種或另一種陰謀論與他們的直觀可信度曲線產生了共鳴;或者,隨著時間的推移,他們的信息曲線可能會隨之改變,以致他們的直觀可信度曲線也隨之改變。曾經看似不可能考慮的主張,現在看來是可以想像的,然後是可信的,然後是合理的,最後是不言而喻的。保守派_當然_會犧牲成千上萬無辜的生命來證明“石油戰爭”是正當的,因為保守派貪婪,這就是保守派的一貫所為。 _當然_自由主義者會為了自己的健康和權力而犧牲成千上萬的孩子,因為自由主義者是變態的,這就是自由主義者的一貫所為。

最後,從定義的角度,讓我們把包括直觀可信度曲線和信息曲線在內的整個結構稱為 信息世界。信息世界涵蓋了個人或個人所在的社區接收和處理信息的方式。不同的信息世界會有不同的事實和來源。我們今天面臨的挑戰是,我們佔據了多個信息世界,但它們之間幾乎沒有共同點,且互有相當敵意。

這一切與福音運動有什麼關係?有相當大的關係。

福音派的危機

美國的福音派運動從來都不是由一個單一的群體組成的。根據不同的標準估計,美國福音派的人數一般在8000萬到1億之間。即使我們按9000萬來分,這也會使美國的福音派人口比除俄羅斯以外的所有歐洲國家都多。它也是多樣化的,涵蓋了各種地區、種族和社會經濟水平。歷史上將這場運動凝聚在一起的,不僅是一套共同的道德和神學承諾,而且還有大體相似的世界觀和共同的信息來源。他們的直觀可信度曲線和信息曲線基本重合。他們在一些問題上有分歧,但共同的中間地帶是他們相互理解和友誼的基礎。

隨著對“福音派”的定義不再從神學,而更多是從社會、文化和政治的角度,以前不被認定為福音派的群體也被歸入在一起,這種共同感變得越來越勉強。今天,這個廣義的福音派運動正在分裂成不同的群體,雖然它們仍然持有一些共同的道德和神學承諾,但在其信息來源和更寬層面的世界觀上有很大的不同。他們的信息世界幾乎沒有重疊。如果不想陷入痛苦和氣憤的爭執,他們只能討論很狹窄範圍內的話題。

美國福音派內部的一個群體認為,我們的宗教自由從未像現在這樣堅固;另一個群體則認為,它們從未像現在這樣面臨更大的風險。一部分人認為,種族主義在美國社會仍然是系統性的;另一部分人認為,強調“系統性種族主義”,不過是將財富和權力重新分配給憤怒的激進分子的一項進步主義企圖。一方比較關注國會大廈的暴動,另一方則更關注喬治·弗洛伊德(George Floyd)被殺後的騷亂。一方認為特朗普的總統任期對基督教的見證造成了代際損害,另一方則認為對基督教的見證有極大的益處。一方認為前總統企圖政變,另一方認為民主黨人偷走了選舉。一方認為戴口罩和接種疫苗是基督徒愛的標誌,另方認為對這兩件事的拒絕是基督徒勇氣的標誌。

當然,介於兩者之間的群體數不勝數,但這些例子說明了緊張的關係:我們佔據著同樣的現實空間,卻眼中有著截然不同的世界。這些不同的世界能否(或應該)再次拉回到一起,確實是個問題。對於我們的福音派運動,現在是一個關鍵的時刻。

那麼能做什麼呢?前述模型本身就表明了該從哪裡開始。如果我們將信息曲線向一個共同的中心移動,直觀可信度曲線就會隨之而來。信息來源於三個渠道:媒體、權威機構和社會。我們不團結的一個原因是,在美國福音派當中這三個來源都出現了危機。我只簡單介紹一下這幾點。

首先,媒體面臨嚴重危機。 即使今天的媒體越來越強大、越來越無孔不入,但它也越來越碎片化、越來越兩極化。現代媒體的動態機制鼓勵了那些即時、憤怒、誇張的內容,使媒體成為兜售蔑視、販賣仇恨的市場。福音派教徒發現自己在社交媒體平台和傳統傳媒來源之間徘徊,而後者公開倡導進步主義事業,壓制保守派聲音以及那些販賣偏執、錯誤信息的極右來源。簡而言之,數字媒體環境演進的結果是從我們的惡習而不是我們的美德中獲利,將受眾分入封閉的媒體空間,只傳遞加強受眾焦慮與反感的信息、評論方面,它在這些方面已經變得及其高效。

這對基督徒的門徒訓練提出了非凡的挑戰。媒體消費多年來一直在攀升,而且在全球疫情大流行期間飆升。我們的會眾可能每週只花幾個小時在神的話語中(這永遠應該是基督徒最重要的信息和權威來源),但去花40個小時或更多的時間沉溺於當下的敵意。一旦信息曲線開始向左或向右漂移,數字媒體的算法以及政客和謀利者的操縱就會加速這一勢頭。很快,曾經對世界有著廣泛得多的共同觀點的基督徒群體,發現他們只能在信仰的某些基本要素上達成一致。在將某種程度的理性帶入我們的媒體消費習慣之前,很難解決信息曲線的其他部分。在分離的媒體世界中生活得越久,我們之間的分化就會越深、越廣。我們越是長時間地沉迷於媒體饕餮,疏於補充深層營養以培育內在的基督精神,我們的共同點就越少。

媒體的危機波及整個社會,但福音派運動也面臨著自身製造的權威危機。曾在美國福音派的寬廣中間地帶受到極大尊重的一代福音派領袖,現在都已經去世了。當前福音派機構的領袖們,雖然明顯地比他們的前輩更加多樣化,但在超越我們這個時代猖獗的意識形態另類化(othering,或譯“他者化”,意味著根據某種差異,將某些人視為缺乏“我們”特質的另類,並認為後者應處於受支配、被歧視的地位——譯者註)方面,還是艱難掙扎。此外,福音運動還見證了無數領袖人物以引人注目的、毀滅性的方式名譽掃地。同時,我們也看到了名牧的崛起。曾幾何時,在同一方向上長期的順服、一生的謙卑學習和和服事,才為一個人贏得了一點點屬靈的權威和過得去的生活水平。如今,憑著份時髦的簡歷和自我推銷的才能,就可以在基督教名人市場上贏得財富和明星身份。

其後果是幻滅和分裂。當年輕一代出走時,那些留在教會的人卻進一步固守在自己的意識形態陣營中。那些廣受尊敬的權威人士,如果能真的再次成為我們共同信息曲線的重要組成部分,那將是因為我們從名人文化轉向了成聖(sanctification)文化——領導力不再是為了建立平台,而是為了背負基督的十字架。那將是因為我們記住了耶穌的話:“你們中間谁愿為大,就必作你們的用人”(太20:26)。那也是因為我們重新學會瞭如何傾聽有智慧的男人和女人、領導者以及鄰居的意見,而不會因政治分歧而將他們釘在十字架上。

轉變信息曲線的第三條途徑是解決我們的社區危機。社區是基督徒生活中必不可少的。它加深了我們對《聖經》的認識,建立了我們在基督裡的共同身份,培養了基督徒的品格,並使我們的年輕人成為門徒。然而,當代生活的壓力、誘惑和光怪陸離的干擾,使我們的紐帶變得緊張,用冰冷的數字模擬取代了肉身社會的溫暖和深度。這種流行病只會加深我們的孤立感,使許多人為了目的感和歸屬感,在教會之外尋找政治部落或陰謀家社區。此外,美國福音派運動的超級政治化也導致了政治上的站隊。不喜歡牧師立場的教徒會離開,去其他政治傾向與他們相同的教會。但由信息世界幾乎相同的個體組成的教會,將日趨僵化、日益激進——卡斯·桑斯坦(Cass Sunstein)稱之為群體極化法則。

教會不應該退縮為一個只有共同厭惡的社區,而應該提供一個有共同的愛的社區,一個遠離分裂和兩極分化、遠離當下的孤獨和寂寞的避難所。教會應該樹立這樣一個榜樣,向人展示,儘管我們在社會和政治事務上存在分歧,但依然彼此關懷,並肯定我們在基督裡身份無比深刻的根基。

伊利諾伊大學芝加哥分校的社會學家、美國宗教學者邁克爾·愛默生(Michael O. Emerson)近日表示,他研究宗教會眾30年,但“從未見過”如此不同尋常的衝突。 “現在有什麼不同?”他問。 “衝突涉及整個世界觀——政治、種族、我們該如何處世,甚至宗教和信仰是為了什麼。”我在上面所提供的,是有助於理解我們是如何走到這樣一個關口的一個模型,也是就我們如何開始那擺在面前的代際工程提出的一點建議。

我們並非沒有希望。謊言到最後都是空洞的。仇恨是對目標的拙劣模仿,名人是對智慧的拙劣替代,政治部落是對真正基督徒社區的拙劣比較。我們是由神兒子的複活所定義的人民。我們被呼喚成為救贖者和和解者。

所以,也許我們可以開始在我們的信息世界間搭建橋樑。也許我們可以培育一個健康的媒體生態系統,提供一個平衡的世界觀,並就其進行大度的對話。也許我們可以恢復一種領導文化,其定義是謙遜勝過名人、誠信勝過影響。對於那些在其政治部落中發現騙子云集之處的人,我們也許可以邀請他們在基督裡重新發現更豐富、更強健的社區。對於上帝所創造的這個世界,以及在這個世界中跟隨基督意味著什麼,要重新構建一種共同理解,上述這一切都是至關重要的。

Timothy Dalrymple是《今日基督教》的總裁兼CEO。在Twitter上關注他@TimDalrymple。

翻譯:吳京寧