「教會正經歷一場男性危機。」你無疑聽過這句話,它在不同的時期被反覆提起。德里斯科爾(Mark Driscoll),西雅圖現已解散的以男性為主的戰神山教會 (Mars Hill Church) 的前牧師經常提出這樣的說法,「今天教會的問題……就是一群乖巧的、柔弱的、溫馴的、小姑娘似的教會男孩」,或者就是「百分之六十的基督徒是小姑娘,剩下的百分之四十是像小姑娘一樣的男人」。

加拿大心理學家喬丹·彼得森 (Jordan Peterson) 的話也觸動了男性基督徒們的這根神經。就在最近,公共神學中心 的主任斯特拉坎 (Owen Strachan) 就男子氣概的本質,在播客和相關的推文上重啟這個常年對話的序幕。

這些論證聲稱,「男性所到之處,教會就會成長」,或者說,「男性引導,女性跟隨」,這兩種說法都暗示著女性人數多對教會成長不利。從默羅 (David Murrow)所著的《為什麼男性討厭去教會》到萊波德爾斯 (Leon Podles) 的《教會無能》,大量關於基督教男子氣概消亡的文章和書籍層出不窮,創造了一個名副其實的產業,推銷基督教男子氣概受到威脅的觀點。這些書的銷量很可觀,難道證實了其中的想法一定站得住腳嗎?

大錯特錯。事實證明,今天的基督教並不比50年前、100年前、300年前、1000年前,甚至是教會的第一個世紀更「女性化」。那些認為教會的成長取決於特殊的、以男性為中心的活動——甚至依賴尤為「男性化」的教牧方式——的人,誤解了教會的歷史記錄,也危害了教會關於性別的歷史教導。

古代資料明確指出:從一開始,基督教就是一個女性佔絕大多數的宗教。第四世紀的教父耶路撒冷聖濟利祿 (Cyril of Jerusalem) 在他著名的《教理講授》(Catechetical Lectures) 的開篇,就對會眾中的男性說話。 他說:

很可能你是為了別的原因來這兒的。一個男人可能為了討好一個女人,以此為由來到這裡。 ……我接受這種理由,並且歡迎你,雖然你是帶著邪惡的目的而來,但也會成為一個被美好的希望所拯救的人。

在這裡,在基督教早期最著名的一篇關於如何教導信仰的文章中,牧師開宗明義地說,「聽著,我知道你們這些傢伙在這裡,只是因為你們的未婚妻強迫你們來這裡。」

婦女皈信基督教的現象非常突出,公元370年,皇帝瓦倫提尼安不得不向教皇下令,不要再派宣教士去敲異教婦女的門了。歷史學家們也幾乎一致認為,皈信初代基督教的人當中,上層社會婦女的比例非常高,其他就是奴隸和少數民族了。

原因有很多,但從宗教史學家斯塔克 (Rodney Stark) 整理的大量歷史數據中可以看出,其中一個主要原因可能僅僅是基督教對婦女的優待,至少不會施壓要求寡婦迅速再婚。基督教對年輕女孩結婚的壓力也比較小。

在陳述他的理由時,斯塔克報告了公元前303年、在教會經歷的一波迫害中發生的一則軼事。當時官員們搗毀了一座家庭教會,沒收了基督徒們聚集起來要分發給窮人的物品:其中有16件男式外衣和82件女式外衣。自古以來,教會的女士們在認捐活動上,也絕對是完胜男士們的。

從教理手冊到教會援助工作、再到古代的原始資料記載,情況非常清楚:基督教的女性比例很高。

約會傳道還是婚姻傳道?

斯塔克還指出,由於羅馬世界遺棄或殺死了許多女嬰,所以它的男女比例非常不平衡:每100名女性對應大約130個男性,失衡情況比今天的中國還要嚴重。因此,很多羅馬男人很難找到老婆。由於基督教徒以女性居多,所以很多基督教女性也很難找到丈夫。(如果這個情形聽起來很熟悉,那是有原因的:這與今天女性基督徒所面臨的情況非常相似。)

由於古代的這種不平衡,女性基督徒往往會嫁給異教男子。新約——特別是保羅的書信——曾多次提到在宗教上分裂的家庭 (哥林多前書7:12-16和其他經文)。在異教丈夫和基督教妻子的較量中,基督教通常會獲勝。但這恰是古代教會和現代教會在這個問題上的最大差別。古代基督徒從不諱言將信仰歸功於基督徒的母親:提摩太的信仰就歸功於他的母親和祖母。聖奧古斯丁把他的信仰歸功於他的母親。我前面提到的聖濟利祿的教理講授也提供了隱性的證據,證實很多異教男性為了娶女基督徒,參加了基督教速成班。

基督教妻子改變歷史的突出案例也很多。因著羅馬皇帝康茂德的情婦瑪琪亞的求情,挽救了未來教皇的生命。作為蠻族法蘭克部落國王克洛維的妻子,克洛蒂爾德對丈夫的皈依起了至關重要的作用,進而促成了整個法國的福音化。事實上,在基督教擴張的過程中,基督徒們相當一部分的貢獻,是由與異教男子結合的女基督徒完成的。

很明顯,初代教會的特點是,有很多女性基督徒與非基督徒男子結婚,然後用堅毅的眼神,拉著丈夫和孩子去教堂,直到他們最後向基督的憐憫投降。早期的嬰兒洗禮習俗可能也有助於這一過程,因為基督徒妻子可以利用這一儀式來「宣稱」對子女信仰的主權,而讓他們的異教丈夫在後面追趕。美國新教徒通常不給嬰兒施洗 (而且嬰兒的數量比過去減少) 也許可以解釋為什麼婚姻不像過去那樣是有效傳播福音的途徑。

關於後一點,幾乎在基督教的各歷史階段,教會的成長有很大一部分都與生育有關。一個男多女少的教會,就是一個離滅亡只差一代人的教會。那麼,相反的情況也同樣是事實:有女性的教會就是有嬰兒的教會,因此也是有未來發展的教會。在初代教會中,女性人數眾多,她們的生兒育女推動了基督教人口強勁的自然增長,與停滯不前的異教人口形成鮮明對比。

美國的基督教一直是女性主導的

即使是許多推動「男性危機」說法的人,也承認教會中女性佔多數的悠久歷史。例如,「男子氣概的藝術」(The Art of Manliness) 網站上的一篇長文詳細介紹了女性如何大規模地主導著早期的美國教會。文章提供了不同宗教歷史學家的引文、18和19世紀目擊者的描述,以及直接從教會記錄中提取的數據,這些都表明,至少在19世紀中期之前,美國的基督教會大約60%到80%的成員為女性。

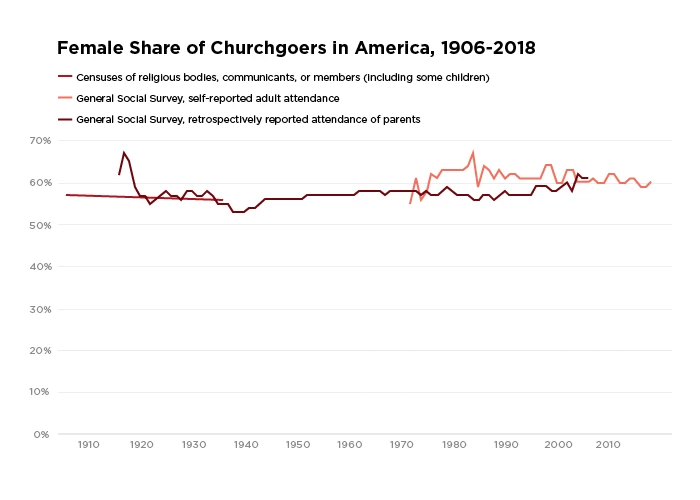

到了20世紀,我們有了可靠的數據來源。從1850年到1936年,美國人口普查局進行了一次宗教團體的普查,要求美國的每一個教會和教派對各自的各種主要統計數據進行報告。從1906年開始,這些統計數據也包括了成員的性別報告。此外,自1972年以來,綜合社會調查 (General Social Survey, 簡稱GSS) 收集了足夠的數據,以估計女性在會眾中的比例。而在幾波調查中,GSS還詢問了受訪者童年時父母去教會的模式,這至少可以估算出20世紀初一直到現在,家庭中母親上教會的比例。

Created by Mallory Rentsch, Data Compiled by Lyman Stone

Created by Mallory Rentsch, Data Compiled by Lyman Stone這張圖中的數據很枯燥,但它能說明一個問題:近年來基督教會的性別構成沒有發生明顯的變化。整個關於基督教男性比例下降的故事,就是一則假新聞。男性出席或不出席,就和男性一直以來的情況一樣。從童貞女瑪利亞開始到現在,女性基督徒在教會日常生活中的作用,比男性基督徒要顯著得多。換句話說,男性的「宗教不滿意度」這一不幸的現實並不新鮮,它也不是教會生存的威脅。

這種趨勢並非嚴格意義上的美國特有。 最近的國際調查顯示,幾乎在每個國家,教會都以女性居多。在基督教和許多穆斯林國家,婦女的禱告次數都多於男性。非洲保守且快速增長的福音派教會中大多數是女性,就和歐洲那些已然衰落又與世無爭、不斷進步且由國家扶持的教會的情況一樣。

更多的男性並不意味著更多的成長

「男性危機」的說法所引發的爭議,是它暗示當教會會眾中男性不夠多時,教會終將衰亡。不夠「陽剛」的教會就會自招滅亡。

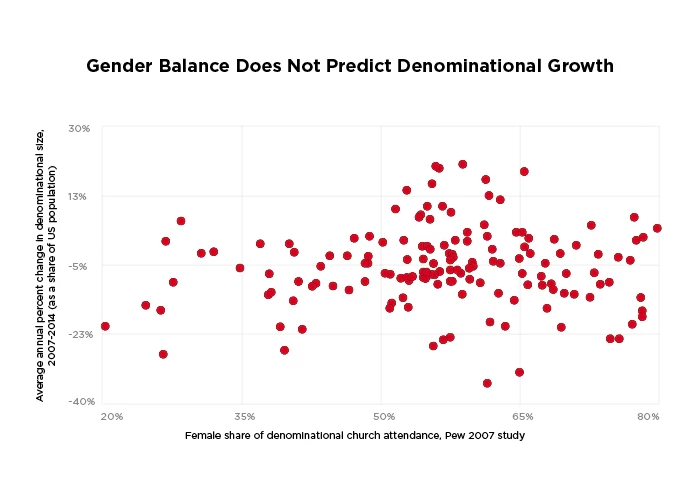

這個說法可以被檢驗,而它恰巧是完全錯誤的。下圖根據皮尤研究中心對2007至2014年間美國各宗教教派在美國人口比例中增長或下降的情況調查,繪製出了皮尤2007年宗教景觀調查 (Religious Landscape Survey) 中各教派女性參加教會活動的比例。

Created by Mallory Rentsch, Data Compiled by Lyman Stone

Created by Mallory Rentsch, Data Compiled by Lyman Stone從圖中可以看出,教會出席率的性別平衡與教會成長之間並沒有實質的關聯。讓你的教會更男性化並不會使它更壯大。

有些教派可能會反對我的方法,因為我使用的是調查數據,而不是教派本身報告的會員人數。然而,我利用皮尤的性別平衡數據和2007年至今各教派報告的教會增長情況,在35個大型教派的樣本中使用教派成員數量來測試這種關係。同樣的,不存在任何相關性。一個宗教團體的性別平衡與教會的發展關係不大。

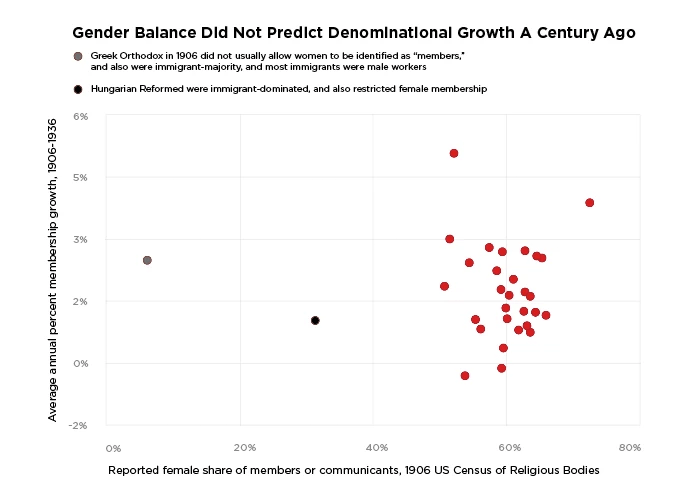

今天是這樣,一個世紀以前也是這樣。下圖顯示了1906年至1936年間31個教派的增長情況,並將其與1906年這些教派的性別比例進行了比較。

Created by Mallory Rentsch, Data Compiled by Lyman Stone

Created by Mallory Rentsch, Data Compiled by Lyman Stone同樣,沒有關聯。教派的成長根本與教會成員的性別比例無關。

真正的問題絕非性別問題

最終的真相是:所有對教會「男性的終結」的抱怨,都是過激的、沒有道理的。基督教從最開始、及至此後每一個時期,都是一個女性佔多數的宗教。這種情況不會很快改變。

有了這些信息,保羅關於男女基督徒的警告 (見提摩太前書2-4章和其他地方) 突然聽起來有點不同了。保羅對婦女應該如何行事作了詳細的指示,也許是因為他所要傳道的教會,絕大多數都是由嫁給非基督徒的女性組成的,她們很實際地想知道如何為自己的家庭樹立榜樣。

同時,當保羅對男性說話時,他經常談到領導的角色,也許是因為很大一部分男性基督徒都是這樣的角色。如果初代教會真的有70%是女性,如果由於缺乏固定的聚會場所,教會的規模通常比較小,而且考慮到第二世紀以來基督教徒中修道率很高,那麼初代教會參加教會活動的男性,很可能大部分是會眾領袖、教會工作者或獨身主義者。

所有這些都不會改變教會所傳講的教義。希望支持女性按牧的讀者,也許會很高興聽到女性是初代教會的重要組成部分。而且讓教會更有男子氣概並不能推動教會的發展。但希望支持限制女性授職傳統的讀者,某種程度也能在教會歷史上找到肯定的跡象。儘管保羅寫信去的教會的性別平衡問題和今天一樣,甚至比今天的更不平衡,他還是時常提及由男性擔任牧師和教會領袖。

我在這裡的目的不是要挑戰這兩種解讀中的任何一種。我只是要挑戰一種觀點,即基督教在美國衰落的原因是它變得過於女性化。這種觀點是錯誤的:今天美國基督教會的性別平衡問題,與任何一個基督教社會的情況幾乎是一樣的。

那麼,是否可以 (或應該) 對性別失衡採取任何措施?

上述國際調查確實還提出了一個原因,即女性更具宗教熱忱。在家庭以外就職的女性 (尤其是全職工作且無子女的女性) 與男性的宗教熱忱大致相同 (在大多數國家,85%或以上的適齡男性都參與全職工作)。和男人一樣有工作生活的女人,往往和男人一樣沒有宗教信仰。

換句話說,今天教會所面臨的主要問題可能不是他們的男性會友人數不足,而是他們向現代西方世界貪婪的、以工作和事業為中心的消費文化做了太多妥協。信仰永遠是家常便飯,在外工作的男女都在經歷世俗化。教會選擇敬拜瑪門,對上帝的敬拜自然就受到影響。

因為默認通過工作得到報酬 (以及為此目的而進行的學校教育) 應是一個人生活的中心部分、日程表中的主要內容和社會身份的主要組成,教會已經放棄了最重要的立場。為了成長,教會最好少向世俗的成功妥協,而是鼓勵清貧的誓言,更新克己的紀律。與其培養更多的大鬍子牧師,不如勸誡教會中的富人把收入的20%、30%、70%或90%奉獻出來。

教牧輔導應鼓勵教友重新思考,是否真有必要做現在這麼多的工作,還是可以考慮減少生活的開支。當我們的兒女考慮上大學時,我們應該敦促他們考慮學生貸款的危險——不是說他們會背負太多債務,而是說他們將不得不把太多的生活時間投入到用以換取報酬的工作中去,而沒有足夠時間參加教會和家庭的活動。如此只是得不償失。更多的男性信徒不會帶來教會的復興。但若我們天天背起自己的十字架、捨棄這個世界,卻可能點燃復興的火焰。

Lyman Stone 是美國企業研究所(American Enterprise Institute)的客座研究員,家庭研究所(Institute for Family Studies)的研究員,也是諮詢公司Demographic Intelligence的首席情報官。