有人說,神學巨人的標誌,是能夠抓住跟自己的歷史時期、文化背景以及(更重要的)神學傳統有一定距離的讀者的想象力。

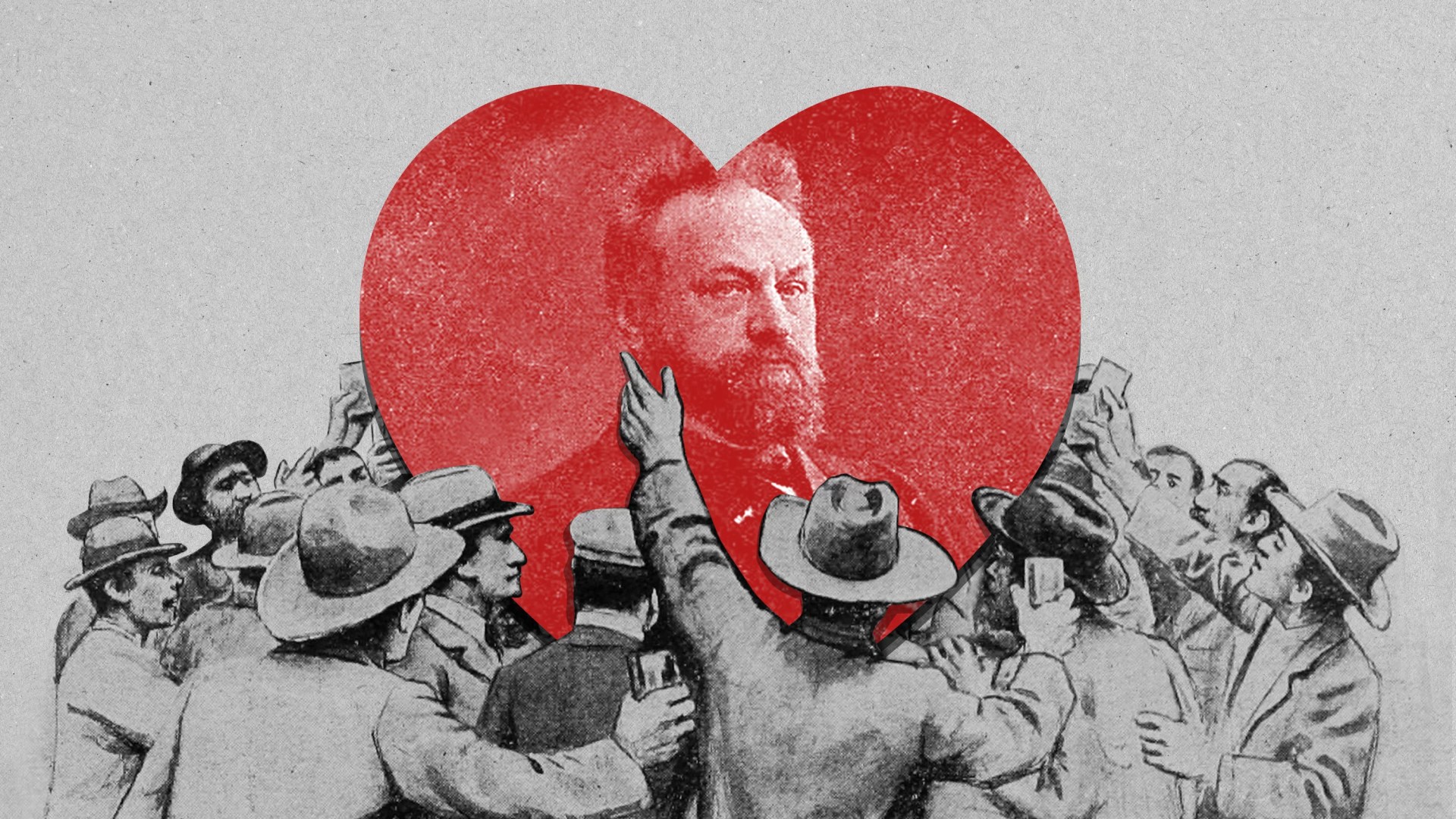

在基督教歷史上,享有這種影響力的人物並不多,而且人數不會太快增加。然而,在過去十年左右,一顆新星正在蒼穹中升起——他就是荷蘭新加爾文主義神學家赫爾曼·巴文克(Herman Bavinck, 1854-1921)。

在他那個時代的荷蘭,巴文克是一個家喻戶曉的名字。巴文克是他那一代人中最優秀的荷蘭神學思想家,同時也是一個在巨大的社會動蕩時期引人注目的公眾人物。他在政治、教育、婦女權利和新聞領域都留下了他的印記。在荷蘭全國各地,街道和學校都以他的名字命名。除此之外,巴文克還是一個引人注目的有國際地位的人。例如,在1908年的一次美國之行中,他在白宮受到了西奧多·羅斯福總統的接待。諸如此類的榮譽說明了很多問題。

儘管如此,在巴文克的故鄉,他的遺產在他死後的幾十年裡逐漸被掩蓋了。在海外,他作為傑出的思想家繼續在與荷蘭相關的群體中享有聲譽,但在20世紀,他的名聲並未超出這個範圍。這一切在21世紀初發生了變化——由於約翰·博爾特(John Bolt)和約翰·維德(John Vriend)的努力,巴文克的《改革宗教理學》英譯本(Reformed Dogmatics)在2003至2008年間分四部分出版發行。

迄今為止,這套書已經賣出了九萬多冊——對於這種性質的作品來說,這是一個驚人的銷售量。而且這本書還出了葡萄牙語和韓語譯本,目前西班牙語、俄語和中文的翻譯正在進行中。

但是,如果我們只是從巴文克《改革宗教理學》的英譯本的發行快進到他今天的廣受歡迎,然後簡單地說 “其餘就是歷史了”,那我們就錯了。這樣做會忽略一個重要的問題,那就是:為什麼這個人能成為今天這麼多人的首選神學家——從北京到聖保羅,從紐約到首爾,巴文克是如何獲得如此多樣的全球讀者的關注的?

在我自己的每天的工作中(我在愛丁堡大學教授改革宗神學),我每天都與那些正在苦讀巴文克著作的人交流,並傾聽他們的聲音。這些人中很少有荷蘭人,也很少有以前就對新加爾文主義傳統有忠誠度(或長期深入的認識)的人。事實上,他們來自全球各地的教會。為什麼巴文克的著作比他的許多改革宗同行具有更大的跨界吸引力?

這裡面的原因無疑和現在讀他的人的種類一樣複雜多樣。同樣是喜歡閱讀巴文克,韓國長老會的人很可能跟美南浸信會的讀者,或者跟把巴文克的《上帝的奇妙工作》(Wonderful Works of God)當作靈修材料來如饑似渴地閱讀的五旬節派青少年,喜愛的原因並不相同。其他人,如傑出的瑞士神學家卡爾·巴特,則把巴文克作為神學史的指南。鑒於這些不同的動機,我不會試圖對“為什麼巴文克在2022年這麼受歡迎?”這個問題提供任何形式的簡化答案。

不過,我已經讀巴文克的著作有近15年的時間了。我是跟來自世界不同地區、不同基督教傳統和不同(嚴格意義上的)學術、個人和教會背景的人一起讀的。在這段時間裡,我觀察到:巴文克的寫作和生命中的某些特徵,似乎一次又一次地吸引着眾人,而且更關鍵的是,這些特徵讓這些讀者不斷地回到巴文克這裡來。雖然這些可能不是巴文克似乎突然廣受歡迎的唯一原因,但它們仍然是重要的原因。

首先,巴文克以一種平衡的方式寫作,這讓21世紀的讀者眼前一亮。我們已經習慣了把神學當作一種受社交媒體規範制約的論戰武器上演劣質“武打劇”的現象——沒有平衡、沒有愛心、專揀軟柿子捏還自我膨脹、受制於對歷史偉人的漫畫式描繪、並基於惡意的假設向今天那些跟我們觀點不同的人發射炮彈。

在這種背景下,巴文克的著作是一股清新的空氣。他博學多才,他的著作內容豐富,為讀者提供了基督教傳統的兼具廣度和深度、且往往是非常清晰的視野。儘管他的著作(常常是刻意地)被歸類為改革宗傳統的神學,但它們從來沒有狹隘的宗派性質。相反,它們是以改革宗神學表達一種更廣的東西:跨越文化和世紀的基督教大公信仰。巴文克將堅定地持守加爾文主義與同時公開肯定“加爾文主義不是唯一的真理”這兩者結合在一起,形成一個二律悖反。

這種平衡顯示了一種既堅定又柔軟的信念,甚至以一種通常反駁性的、尖銳論戰的神學家所不具備的方式邀請他自己的陣營之外的人來與他對話。它的開放性吸引來自其他傳統的基督徒願意來探索巴文克的改革宗視角。

巴文克將基督教的世界觀塑造成一種歸納式的、對敬虔智慧的終生追求。這種追求是開放的、探究性的,而不是封閉的、僵化的。在這方面,他的方法與他著名的同事凱波爾(Abraham Kuyper)不同——對凱波爾來說,基督教的世界觀是演繹和沒有柔性的。

巴文克不願意與稻草人作戰(與此同時,他樂於與他的意識形態對手交朋友,當面交流)。這也是他的魅力的一部分。可以肯定的是,他並不是他的《改革宗教理學》中涉及的每個神學家或神學傳統的完美解釋者。儘管如此,他在一生中儘力理解和忠實地表述那些與他有分歧的人的觀點,他的努力是引人注目的。

對他的《教義學》沒有經驗的讀者可能偶爾會發現自己很困惑,因為他們發現巴文克在整部作品的不同部分採取了看似矛盾的教義立場。但實際上,這些驚訝的讀者很可能是遇到了巴文克對某一特定觀點的批評——他會在給出自己的裁決之前,詳細介紹這一觀點最強烈要表達的重點。這樣的特點對他自己的神學陣營之外的讀者來說,是微妙而具有強烈的吸引力的,因為這表明他認真、嚴肅地對待他所反對的觀點。

忽略那些歪曲或誤解你的觀點的人的批評是很容易的,但當這個人認真、努力、準確又有愛心地表述你的觀點時,你就很難視而不見了。事實上,對於那些希望成長為思想家的人來說,這種批評是有吸引力,而不是令人心生拒斥的。這樣的批評能贏得信任。

巴文克在我們當代越來越受到認可,他的生平也起到了重要的作用。我們生活在基要主義和社會福音分道揚鑣的20世紀之後。在那場辯論的任何一方長大的人都繼承了一個奇怪的遺產——在右邊,福音能有力地表達一個人的靈魂需要,但在一個墮落的世界里,卻沒有為社會的改善提供什麼好消息;在左邊,福音讓基督徒致力於解決社會的問題,但這是在一個非常可悲的薄弱的屬靈框架的背景下勉為其難。

對比之下,巴文克為我們提供了一個驚人的提醒,那就是:這種分叉既是一種歷史上的新事物,也是對整全性和歷史性的基督教信仰的不自然的扭曲。

這在巴文克自己的生平中是怎樣表現出來的呢?除了堅定的正統神學,他還是著名的美國種族主義的批評者。他在南非的學生本尼·基特(Bennie Keet)成為一名傑出的反種族隔離運動活動家。在荷蘭,巴文克公開反對城市中的貧困現象(甚至呼籲為此修改住房標準和稅收法律),反對壓迫工廠里的貧困工人(因為他們是上帝的形象的承載者),並為女孩的平等教育和婦女的投票權而努力奮鬥。

在我們這個時代,巴文克之所以能脫穎而出,是因為他對正統信仰及其社會效果的委身。在這個意義上,他跟約翰·斯托特和提姆·凱勒等人一樣,與我們在20世紀以後的本能直覺背道而馳。這樣的人物感覺無論跟左派還是跟右派都可能格格不入。作為一個對歷史上的基督教有全面看法的神學家,巴文克提醒我們,我們這一代基督徒與歷世歷代的基督徒的信仰是有脫節的。

巴文克不是一個完美的人,也不是一個完沒有瑕疵的神學家(正如我在《巴文克生平評析》中試圖描繪的那樣)。但在他的生活和教義中,他是一個深刻而可信的基督徒——故此,他是一個在今天仍然對許多人有吸引力的人。

說實話,我可以想到許多偉大的神學家,無論是過去的還是現在的,我可能寧願在他們的著作中見到他們,也不願見到他們本人。但巴文克卻不是這樣。我還會在一段時間內繼續閱讀他的作品,而且我懷疑我不是唯一會這樣做的人。

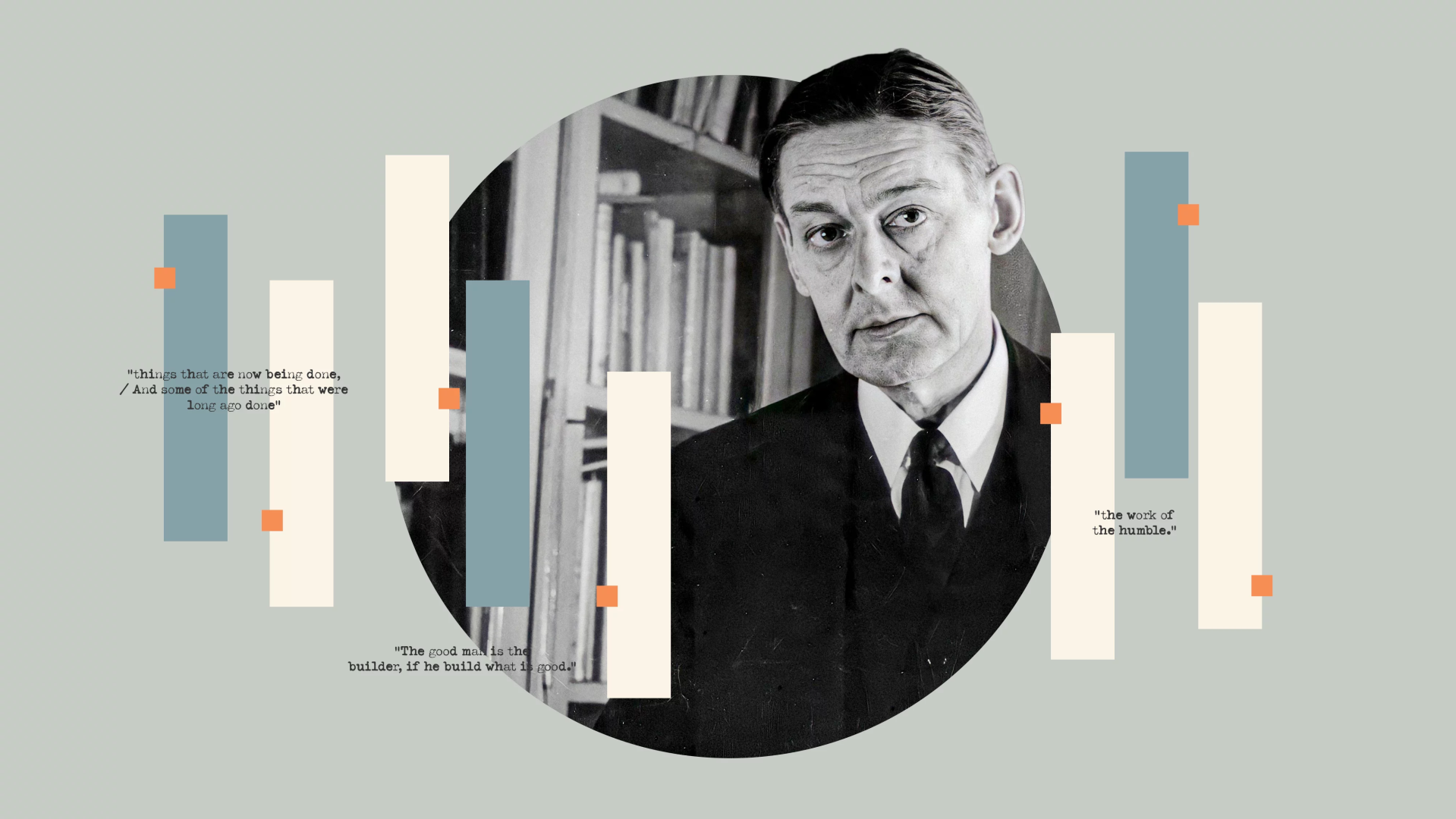

恩雅各(詹姆斯·埃格林頓)博士(James Eglinton, Twitter: @DrJamesEglinton)是愛丁堡大學改革宗神學梅爾德倫(Meldrun)高級講師。他是《巴文克生平評析》(Bavinck: A Critical Biography, Baker, 2020)一書的作者。該書榮獲福音聯盟(TGC)2020年歷史和傳記類年度圖書獎,併入圍2021年福音派基督教出版協會(ECPA)的基督教圖書獎。

翻譯:Sean Cheng