一件原本美好的事物,如果被過度發展、遍及各地,不一定會更好,並且就算它一開始很美好,也不保證會一直美好下去。

這是我們近年來在經歷數位通信科技的急遽變化時,不得不一再學習的功課。一個工具或平台,在誕生之初也許帶來了某些正面影響,但隨著它成熟發展,卻可能產生完全相反的結果。這種轉變實在令人感到世界被顛覆、無所適從。

但也許這不該令人驚訝:事物的適當規模與占比總是同樣重要,就像我們的身體需要一些鹽分,但攝取過多會讓我們生病。通訊科技對人們在社群體 (body politic) 的參與也有類似的影響。同樣一種工具,在小規模使用時,或許能促進彼此的理解與形成共識,但當它被大規模使用時,卻可能引發混亂和彼此的敵意。

如果基督徒想在這些令人迷失方向的變化中站穩腳步,必須學會認清這種矛盾,並一同努力使這些強大的科技被放在合宜的位置。然而,唯有當我們的群體認同與歸屬感真正源自「教會共同生活的節奏」時,我們才有可能做到這一點。換句話說,正是因著我們願意委身、成為基督身體的一部分,才使我們有力量去服事這個深受科技困擾的社會,並呼召它走向這條更美好的生命之道。

卡爾 (Nicholas Carr) 在他的新書《超級綻放:連結彼此的科技如何撕裂我們》中貼切地描述了科技影響社會的動態過程。他警告說,如果我們預設「某個複雜的技術系統早期的運作方式能一直延續到它成熟之後」,會是個嚴重的錯誤。然而,由於我們「自網路誕生以來,就不斷告訴自己,這是民主化 (democratization) 的故事」,許多人未能及時察覺:過量充沛的資訊其實容易滋生仇恨及不信任。

卡爾關於氾濫的信息湧入我們螢幕所帶來影響的論點,呼應了天主教科技評論家伊里奇 (Ivan Illich) 的洞見。早在1970年代,伊里奇便指出,當工業化風格的技術應用於任何一個領域 (教育、醫療、交通、通訊等) 時,都會經歷兩個關鍵轉折點。

伊里奇解釋道,「一開始,新知識被用來解決明確提出的問題,並且以科學的衡量標準來評估新的效率。」這種成功會帶來極大的樂觀,而這些早期的生活改進則被用來合理化「將整個社會投入服務於某種過於簡化的指標」,例如內容的產出與大量傳播。然而,一旦跨過這第二個分水嶺,追求進一步的技術效率不僅無法繼續改善情況,反而經常引發新的問題。

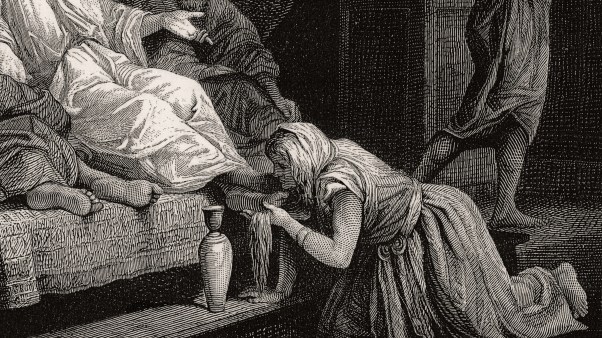

我們有來自早期時代的例子;印刷術剛出現的時代。那個時代,印刷技術的突破創造了今日常見的詞彙:共識 (consensus)、腦腐 (brain rot) ——甚至「社交媒體」一詞也是。那個時代的歷史能幫助我們看清科技發展的歷程。印刷術在團結美國殖民者、組織他們反抗英國的過程扮演了關鍵角色。如研究美國早期歷史的學者拉姆齊 (David Ramsay) 於1789年的名言所述:「在美國追求獨立的過程中,筆與印刷術的功績與刀劍同等重要。」因此,在他說了這句話的幾年後,費城印刷協會甚至宣稱印刷術是「無知與迷信的墓碑」。

在手工印刷機帶來如此積極正向的經驗後,1820年代末期出現的工業化印刷,以及隨之而來的新通訊技術——最著名的就是電報——則受到一種近乎救世主般的熱情迎接。1858年,人類歷史上第一則跨越大西洋的電報訊息,以近乎褻瀆的口吻將這項科技的「降臨」與基督的「降臨」相提並論:「歐洲與美洲因電報而合一了。在至高之處榮耀歸於神!在地上平安歸於祂所喜悅的人!」

像這樣的氛圍在當時並不少見。格里利 (Horace Greeley) 創辦的《紐約論壇報》曾發表一篇具代表性的文章:

電報,實際上就是具象化的思想,以徹底消除空間,甚至超越時間的速度奔馳,將被延伸至聯邦所有大城市,像一張鐵線神經網絡,閃耀著電光,從大腦——紐約——蔓延至遠方的四肢與枝節,連接大西洋沿岸的城鎮:匹茲堡、辛辛那提、路易維爾、納什維爾、聖路易以及新奧爾良。

這些新通訊時代的支持者篤定地相信,新科技將帶來「真理與啟蒙」的傳播。《論壇報》的報導甚至視電報為不可能出錯、能打擊虛假資訊,使新聞中的「詐欺與欺騙⋯⋯幾乎成為不可能」的工具。

今天的我們很難相信,當時竟有人真的以為電報能消除錯誤資訊與假新聞,更別說煽動性的瑣事報導——但話說回來,僅僅15年前,人們還天真地以為推特 (現為X) 能讓民主在中東遍地開花。如我前面所說,科技變化的速度快到讓人頭暈目眩、站不住腳。

電報與印刷工業化所帶來的新型連結,最顯著的結果之一是我們如今所稱的「共識」(consensus):整個社會內共同感受、共享情緒的經驗。事實上,「共識」是一個相當新穎的概念。這個詞彙在19世紀中期首次出現在英文裡,用來描述一個國家或一群人在同一時間共享相同的感受與意見。

隨著共識的形成——當人們因大眾傳播所帶來的速度與全面性,得以用幾乎同步及全面的方式思考及感受時,「群體思維/團體迷思」(Groupthink) 的危險便愈發明顯。政治口號、迷因、煽動情感性的訴求⋯⋯等,不斷透過這些網絡與我們的心思意念交織。而當這種「ㄧ致性」中出現例外時,當某種不合大眾口味、甚至令多數人厭惡的異議出現時,這種經驗會讓人「感覺」情況與自己極有關係,因此感到更加不舒服。

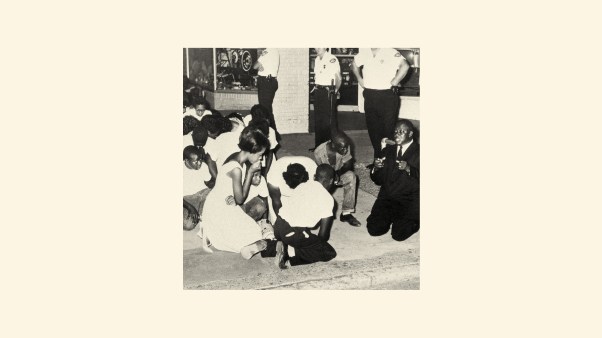

19世紀最明顯且令人不安的例子,就是有關奴隸制度的問題。當北方人讀到支持奴隸制的文章,或南方人接觸到支持廢奴的文學作品時,雙方強烈分歧的情感變得再也無法被忽視。1830年代,當北方廢奴主義者以反奴隸制度的宣傳小冊鋪天蓋地侵入南方時,結果並非勸服南方,或讓雙方彼此理解,而是引發暴動、焚燒書刊,以及要求審查郵件的呼聲。南方教會支持奴隸制度的情緒反而愈發高漲。

如今,當我們的數位內容渠道不斷提醒我們,我們的同胞 (甚至同為基督徒的弟兄姊妹們)對移民、疫苗或性別的看法與自己不同時,結果通常不是彼此之間更深的理解,而是出於本能地,更多的敵意。正是那讓群體「共感、共識」成為可能的網路科技,同時讓持續存在的歧見更明顯、更刺眼,並且更令人惱怒。

人們通常傾向把注意力放在數位通訊科技在「個人層面」的負面影響。卡爾的早期著作《網路如何影響我們的大腦》正是此類作品中的經典。但對個人而言,我們仍可能透過其他選擇來抵消這些影響。當梭羅 (Henry David Thoreau) 警告他的讀者,沉迷於聳動的新聞會導致「腦腐」 (brain-rot,2024年被選為牛津年度詞彙) 時,他能建議讀者透過改變「資訊飲食習慣」來補救。

然而,要真正解決因網路「過度連結」所引發的政治或文化問題,則困難得多,因為這需要人們集體的行動。我或許可以改善自己的新聞閱讀習慣,但我無法選擇生活在一個沒有 TikTok 的世界。

那麼,面對卡爾在《超級綻放》一書中總結的研究結論時,例如,「虛假或具誤導性的消息,比真實消息更有 70% 的可能性被轉發」,我們該如何面對?又例如,受教育程度最高、最密切追蹤新聞的人,對當代事件的理解往往卻最為扭曲;而當多數人在網路上遇到與自己不同的觀點,不願視之為「學習的機會」,而是「故意攻擊的挑釁話語」時——我們又該怎麼做?

正如卡爾總結的:「用更多消息來源、更多資訊來淹沒公共廣場」,並不會「打開人們的心胸或促進更深入的討論」,甚至不會「讓人們擁有更正確的資訊」。

讓實質且有意義的改變更加困難的是,連對這個的「高度連結的世界」的質疑都會腐化,或被扭曲地應用。我們早已習慣這種現象:「政客們在社群媒體發文表達他們對社群媒體的鄙夷,然後又緊盯自己的按讚數。」對今日的世界而言,難道就沒有其他辦法了嗎?

卡爾在《超級綻放》的結論中提出,也許我們應該轉身另覓途徑,在數位網絡的邊緣形成不一樣的另類群體。他寫道:

或許救贖之道──如果這個詞不會太強烈的話──在於當ㄧ個人有意識地離群行動⋯⋯也就是首先以個人的身分 (然後是共同一起的行動),在社會的邊緣採取不同的生活方式。但不是在社會的外面,而是在社會的邊緣處;不是逃離資訊洪流的觸角,而是有意識地避開它那溶化人的力量。

卡爾說得對,但這種回應方式之所以很關鍵,是因為它強調了「共同、一起做」的層面,因為通訊科技所帶來的挑戰,在本質上需要我們一起合作回應。卡爾沒有說的是,其實在我們社會之中,早已有些獨特的群體及機構,具備應對這些挑戰的能力:基督徒家庭、學校,和教會。

「我們」身為基督的使者,應活出一種「與世界截然不同」的溝通及共感方式。我們需要真的操練並實踐這種共識的可能性:教會身為愛的共同體 (community) 真實順服基督,以祂的心為心的共識 (羅12:2;林前2:16),而不是那種逐漸世俗化、以紐約與矽谷為導向的社會共識。這樣的共識樣板,才是我們在劇烈的科技發展,尤其是人工智慧的迅速推進之際,避免再次陷入翻天覆地、無法自處的穩定力量。

以教會或基督教機構為主的群體行動,可以有很多種形式。我們或許可以從「無螢幕」的主日崇拜開始。家庭與小組可以一起來討論例如克勞奇 (Andy Crouch) 的書《智慧使用科技的家庭》,並制定他們自己的〈波斯特曼宣言〉。學生們可以成立盧德俱樂部 (Luddite clubs)。基督教學校則可以效法弟兄會 (Bruderhof) 的群體與工作坊的作法,讓科技服從於群體生活的共同委身之下。

我們可以透過自身的行動來見證:即使在這個數位網路時代,活出一種「與世界截然不同的基督徒共識」,是可能的。我們基於身為一個「與世界不一樣的另類群體」的成員身分來思考與感受仍是可能的;我們持續共同的讀經、共同聖餐與禱告的生活方式,仍可能在我們之中形成與世界不同的共識,ㄧ種不依附於某個大眾文化思潮或意識形態、緊緊紮根於基督身體的共識。

Jeffrey Bilbro是葛羅夫城市學院 (Grove City College) 英語副教授,同時擔任Front Porch Republic雜誌的主編。他的最新著作是《共融之言:媒體科技與盼望實踐》(Words for Conviviality: Media Technologies and Practices of Hope) 。