在「內向者地獄」的下層某處——大約位於「辦公室生日派對」與「職場社交區」之間——有一間我曾待過的教會。

別誤會,我其實非常喜歡那間教會,雖然我只在那裡待了幾個月。這間教會幫助我重新認識聖經對地方教會的願景及藍圖。然而,每逢主日臨近祝禱結束時,一股明顯的恐懼就會籠罩著我。

在多數教會裡,聚會結束後,會堂裡的人潮漸漸散去,社交內向者還算有選擇。我們不一定要留下來聊天,可以順著人流往洗手間或茶點區走去。但在那間教會裡,聚會一結束,大家會重新坐下,和身邊的會友聊天——而且往往一聊就是十分鐘以上。

沒有人在講台上命令大家這麼做,也沒有招待同工強制執行。這一切之所以發生,是因為大家都真心想這麼做。想必,他們曾受過某種教導,認同弟兄姊妹相聚一起敬拜時,不該像街上的陌生人一樣互不往來。

理性上,我明白這樣做的用意。但感覺上,這就像一場精心設計的陰謀,專門讓內向的人感到格外不自在。我總是硬著頭皮撐過這段時光,擠出幾句應付性的閒聊,心裡默默地倒數時間,盼著能早點去逛教會的書攤,在那片安靜的孤獨中重獲平靜。

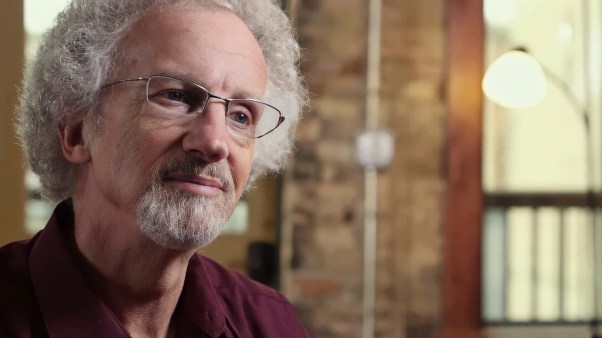

麥休 (Adam S. McHugh) 在十五年前寫下《教會裡的內向者:在外向文化中找到我們的位置》這本書時,大概也有過類似的經歷。在麥休看來,福音派教會常常培養出一種更有利於健談者而非安靜者的團契與屬靈文化。想想看,那些主日聚會後的咖啡/吃飯時光——麥休風趣地比喻它為一種「無酒精的應酬」;又或者,小組聚會的氛圍常強調「立刻、頻繁地展現脆弱那一面」;再或者是教會推廣的傳福音模式,常常把外向、反應靈活與口才流利看得比耐心傾聽更重要。

身為曾擔任牧師及軍牧的麥休,對教會事工中以外向「作為一種典型模式」的觀察相當敏銳。他指出,許多會眾期望講台上的牧者具備強烈的個人魅力,在問候會友時展現熱情與親切的態度。當他談到自己更喜歡研經與預備講道,而非教會領導中那些偏向社交與協作的部分時,我忍不住心有戚戚焉。(後來,麥休離開牧會生涯,成為加州葡萄酒產區的一名侍酒師,這段經歷在他的著作《Blood from a Stone》中有詳盡描述。)

這本書的重心圍繞著麥休為「社交內向的基督徒」提出的兩條「旅程」。第一條是「向內的旅程」:在這段旅程中,學習視自己的性格為上帝的恩賜,而非社交或情感上的缺陷。但這並不意味著我們可以安然躲在屬於自己的孤島上。因為麥休同時也描繪了「向外的旅程」:學習如何以真實的自我追求基督徒的團契生活。他寫道,與其「偽裝」成社交蝴蝶,我們應該「在不扭曲本性的前提下,延展我們性格的傾向」。

接下來的內容可能會讓人覺得我是在挑剔麥休的建議,但事實並非如此。是的,我確實在書頁邊緣寫下好幾個疑問與反駁的想法,但值得稱讚的是,麥休最終在書裡一一回應了這些質疑。若要說我們有不同的想法,應該多數只是我們強調的重點略有不同而已。

以麥休對「向內的旅程」的描述為例,他的觀點明顯帶有心理治療式的色彩,強調醫治與自我接納。他指出,內向者常因被同儕、同事或親友誤解與拒絕,在心靈上留下傷痕。在書中ㄧ處他寫道:「我們需要分辨性格中健康的部分——那些自然且值得讚賞的特質——以及那些作為傷痛症狀的應對機制。」

身為曾必須親自療癒這些傷口的人,我不會輕忽它們的真實性,也不會否認任何人應得的安慰。但麥休的論述框架掩蓋了第三種可能性:在某些情境下,內向的傾向不只是需要被醫治的傷口,同樣也暴露了我們內心需要被潔淨的地方。

這個令人不安的念頭,總會在我發現自己在暗暗盤算週日早晨的「逃跑路線」時浮現出來。與弟兄姊妹的相聚,難道不是天堂的預嘗嗎?麥休或許會給出合理的替代解釋,避免我陷入自我責備:也許對多數內向者而言,敬拜結束後,他們更渴望的是神聖的寂靜、靜默的禱告,或更深層的對話,而非在嘈雜的大廳裡閒聊寒暄。

然而,我自己內在反省的旅程,卻指出了一個不那麼光彩的答案:我並不總是如我應該的那樣愛上帝的子民。我有時視他們為阻礙自己讀書或觀看週日下午足球的「障礙物」。

麥休當然也反對把屬靈上的缺點歸咎於上帝所賜的性格特質。他明確指出,性格內向並不能成為逃避基督徒群體生活,或忽略愛鄰舍誡命的藉口。書中也承認,內向者確實有一些慣性的試探需要抵抗——但整體上,麥休似乎仍不太願意視內向為一種「可能被罪腐蝕」的性格。

若說麥休的「向內之旅」有過於輕描人類墮落的風險,那麼他的「向外之旅」則可能過於理想化,視不同性格類型為能滋養教會的屬靈恩賜。我同意內向者與外向者能各自以互補的方式祝福基督的身體。但我仍對內向者可以「刻意以內向者的方式參與教會文化」這個想法感到不安。

誠然,麥休也承認「性格標籤」的局限性。他說,這些標籤不能定義我們,也不應超過聖經對我們的定義。但是,我仍然對我們文化中對「身份徽章」(包括MBTI以及九型人格) 等不同種類的性格分類——的狂熱程度格外警惕。

這些性格測驗確實能幫助我們了解自己,認識到是什麼在驅動著我們。然而,一旦走向極端,它們也可能引誘我們陷入「自我凝視」的迷宮。麥休在書中描繪了一個頗具吸引力的願景:內向者與外向者互相造就,探索彼此性格的輪廓與複雜性。然而,我擔心這類以人性為焦點的對話可能會分散我們對聖經的救贖故事、教會歷史的豐厚遺產,以及其他更重要、更深刻的屬靈議題的注意力。

於2017年再版的《教會裡的內向者》以輕快的語氣開場,指出內向者這個群體近年來 (在美國) 獲得越來越正面的評價。在新版序言中,麥休向蘇珊 (Susan Cain) 於2012年出版的暢銷書《安靜:內向者的力量》致敬。他打趣道,「不知從何開始——內向的性格似乎變得有吸引力了。」麥休認為我們應更多地讚美「我們是什麼樣子」,而不是為「我們所缺少的特質」道歉。

這的確比把內向者污名化為「反社交怪人」要好得多。但我仍不打算加入任何為內向者舉辦的「勝利遊行」。我永遠不願讓刻板印象定義我自己,也不願讓文化的讚美使我自滿。如果內向者真懂些什麼,那大概是「保持自我、獨立於潮流之外」的價值。

Matt Reynolds是本刊的資深書籍編輯。