美國如今正面臨著「大離教運動」(Dechurching movement) 的風潮。宗教濫權、人心冷漠、數位媒體的操縱⋯⋯等皆被指名為禍端。這場關於離教現象的討論產生了許多假設,也伴隨著許多不太可行的解方。但多數對福音派離教現象的分析,都忽略了一個更深層的問題:教會所教導並以身示範給會眾的,是ㄧ種毫無生氣的教會神學 (church theology)。也許,那個呼喚人離開教會的聲音,其實正來自教會內部。

丹尼爾·威廉斯 (Daniel Williams) 近期在《今日基督教》上撰文指出,許多福音派知名領袖自己就很少穩定參加教會聚會,這種行為反映出他們本身薄弱的教會論。但威廉斯認為,今天的離教問題,不只是因為這些領袖樹立了不良的榜樣,而是源於福音派信仰深層的一項假設:基督徒的生命最終是個人與上帝之間的旅程,是一場個人靈魂與上帝一起的冒險。

在福音派的圈子裡,無論是有意還是無意的,教會經常被視為基督徒生活中可有可無的附屬品,只是幫助我們活出個人信仰的一種方式,是促進個人成長或擁有靈性經驗的工具。然而這種想法並不正確,嚴重錯失了重點——教會,作為基督的身體,正是基督信仰生命的本質。

因此,試圖透過強調「教會對個人的實際益處」來解決離教危機,其實等同於試圖用導致問題的方式來解決問題。訴諸個人經驗並非解決問題的方法。從起初開始,罪的本質就是分裂與分離,使一個群體變成彼此孤立的個體——而上帝的醫治不可能以疾病的形式出現。

正如洛芬克 (Gerhard Lohfink) 所言,上帝所建造的是一個「民族」,而不只是一些彼此無關的個體。「成為神的子民」意味著在禱告、敬虔的生活方式及共同的使命中一同存在,彼此不可分割。聖經吩咐我們聚集,正因為這是上帝呼召我們的方式,也是上帝呼召我們成為的「新的民族」:在萬民中成為一個新的群體,如同一座聖殿,由一塊塊的活石聯結而成 (希伯來書10:25;以弗所書2:21)。

那麼,教會該如何重拾作為「上帝子民」的身份?我們該如何挽救福音派的教會論?

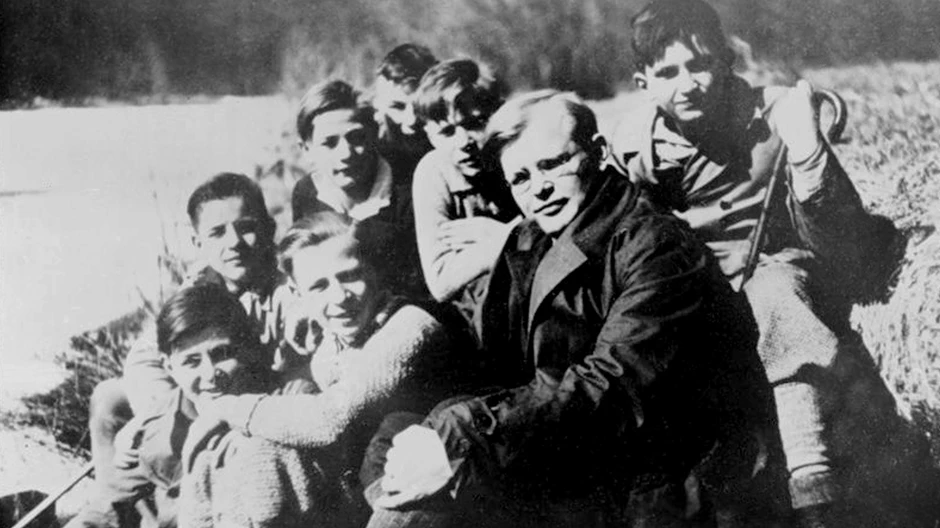

潘霍華 (Dietrich Bonhoeffer) 的《團契生活》正是在教會面臨一場危機時寫的。當時,潘霍華正在幫助羽翼未豐的認信教會 (Confession Church) 建立一所新的神學院。認信教會是因不認同德國國家教會 (German National Church) 的信念而創立的,因為德國國家教會修改了自己的信條,加入一條新條款,以表示效忠元首 (希特勒)。

德國國家教會試圖透過將自己與希特勒連結在一起,來展現自己是個真正的「人民的教會」——這當然是種謀求長期生存的策略,但卻付上成為異端的代價。儘管潘霍華處在與我們非常不同的時空背景,但今天的教會在今日文化中求生存所面臨的挑戰,趨使我們問和潘霍華同樣的問題:我們試圖拯救的「教會」究竟是什麽?

潘霍華寫道,教會並非以個人的經歷為中心,也不是以一位能描繪「令人信服的願景」的強大領袖的能力為中心。這些因素也許能讓教會暫時運作,但無法長久。相反地,教會一切的實踐,都應該展現出一個共同體/群體 (community)的生命—— 是一群在彼此的相交中、藉著彼此,一同遇見基督的民族,而不僅僅是一群彼此相鄰而獨立生活的個人。

這個群體必須以基督為中心,因為基督親自在他們當中。基督呼召每個人超越自我,進入這個共同的身體。唯有靠著基督,教會才能存活並成就使命;也唯有基督,能呼召一群在這世上以「成為屬上帝的子民」為核心的人,一同成為一個身體。

但如果我們讀潘霍華,是為了透過「建立教會成為一個共同體」的方式來讓教會「變得更成功」,我們就誤解了潘霍華的重點:是「身為一個共同體」的本質,使教會成為真正的教會。

對潘霍華而言,個人獨自過「基督徒生活」是不可能的。因為聖靈已將我們連結成一個身體,我們透過彼此對話、共享愛宴、一同閱讀並實踐聖經的基督徒生活中,與基督相遇。潘霍華在《團契生活》中所推薦的各種操練,與其說是為了使教會成功,不如說是為了使教會成為真正的「共同體/群體」。

然而,「成為上帝子民」這個任務,並不意味著我們要開始一套新的事工方式,而是要再次將注意力轉向那些我們早已熟悉的基督徒生活操練——會眾一同唱詩、一同讀經、一同用餐——只是這一次,我們心裡有個更遠大的目標:成為一個真正的共同體/群體。正因如此,《團契生活》雖然看似實用的著作,卻是一部深邃的神學著作。

例如,當我們一起讀經時,潘霍華建議選讀較長的經文段落,讓經文提醒我們上帝在祂子民中持續的作為,也就是現代教會也要承擔的工作。這些經文提醒我們與歷世歷代基督徒共享的「老故事」,而不是單單聚焦在我們個人的處境上。潘霍華尤其推薦詩篇——這本以色列人的禱告書——因為詩篇引導我們思考教會與以色列的延續關係,以及我們被呼召成為一個「新的民族」的身份。

同樣的,當我們唱詩時,潘霍華建議大家一同開口歌唱,不要把注意力集中在我們個人的經歷上,而是讓同聲敬拜來提醒我們:上帝已經使我們成為一體、成為一個共同體;當我們一起禱告時,潘霍華鼓勵我們先為那些與群體共同面對的事情祈求,而不是立刻轉向僅屬於個人需要的禱告。

在一週的其他時間裡,當我們分散各處,我們仍然有許多其他機會,讓基督透過聖經對我們的個人生命與處境說話。但即使在這些時刻,潘霍華也提醒我們,這些「領受」的目的,仍是為了建造更大的身體,使我們能將在獨處時從基督那裡得著的一切,帶回教會,彼此分享。

同樣的精神也應當貫穿我們如何讀經、如何共餐、如何理解宣教。如果教會各種實踐及計劃的目標,是為了將我們凝聚成為上帝子民,那麼不僅我們「做什麼」事很重要,我們「如何去做」也同樣重要。

正如潘霍華提醒我們:「基督徒的弟兄姊妹關係,並不是一個需要我們去『實現』的理想,它乃是上帝在基督裡『已經成就』的現實。我們被邀請去參與其中。」禱告、唱詩與服事的操練並不是什麼靈丹妙藥,而是上帝發出的邀請,邀我們進入基督已然成就的、更深層的真實之中。

我們邀請在我們當中的每一位基督徒 (不只是那些特別能讀書的菁英) 都能成為一個「讀經的人」;我們以「所有人」都能加入的時間和方式一同用餐;我們宣教、參與事工,不是為了讓人變成附屬於某個宗教的個體,而是為了使他真的成為一個共同體/群體的成員——在這個群體中,人們彼此發揮恩賜,並從彼此身上領受基督的話語。

在談論禱告的互惠性時,潘霍華指出,是「其他所有人在為某個人和他的禱告代求」,使某個人「為群體禱告」成為了可能。他問道:「一個人怎能獨自為團契禱告,而不倚靠團契的代禱來扶持並堅固他?」

ㄧ個人擁有什麽樣的屬靈生命,首先倚靠的是上帝在基督裡創造的共同體/群體。這裡所說的教會,不是一種事後的附加選項,而是整個信仰生活的前提。上帝創造的,是一個新的民族,一個因緊密連結於基督,使其中每ㄧ個人能走進世界的民族。

聖靈將我們從世界各地召聚在一起,也與我們一同走進世界的各個角落——無論我們是否實際聚集在一處。但這種「走出去/分離」的目的,是為了最終被帶回同一處。我們本應是個生命彼此交織的民族,而不是一群各自為政、僅憑己力過活的人。

如果我們要真正回應離教的現象,就不能再用那些導致此現象發生的方式來解決它。因為教會給予我們的,是無法被歸類在馬斯洛需求層次裡的東西:教會給我們的是耶穌,使我們成為基督身體的一部分。唯有在這個身體裡,我們才成為基督徒,才經歷基督的同在,並在其中被改變生命。

正如門徒們一起學習聆聽耶穌的聲音,我們今天也是如此。我們不能僅僅修補「錯誤的福音派教會論」,視教會為支持信仰生活的附加工具;事實上,我們必須完全捨棄這樣的想法。如果離教現象所拋棄的正是這種錯誤的教會觀,那也未嘗不是件好事。

邁爾斯·沃恩茲(Myles Werntz)是《從孤立到群體:基督徒團契生活的新願景》一書的作者。他為Christian Ethics in the Wild部落格的撰文作者之一,並在艾柏林基督教大學任教。