我的母親金英,1948年出生於朝鮮。 當時的朝鮮正處在內戰的邊緣。 到她五歲時,國家已經一分為二,南北朝鮮各一方。 原本殷實的家庭此時已一無所有。 她的父母在她十幾歲時去世了。 幾年後,她又失去了兩個哥哥。 最終母親的婚姻也出現了問題。 她和父親分居,30多歲的她以單身母親的身份移民美國,只帶了一袋子衣服,幾塊錢美金,和當時還在蹣跚學步的我。 她的一生是一個關於掙扎、傷痛和失去的故事。 然而,儘管面臨挑戰,她一直是我認識的最有盼望的人。

如果你有機會問她,她會毫不懷疑、毫不猶豫地告訴你,耶穌是她盼望的唯一來源。 她會告訴你,自從近40年前她遇到復活的基督的那一天起,環境就不斷退居幕後,取而代之的是一種經久不變的東西。 但這並不是建立在快樂的想法、或對零難題生活的幻想上的一種或單純或複雜的烏托邦童話。 她的希望是對一些更本質的事物的把握。 這種把握異常堅定,儘管充滿艱辛。 這是一種對某件已經發生、而且還要發生之事的毅然決然、毫不動搖的堅持。

在彼得前書1:13中我們讀到:“所以要約束你們的心,謹慎自守,專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。 ” 在希臘原文中,譯為“約束”的詞(anadzonumi)一般用來形容身體上的準備。 它源於古代近東的一種普遍做法:人們把長長的外衣收起來、塞進衣服裡,為身體行動做準備,無論是農夫去田間地頭,或是士兵去戰場,還是跑步者束起衣服毫無阻礙地參加比賽。

我琢磨彼得在他的第一封書信中寫下這些話時,是否正回想起他與復活的基督的一次相遇。 在《約翰福音》的最後,我們讀到了復活的耶穌在加利利海邊向門徒顯現的故事。 彼得和眾人正在捕魚。 當發現耶穌在岸上呼喚他們時,彼得就“束上一件外衣,跳在海裡”(21:7)。 他“束”上一件外衣。 這和他在彼得前書1:13中使用的是同一個詞和同一個意象。 當彼得看到耶穌在加利利岸邊顯現的時候,他立刻束上衣服,採取行動。 幾十年後,彼得邀請耶穌的早期追隨者採取同樣的行動,向著他們–也是我們–所有的希望,“專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。 ”

期待與行動

有些語言學家認為,英語中“盼望”一詞(hope)與英語“跳躍”一詞(hop)有共同的詞源。 “盼望”意指在期待中的跳躍,即“跳向那可能性”。 不管是不是真的,這個想法提出了一個有趣的觀點。 在我們這個時代,盼望的概念已經被一種被動性所取代,其本意的行動性已然不再。 我們盼望隊伍不要太長。 我們盼望會有一個好的診斷結果。 我們盼望一切都能順利進行。

今天,盼望最常被認為是“長大版”的願望。 所以,當我們的盼望顯得有些過於離奇時,我們可能會說它是“一廂情願”。 但基督徒的盼望不是一廂情願。 基督教的盼望是在期待中的縱身一躍, 我們採取行動。 我們生活在行動中。 在《信息本聖經》(The Message)中,尤金·畢德生(Eugene Peterson)這樣演繹彼得前書1:13的開頭:“所以挽起袖子。 ” 基督徒的希望就體現在挽起袖子、投入工作。 這是一種藍領式的盼望,它讓我們做好準備,躬身力行,通過勞動和努力走向期望和應許。

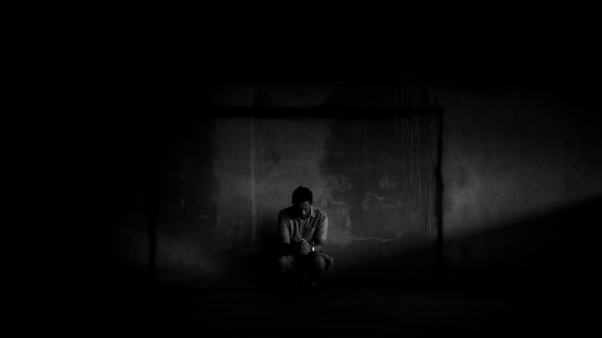

基督徒盼望的這種與直覺背道而馳的本質,是由堅韌和毅力所塑造的;而這種堅韌和毅力正是當下的流行文化對盼望的渲染中是嚴重缺失的。 基督徒的盼望不是迴避、而是沖向這世界的苦難和痛苦。 提摩太·凱勒(Timothy Keller)寫道:“當其他世界觀把人引向坐享人生之歡樂、坐視將來之傷痛時,基督教卻賦予其信徒能力,讓他們安坐世界之傷痛之中,樂嘗將來之喜樂。 ” 基督徒的盼望不是一方面被世界對今生舒適安逸的應許所欺騙,一方面又焦急地等待塵埃落定。 相反,基督徒的盼望通過力量和決心紮根在人類經驗的鬥爭中。 是的,今生有痛苦和苦難,但基督教的盼望使接受它的人能夠照著上帝的形像有尊嚴地挺身而立。

我想起了我的朋友蘭登和莎拉·貝克一家。 當他們告知懷孕的消息時,我們的教區成員們都為他們歡喜。 但孩子出生後出現了並發症。 在全球新冠流行的情況下,我戴著口罩走進醫院的新生兒重症監護室,將一個美麗的小女孩獻給神。 她在人間的生命將只剩下不到三天的時間。 年輕的父母流著淚為女兒祈禱,抱著她、直到她呼出最後一口氣息、進入永恆。 他們為她讀《詩篇》,唱出對耶穌的愛。 即使在痛苦中,他們的盼望也從未動搖過。

我想起了我的朋友達倫·約翰遜。 他一年多沒有工作。 由於要養家糊口,還要支付賬單,情況十分嚴峻。 他不是因為不努力而失業。 事情總是不順利,他也不知原因為何。 但在迷茫中,他繼續禱告、敬拜,勇敢地帶領家人,服務所在的教區。 他相信,即使在這令人困惑的境遇的細枝末節中,上帝依然在工作、行事,儘管是以他不知道的方式。 在他的不確定中,他樹立了不朽的信念。 他的盼望從來沒有動搖過。

我想起了我的朋友克里斯蒂娜·唐。 她是一位20歲出頭的天才作曲家,在她創作一組歌曲時突然收到了罹患胃癌的消息,而且病勢兇猛。 四圍全是悲傷和迷茫。 但她下定了決心。 即使身體日漸衰弱,克里斯蒂娜還是繼續創作和錄音。 她找到力量不時在教會帶領敬拜。 當她的手無法彈奏吉他時,她就找樂手朋友來一起演奏。 在她去世幾週後,我們給教堂裡的每個人都發了一張她的新專輯:其中的六首原創歌曲都是她在人生最後幾個月中精心創作和錄製的。 她的盼望從來沒有動搖過。

這就是基督徒所具有的盼望。 它不是忽視恐懼、焦慮或疑惑,而是直面它們。 它根基穩固,在混亂中持守平安。 經歷了生活中許多險惡的風暴–無論是流行病、政治分裂、社會動盪,還是個人掙扎–基督徒的希望被一件更大的事所託住,這事已經發生過,而且還要發生。

祂會回來, 所以挽起你的袖子

降臨節就是對這一點的重要提醒。 到了11月底,我們會開始看到前院變成了聖誕景觀。 但我們即將進入的這個季節,與其說是一次歷史之旅,不如說是一次走向未來的旅程。 “降臨節”一詞來自拉丁文“adventus”,意為“到來”。 降臨節讓我們在歷史的映照下,長久而安穩地眺望將來。 聖誕故事的光芒打破了黑暗,黑暗中有我們過去的愧疚、現在的痛苦和未來的焦慮。 但這光芒將我們指向未來光明的日子。

在使徒行傳1:11中,當耶穌最早的追隨者目睹祂被接上升的時候,他們被提醒說:“這離開你們被接升天的耶穌,你們見他怎樣往天上去,他還要怎樣來。 ” 祂會回來。 這是我們在降臨節期間所慶祝和紀念的應許,也是基督徒盼望的基石。 請記住彼得的話:“專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。 ” 我們挽起袖子,繼續做基督徒盼望的工作,因為基督要再來。 我們可以用堅韌、毅力和耐心面對任何事、一切事,因為降臨節提醒我們故事的結局是什麼。 這就是為什麼保羅寫道:“我想,現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀,就不足介意了。 … 我們得救是在乎盼望。 只是所見的盼望不是盼望。 誰還盼望他所見的呢?但我們若盼望那所不見的,就必忍耐等候”(羅8:18, 24-25)。

幾年前,我母親70歲了。 去夏威夷旅遊早已列入了她的遺願清單,所以我們就去了。 我們住在威基基海灘附近,從酒店的窗戶可以看到鑽石頭山,這是島上最受歡迎卻也是最艱苦的徒步線路之一。 我問媽媽她想不想試試。 她毫不猶豫地答應了。 鑽石頭山的小路往返1.6英里,幾乎是直上直下,從小路口到山頂爬升近600英尺。 我馬上就後悔問了,我不知道她這個年齡能不能做到。

第二天早上,我們驅車來到了小路的起點。 我又問她是否真要爬,而且安慰她說,我們可以掉頭回去在海灘上享用夏威夷蓋飯(poke bowl)。 她笑了笑,開始往前走。 大約走了一半,看到她的疲態和疲憊的自己,我又問她要不要回頭。 她看著我笑了笑,挽起了袖子。 我們繼續前行,最終得以欣賞山頂壯麗的景色。 我們當然是做到了。 這就是盼望對我母親的作用。 這就是基督徒的盼望的作用。 我們挽起袖子,一步一步地艱難前行,直至到達。

回到酒店稍事休息後,我們用FaceTime給在家裡的我的孩子——她的孫子——打電話。 母親笑瞇瞇地把征服鑽石頭山的事告訴了她剛出生的孫子。 他三個月前剛出生,她就給他起了韓文名字:So-Mahng,意思是“盼望”。 當然啦。

傑伊·金(Jay Y. Kim)是西門教會(WestGate Church)的主任教導牧師,葡萄佳期信心教會(Vintage Faith Church)的常駐教師,也是《模擬教會》的作者。 他和家人住在矽谷。

翻譯:許珏