這篇文章改編自羅素·摩爾(Russell Moore)的時事通訊。 請點擊這裡訂閱。

道德心理學家喬納森·海特(Jonathan Haidt)本周在《大西洋》雜誌上寫道,我們現在都生活在巴別塔的另一邊。

海特是一個無神論者,他說的當然不是指字面上的意思。 這個比喻指向了美國在文化上分裂成的部落派別,海特認為其在2009年達到了臨界點,當時Facebook率先推出了 “點贊”按鈕,Twitter也增加了轉發功能。

雖然文化戰爭一直存在,但這些技術的發展鼓勵了瑣碎性、暴民心理,以及日常憤怒的可能性,這是前所未有的。

對海特來說,這種陷入巴別塔的情況並不意味着一場 新的 文化戰爭,而是一種 不同類型的 文化戰爭——其目標不是對方的人,而是己方中對於對方的觀點(甚至是他們的人性)表示同情的那些人。

以製作瘋傳內容為目標的政治、文化或宗教極端分子將“自己團隊中的異議者或細緻全面的思考者”作為目標,確保基於妥協和共識的民主機制“陷入停滯”。

同時,海特認為,這種由憤怒驅動、強化的瘋傳性解釋了為什麼我們的機制“在整體上變得更愚蠢”,因為 “社交媒體向他們的成員灌輸了一種長期的恐懼,使他們害怕被飛鏢擊中。” 這使得話語權被極少數的極端主義挑釁者控制——他們一直在尋找“叛徒”、“卡倫(Karen)”或“異端”來剷除。

海特的比喻可能比他意識到的更有針對性。 畢竟,巴別不僅僅是一個導致分裂和混亂的技術成就。 它植根於兩種驅動力——這也是我們目前所浸淫其中的憤怒文化的背後原因。

其中之一,是對個人榮耀和名聲的渴望,巴別的建造者說:“來吧!我們要建造一座城和一座塔,塔頂通天,為要傳揚我們的名,免得我們分散在全地上。”(創11:4)

在任何一天,我們都可以看到這種動力在人們身上起作用,他們認為建立個人“品牌”的唯一途徑,是攻擊他們認為更重要的人,或者說一些足以吸引支持者和反對者雙方暴徒的駭人聽聞的話。

另一個驅動力是自我保護的願望。 建造者們說,這座塔是必要的,因為要“免得我們分散在全地上”(第4節)。 需要這種技術來防止生存威脅。

那麼,在這個巴別後的世界里,基督徒的姿態應該是什麼?

詹姆斯·戴維森·亨特(James Davison Hunter)十多年前就警告說,美國福音派“文化戰爭”的大部分參與是基於一種高度的“怨恨情緒”(ressentiment)。 他說,這超出了反感的範圍,包括憤怒、嫉妒、憎恨、暴怒和報復的組合——其中傷害感和焦慮感成為該群體身份的關鍵。

通常情況下,這種由焦慮引發的憤怒和報復,不是與對具體政策結果的恐懼聯繫在一起,而是與一種更原始的、更類似於初中生的恐懼感聯繫在一起:對羞辱的恐懼。 這感覺就像一種死亡——那種讓人暴露在外面的世界中並被嘲笑的死亡。

在亨特看來,當該群體擁有一種特權感時——更多的尊重、更大的權力、多數人的地位——怨恨情緒的姿態就會加劇。 他警告說,這種姿態是一種政治心理,表現為“譴責和詆毀敵人,努力征服和支配那些應受譴責的人”。

老傑瑞·法威爾(Jerry Falwell Sr)將他的政治運動命名為“道德多數派”(the Moral Majority),這不是巧合。 這種觀點追溯到理查德·尼克松的“沉默的大多數”(silent majority),即認為大多數美國人希望擁有與保守的福音派相同的價值觀,卻被無視多數人意願施行統治的沿海自由主義精英阻撓。

通常情況下,美國生活中最有爭議的方面集中在“誰在試圖把美國從我們身邊奪走?”——無論是衝破邊界的移民大篷車、想象中的美國精英們製造全球大瘟疫以便用疫苗來控制人口,還是指稱崇拜撒旦的戀童癖團伙佔據了政府的最高層。

阿曼達·里普利(Amanda Ripley)在她的《高度衝突》(High Conflict)》一書中寫道,每當我們的大腦對事件進行了 “急速評估,並試圖將其納入我們對世界的理解模式”時,羞辱感就會發生。 但這還不夠。 她指出,“要感到被壓低,我們首先得把自己看作是屬於高處的。”

為了說明這一點,里普利指出她僅有的一次打高爾夫球的經歷,當時她一次又一次地錯過球。 她說,她嘲笑自己,但並不感到羞辱,因為擅長高爾夫不是[她]身份的一部分”。 然而,如果世界知名的高爾夫球手老虎·伍茲(Tiger Woods)也有同樣的表現,他就會感到羞辱,特別是如果他的失誤在廣大電視觀眾面前被拍到。

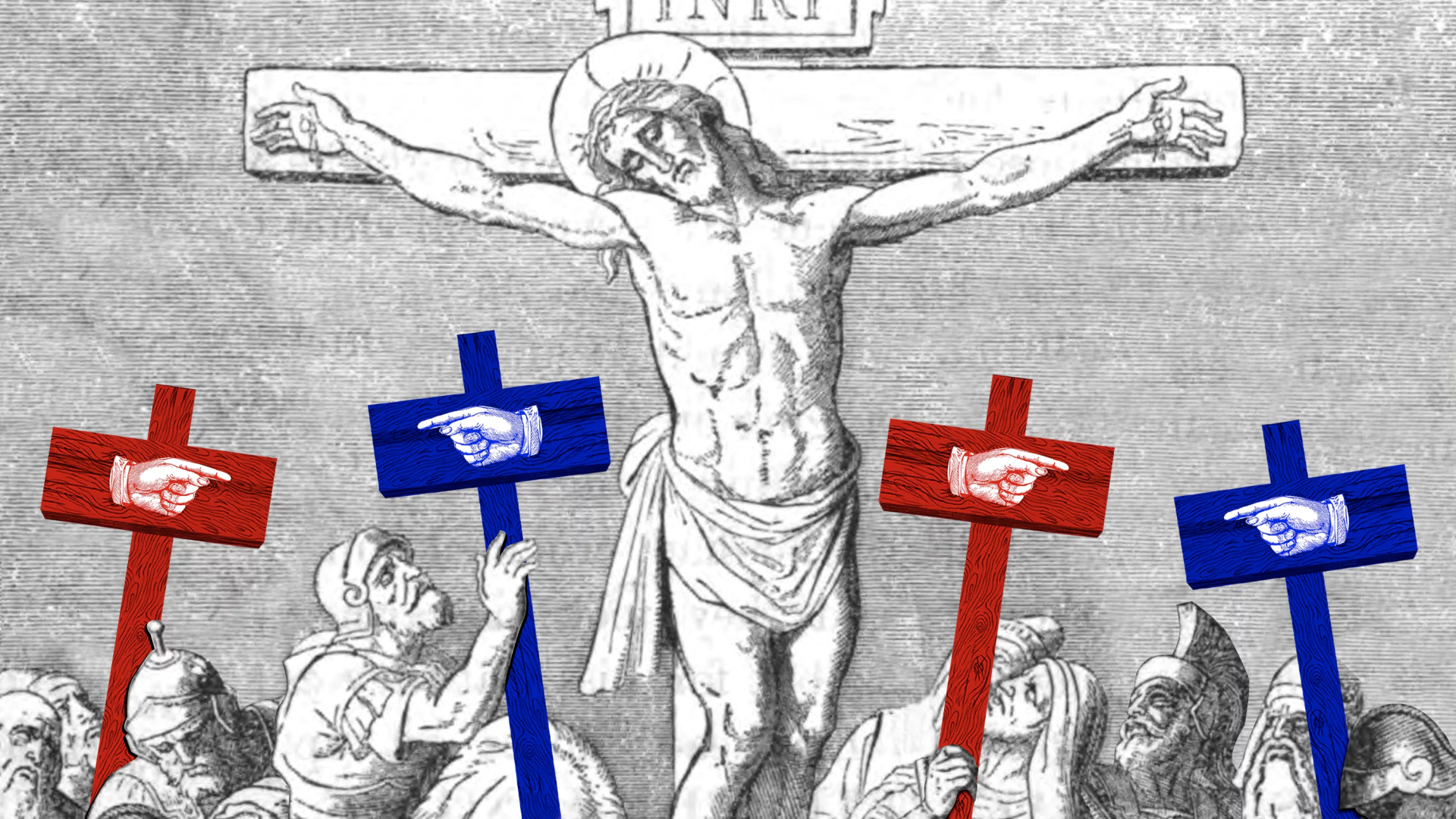

然而,十字架是完全不同的。 正如弗萊明·拉特利奇(Fleming Rutledge)在她的權威性著作《耶穌十架受難記》(The Crucifixion)中指出的那樣,對於羅馬帝國來說,沒有什麼做法,比把那些反對其統治的人釘十字架,更能羞辱人和顯示其統治權威了。

十字架不僅結束了一個人的生命,而且是以最嘲諷的方式做到的——放大了凱撒對在木樁上痛苦喘息的人的統治。 羅馬士兵站在周圍,人群在憤怒和笑聲中尖叫,受難日(Good Friday)看起來就像巴別塔的勝利,就連被釘在十字架上的王頭上都有多種語言的標誌。

然而,當耶穌談到這種向下的軌跡時,是把它看作他將被“舉起”、並“吸引萬人來歸我”(約12:32)的方式。 這不僅與那些尋求擴大自己名聲的人形成對比——例如,凱撒就不希望自己的統治有競爭對手——而且與那些尋求自我保護的人形成對比,例如門徒就因恐懼而逃跑。

只有被釘在十字架上的基督,神的代罪羔羊,被他父神的復活大能證為無罪,才能在五旬節以一種扭轉巴別的方式澆灌下聖靈。

但是,復活和升天並不是對耶穌十架受難的一種化解。 相反,它們是對耶穌所宣示的通過失敗而得勝、通過軟弱來彰顯大能的一種延續。 正如新約學者理查德·海斯(Richard Hays)曾經指出的那樣,耶穌復活后沒有向彼拉多或凱撒或希律顯現。 那麼做將不過是為自己平反、贏得一場爭論,而不是拯救世界。

相反,正如路加所說,耶穌“將自己活活的顯現”(徒1:3)給他所揀選的人做見證。 這是因為,耶穌的國度不是通過怨恨和不滿,而是通過那些用真誠和真理,甚至是犧牲自己的生命為他作證的人來推進。 像這樣的征服——通過“羔羊的血和自己所見證的道”(啟12:11)——就是勝利的樣子,特別是當人們看到敵人到底是誰時。

專家告訴我們,預計未來幾年的情況會比前幾年更糟糕。 那些試圖通過利用恐懼和憤怒為自己揚名的人將繼續在這方面做得更變本加厲。 他們不會缺少觀眾,後者認為,他們與毀滅之間的唯一障礙就是不得不有的大量的戲劇化的憤怒。

文化戰爭和憤怒周期可能會刺激收視率、點擊率和籌款呼籲,但它們不能使罪人與聖潔的上帝和解。 他們不能使一個四分五裂的民族重新團結起來。 從長遠來看,它們甚至不能使我們不那麼害怕。

耶穌受難日應該提醒我們,作為基督徒,給一個已經被自己耗盡的文化增加更多的憤慨和怒氣,是不符合神所定義的祂的智慧和力量的。 建造巴別塔不能幫助我們,只有背負十字架才能。

羅素·摩爾(Russell Moore)領導《今日基督教》的公共神學項目。

翻譯:吳京寧