通常,問錯誤問題的人會得到錯誤的答案。在我的學術領域——神學裡,也許更常見到的錯誤是,在錯誤的問題上得到正確的答案。

也許稱呼如宇宙論 (Cosmology)、神義論 (Theodicy) 以及與神蹟相關的辯論為「錯誤的問題」是不公平的。只要是出於善意提出的問題,這些問題就能產生深刻的見解。但這類問題往往會使人們繼續提出並繼續回答「與上帝有關」的人類視角下的問題。

正如托馬斯·阿奎那 (Thomas Aquinas) 所說的那樣,神學本身 (Theology Proper) 應該激發人類追隨「以上帝的方式去思考」——尋求像上帝那樣談論上帝,及探索基督那測不透的豐富 (以弗所書3:8)。

也就是說,神學的意義無非是透過聖經和教會的敬拜,來認識這位我們如今只能透過模糊不清的玻璃來認識的上帝 (歌林多前書13:12)。

透過上帝的「測不透性」這個視角來尋求關於上帝和基督教信仰的知識,並不是最舒服或最常見的起點。有些人覺得這種想法是種逃避,有些人則覺得我在暗示他們的信仰是「充滿不確定性」的。還有人覺得這種想法太鬆散,甚至是懶惰,畢竟,現有的成千上萬個關於基督教教義的敘述,似乎都暗示著:解決基督教信仰裡「所有」潛在的問題,不是更好嗎?

我的回答是,基督教神學的目標,至少對我來說,是認識「基督教信仰的內容」,而不僅僅是對任何問題或任何研究得到鐵板釘釘的結論。「全然理解」和「信仰」是不一樣的事。

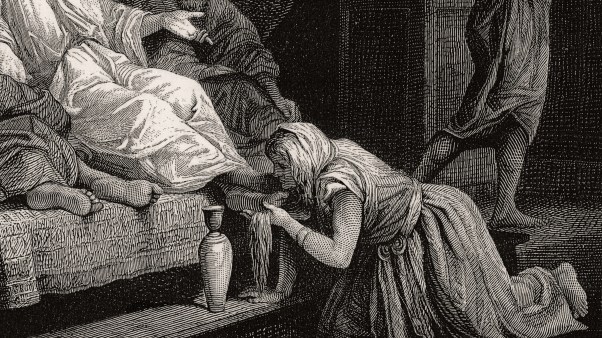

在《約翰福音》的結尾,復活的耶穌向祂的門徒顯現。這群人如今已回到提比哩亞海捕魚,這個事實本身令人感慨。這些人曾經是漁夫,被呼召離開自己的職業、跟隨拯救以色列的君王。他們跟隨了主耶穌,放下賴以為生的方式,然而,這種忠誠似乎在他們所愛的主死後就結束了。

在基督教傳統中,基督之死至基督升天的這段時間,是個充滿意義的停頓。基督死了,基督復活了——然而這對門徒意味著什麼,尚未完全揭曉。此時,門徒們對基督復活的意義充滿疑問:他們將以何種力量或什麼樣的「代理人」的角色,繼續傳遞基督的信息?

於是,他們重操舊業——捕魚——在海上度過一整夜。他們一無所獲。

你可以想像這樣的夜晚是何等的悲傷,甚至絕望。他們目睹了救主的死亡,他們對以色列復興的盼望也隨著祂死去。他們之中一些人看到基督復活了,但即便如此,復活的基督也只是短暫地與他們同在,並且是以一種截然不同的形式。如今,他們回到曾經謀生的方式的努力也遭遇挫敗。

他們能宣揚什麼樣的信息?他們能為世界帶來什麼?他們要如何養活自己?所有這些問題暫時都沒有答案。

他們的困惑可想而知。他們相信耶穌就是應許中的彌賽亞。門徒時代的猶太人相信彌賽亞會再來,並帶來一個地上的彌賽亞王國。他們相信彌賽亞會對他們在羅馬帝國的生活立即產生政治上的影響。但當耶穌被當作國家的敵人釘死在十字架上時,他們看待世界的框架被打碎了。在通往以馬忤斯的路上,他們的話語流露著心碎的聲音:「但我們素來所盼望、要贖以色列民的就是祂。」(路加福音 24:21)。

我們素來所盼望的。

這句話裡的失望溢於言表,好似即將迸發迷失甚至悲痛的情緒。當然,基督之死讓許多人的期望落空。他們曾期待祂會帶來新的神權統治,也就是上帝在地上直接開始的新統治。但他們當下的問題——這個已死之人,能如何拯救以色列?——在那個時候,是個錯誤的問題。

最近,我常遇到人們問我:「為什麼地方教會很重要?」我認為這是個錯誤的問題。

忿忿不平的基督徒想知道,既然教會內有這麼多傷人的事,他們為什麼還要去教會?牧師和教會領袖也想知道如何向其他人,尤其是年輕人,傳遞去教會的好處。

今日的我們正處在一個大熔爐裡,這個熔爐應能燒掉所有關於「教會存在的意義」的錯誤答案。過去幾年一些因疫情而關閉的教會將敬拜轉移到網路上。人們在客廳就能觀看教會的現場直播。聖餐有時在家裡廚房的餐桌上舉行,或是完全被省略。敬拜音樂用的是串流平台上的歌。基督徒和家人一起聚會做禮拜,或甚至就不參加禮拜了。

如果認為這種安排不算是敬拜,就大錯特錯了。確實,詩人說:「諸天述說神的榮耀」,耶穌也說:「有兩三個人奉我的名聚會,那裡就有我在他們中間。」(詩篇19:1;馬太福音18:20)。人們本能地認為,上帝能在臥室、在大自然,甚至電視螢幕上與我們相遇,這種想法並沒有錯。整個基督教傳統都堅定地認為,上帝不受任何事物阻礙,祂能透過物質接近人——包括透過電子數據傳遞到螢幕上。上帝的確與祂聚集在世界各處家中的子民同在。

然而,把像這樣的聚集稱為「教會」也是不正確的。教會不僅僅只是上帝在一個人心裡的指引和安慰,也不只是一群基督徒聚在一起禱告時所帶來的真實的安慰和相互糾正。教會不僅僅是我們所說的,當基督徒偶爾聚集在家裡桌邊唱歌、學習聖經。

在聖經裡,上帝創建教會的目的不僅僅是要塑造ㄧ個人的生命,更是要塑造一個民族。亞伯拉罕的呼召是要成為萬國的祝福;大衛的呼召是要成為以色列的國王,而不僅僅是一個合神心意的人;士師們判定以色列領袖的罪,是為了要帶領這個民族成為聖潔的民族。

以上這些上帝與某個人交談、指引和導正他來服事祂聖潔民族的模式,就是上帝在自己的子民中工作的故事。各種基督教聚會和基督徒之間的聚集,都可以成為上帝在祂的子民中施恩作工的途徑,但並非所有這些聚會都是「教會」。

在定義「何謂教會」時,最主要的誘惑是強調教會所能達成的目的。我們傾向提出錯誤的問題,即:教會的存在為何很重要?。但教會本身可能並不會以我們所期望的方式來「重要」。

一旦我們問教會為何「重要」,我們就會被誘導去思考教會的具體目標或對社會的貢獻。宗教社會學家伯格 (Peter Berger) 在《神聖的帷幕》(The Sacred Canopy) 一書中指出,宗教如今是個人在「經驗市場」裡可以自由選擇的商品。如果伯格的觀點是正確的,那麼,宗教就是美國人 (和類似美國的世俗化社會) 為了減輕良心的不安、舒緩焦慮,或行出「道德的結果」而可能選擇的眾多選項之一。而這些都會被視為教會存在的目的。但靈魂是一種效率極低的現實存在,當對靈魂的關懷變成「選項之ㄧ」時,關懷靈魂的優先順序也就降低了。

如果教會在「某種市場」中運作,那教會就必須把自己當作「人們可能需要的東西」來推銷自己。一旦這樣做了,我們便很難不認為教會 (或任何宗教) 僅僅只是一種人們可以自由選擇透過它來產生「好的結果」的東西。

這同樣也讓宗教領袖很難不把自己的行為當作是在向他人推銷這些「結果」:也許教會裡的人比其他宗教俱樂部的人更有道德。也許教會裡有更好的音樂品味。也許教會裡有非常年輕、時髦的領袖。

但是,當教會並沒有表現得比其他宗教「更道德、更有娛樂性或更有吸引力」時,會發生什麼事呢?當教會在世人面前暴露自己深層的罪、過時的敬拜形式、相互厭倦/排斥的人們時,又會發生什麼事?如果ㄧ個人需要的是良好的陪伴或娛樂,他們往往有其他比「教會」更好的選擇。

有時,教會試圖透過為其所處的社區添磚加瓦,或靠著解決人們的問題來證明自己的重要性。我並不是說問題在於教會的志工服務不好,這些行為當然可以是福音的真實果實。問題在於,如果我們視教會的「目地」為幫助建造社區,那麼在一間區域性的非營利機構當志工,可能同樣有效——甚至更有效。

如果教會的「產品」被定位為慈善福利事業,那麼一個基督徒決定週二晚上當志工,週日吃早午餐,而不是去教會也是明智的決定。畢竟,非營利機構的服務成效更明確,週日早上的咖啡可能也更香。

服事地方社區、解決社會上不公義的問題是偉大而重要的使命。但要做到這一點,並不需要耶穌。

如果我們以教會的增長來衡量其成功與否,那教會的表現就相當糟糕。教會正在萎縮,參加教會活動的人數——尤其是年輕人——更是大幅減少。

這又能怪誰呢?如果成功的定義是維持一套良好的價值觀,那麼,已經有不少人認為教會領袖和其成員一再做出違反這些價值觀的事。我們曾告訴這個社會,教會是這個世界裡一股善良的力量,基督徒應該是道德標準很高的人。聖經說,基督徒的愛是外人能辨識的(約翰福音13:35)。

但就連教會領袖似乎也對教會感到失望。有很大比例的牧師報告他們的職業倦怠感/過勞嚴重,而且這個比例還在不斷上升,他們在承受過去幾年疫情的壓力後,提到自己感到巨大的壓力、孤獨、國家/會友間的分裂,並對教會的未來絕望。

如果教會或其領袖在他們所做的任何事上都不是這世上做得最好的,那教會似乎就不是什麼人們「需要」的東西——教會是多餘的。

當我們問教會能為這個社會提供什麼好處,或是我們如何向世界推銷教會時,我們問了錯誤的問題。

大約30年前,神學家侯活士 (Stanley Hauerwas) 和韋利蒙 (William H. Willimon) 合著《異類僑居者》(Resident Aliens)。他們在書中關注的點是,教會正在錯過新的冒險的機會:教會身為「活在流亡狀態」下在世上行走的獨特冒險。

作者說,根據他們的理解,基督教已經成為「美國經驗/美國夢想」的一部分,因此很難辨識出教會獨有的基督教特徵。教會告誡人們要做個「好人」,不說謊,不偷稅、逃稅,在鄰舍遇到困難時給予幫助。而要做到這些教導內容,並不需要人們首先相信基督的復活。

然而,上帝所呼召的並不是一個有道德或有能力的民族,而是一個與世界截然不同的、獨特的民族。誠然,教會一部分的獨特性,確實該展現在她一定程度的道德行為上。但道德本身並不具有獨特性。道德的宗教比比皆是。教會的獨特之處在於,她認識到自己是被上帝呼召來作為「祂在地上的代表」的,是以寬容、好客、謙卑和悔改等「讓人感到不方便、不划算、麻煩、甚至愚蠢」的做事方法為標誌的。教會的標誌也在於透過洗禮和聖餐等共同聚會,一同紀念主的死,並宣告主的復活,直等到祂再次到來。

一個如此獨特的教會應該認識到,她的存在,是為了向另一個世界作見證。在教會身處的世界裡,耶穌升天並不是悲傷的事,而是一種邀請:邀請我們活在一個更新了的時間線上。在這個時間線上,我們知道聖子真實坐在父的右邊。教會存在的理由便是為這樣一個國度——天國——作見證 (腓立比書3:20-21)。

這並不是說教會應該只顧自己,不忙於社區關懷。正如侯活士所論述的,教會有一種內隱的社會倫理 (基督的倫理),以耶穌的呼召為指引,教會在愛鄰舍和犧牲捨己等方面效法祂。

但教會身為被基督重塑的群體/一個新的民族,是在真實的敬拜中被形塑的,教會的敬拜就是向另一個世界見證「基督真是他們唯一的王」。作者們總結道:「教會,作為被上帝呼召出來的群體,體現了另一種『運作社會的可能性』,因為這個世界無法憑自己的方式認識到這種可能性。」

有一次,我和我的朋友莎拉 (Sarah Hinlicky Wilson) 聊天,她是一位在日本服事的美國路德會牧師。莎拉是訓練有素的神學家、牧師和美籍僑民。在日本的服事使她對世俗世界下的教會事工所面臨的挑戰,有著獨特的視角。莎拉說,美國這個國家,在無知的情況下「非常的基督教」。美國在文化上有一種共識,就是關懷窮人是件好事 (儘管在如何關愛窮人的問題上存在分歧)、重視弱者和邊緣化的群體,並廣義的認為所有生命都是有價值的——但是,並非所有文化都認同這些基督教觀念。

莎拉說:「日本並非是個處於『後基督教時代』的國家。因為日本從來就不是個基督教國家。」她說,窮人和匱乏者通常能完全依賴政府獲得援助。「從我在日本所處的位置來看,所有基本常見的教區需求,早已從政府得到滿足。」

但她指出在日本消費主義社會裡,靈魂貧乏的現象。「在我看來,這裡的人們都很孤獨,很少有『有意義的關係』,並且人們沒有與任何『更高的力量』有認真的關係。人們需要的是上帝。這是只有教會才能提供的,」莎拉說。

在日本,傳福音並非容易的事。事實上,日本的孤獨危機早於美國發生。個人與世隔絕、缺乏家庭連結、一心放在工作上的現象普遍存在。

「但我們很難讓他們考慮來教會,或讓他們看到自己的問題所在,」莎拉說。在日本,靈命關懷的概念被嚴重忽視。

如果美國教會面臨的挑戰,是向這個專注於社會需求和物質需求的文化證明自己的價值,那莎拉在日本面臨的挑戰,則是證明人類靈命的價值。莎拉回答的是個「正確的問題」。這並不是說靈命/靈魂上的需求是人們唯一的需求。而是只有教會才能回應人們的靈命需求。用她的話來說,「你如何說服人們,你能提供給他們的所有一切,就只有福音?」

莎拉的觀點與侯活士和韋利蒙的擔憂不謀而合。在美國和日本,人們的注意力都被從屬靈的現實中轉移開了。教會對於「屬靈的現實真實存在」的主張,並不否認「來自這個世界的挑戰很緊迫」、邪惡是真實的,或邪惡正在擴張的事實;同樣的,這種主張也不等同於認為教會要離群索居、對世事無知或不再關心世俗政治。關於靈命的主張所申明的是:當萬邦爭鬧,萬民謀算虛妄之事時,耶和華是王 (詩2:1)。

在《The Great Passion》一書中,布施 (Eberhard Busch) 記錄了卡爾·巴特 (Karl Barth) 發生的一件事:在一次禮拜中,一發砲彈炸穿了教堂的屋頂。儘管如此,人們還是繼續唱著〈尊主頌〉。巴特對此大加讚賞,認為教會分清了輕重緩急。

常常有人問我,我這樣堅持要求教會的敬拜以如此嚴格的方式塑造人們的生命,是否「要求太多」了。但我認為,只有這種要求才能最終使基督教有可信度。如果基督教及其主張的真理是真實的,它就值得你用ㄧ生去賭;如果它不是真實的,你最好選擇其他的東西。

當教會變得忙於對抗世界、向世界捍衛、證明自己時,她最終會開始語無倫次。成為教會的唯一途徑就是訴說教會獨有的語言:和平、寬恕、悔改和復活語言。

如果我們不做好應做的工作,教會就會變得「容易被世人理解」,同時也失去了自己的使命。教會不再是獨特的,即使它現在與基督教以外的文化是一致的。我們身為教會,需要那種「因為我們與世界不同」而產生的摩擦——當教會外面的人無法想像教會如何在幾乎不可能的情境下持續運作,並對教會的所做所為感到疑惑。

今天的教會,面臨著僅僅去做那些讓世人青睞自己的策略及社會福利的風險。照著這種方式,教會將能持續地運作下去,招募到那些希望加入地方非營利組織的人。但除非教會牢記自己的任務——持續真實敬拜上帝——否則它將完全失去自己的身分。

我們必須抵抗對教會提出錯誤的問題的誘惑。我們必須拒絕透過向人說明教會能「提供人們什麼好處、對社會有什麼樣的貢獻」,或拒絕透過向人保證「教會裡的人能抵抗誘惑、拒絕濫權,永遠不會互相傷害」來證明、合理化教會存在的意義。

教會之所以重要,是因為只有在那裡,人們才會說出關於這個世界的真相——因為只有在那裡,人們才會宣告基督是我們唯一的王。

有時候,地方教會的牧師會問我,如何吸引年輕人到他們的教會來。我告訴他們,像這樣的動機不會帶來好的主意;事實上,會問這樣的問題,也意味著他們會誤解我的答案。

唯一能帶人到教會的是聖靈。教會必須忙碌起來,忙於透過「成為聖靈所呼召的那種民族」來讓這兩個世界之間差異的線愈發明顯。

正如樞機主教埃馬紐埃爾 (Emmanuel Célestin Suhard) 所寫的:

「成為見證人並不等同於不斷宣揚自己的主張,甚至也不在於煽動人們,而在於成為一個活生生的奧秘——這意味著以這樣一種方式生活:如果上帝不存在,自己如此這般的生活方式就不可能發生。」

這意味著,面對一個不斷尋找下個解決方法、治標不治本的世界,教會仍能保有自己獨特的面貌——例如,在危險來臨之時,仍能唱出讚美之歌。

在提比哩亞海的門徒結束了漫漫長夜的捕魚。他們一無所獲。耶穌前來找他們,雖然他們起初並沒有認出耶穌。

祂說,把你們的網撒在船的另一邊。他們照做了,並收穫了大量的魚。耶穌在岸邊生了火,為他們做早餐 (約翰福音21:1-14)。

在那一刻,最重要的事,不是耶穌是如何復活的,也不是門徒們為何悲傷,更不是在這種處境下,他們的下一步該怎麼走。最重要的事是,身為基督的朋友,他們吃了基督遞給他們的食物。

此時此刻,門徒們並沒有問錯誤的問題。相反的,他們吃了魚,並為這位全世界都容不下的上帝作了見證 (約21:24 )。

門徒們捕到了魚,是因為他們聽了耶穌的話後照著去做。這是唯一值得我們用以解釋「教會存在的意義」的那個意義。

克絲汀·山德斯(Kirsten Sanders,埃默里大學博士)是位神學家,也是 Kinisi Theology Collective的創辦人。